石田が上海に渡った一九四〇年九月から海軍武官府での職を解かれた一九四一年十二月初旬にかけては、たまたま日本の外交が重大な岐路に立たされていた時期でもあった。近衛内閣府や陸海軍統帥部においてどのような外交政策議論がなされ、いかなる国際情勢の下で国策の検討と選択がなされつつあったのか当時の一般国民は知る由もなかったが、様々な難問が交錯するその対外工作の舞台裏は容易ならざるものがあった。

激化するいっぽうの日中戦争を一刻も早く制するために、日本軍は当時フランス領だった北部仏印(北ヴェトナム)から華南を経由する蒋介石政府支援物流ルートを遮断する必要に迫られた。この時期すでにフランスはドイツに降伏、事実上その支配化におかれていた関係もあって、仏印総督は日本との宥和を図るのが得策と判断、蒋介石支援ルートを遮断してほしいという日本政府の要請を受け入れた。そして、日本軍は支援ルートの遮断が厳守されているかどうかを確認するという名目で一九四〇年九月北部仏印に進駐した。

ドイツの本土侵攻を怖れていたイギリス政府も、日本との関係好転を狙い、同年の七月にビルマから中国雲南省を経由するもうひとつの蒋介石支援ルートを遮断することで日本政府と合意した。しかし、日本軍部による弾圧と暴政からの中国人民の救済や自国の通商権益確保の意図などもあって、アメリカだけは強硬な姿勢で対日政策を展開、日本軍の中国からの完全撤退を主張するいっぽうで、物資や資金に窮する蒋介石政府を全面的に支援した。そんなアメリカの対日強硬姿勢に促されたイギリスは、折からの独ソ開戦によりドイツ軍の自国侵攻はなくなったという判断も契機となってそれまでの対日宥和政策を対決政策へと転換、十月にはビルマからの蒋介石支援ルートを再開した。そして、蒋介石政府に対する各種軍需物資の補給を強化したほか、アメリカの対中国一億ドル借款供与にならいイギリスも一千万ポンドの借款資金の供与に踏み切ったのだった。

日中戦争の泥沼化に加え、鉄・石油・ゴム輸出制限などをはじめとする米英の対日強硬政策によって追い詰められた日本政府は、いっぽうでは日米交渉を友好的に進展させようと画策しながらも、一九四一年七月、南部仏印(南ヴェトナム)サイゴンへの進駐を強行した。南部仏印一帯に産するゴムと米を確保することが当面の日本政府の狙いだったが、いざというときに備え、石油資源に恵まれた蘭印(オランダ領インドネシア)やゴム資源などの豊富な英領マレーシア侵攻の足掛かりをつくるのも南部仏印進駐の目的だった。

かつて協調外交政策を提唱したがその政策が様々な圧力要因によって破綻、政界を引退していた幣原喜重郎などは、ことの重大さを察知し、当時の首相近衛文麿に面会して南部仏印進駐策を必死に諌めようとしたが、国威発揚と国民の団結を標榜する軍部に担ぎ上げられるのみで、実質的な外交判断能力も政策決定権も持ち合わせていなかった近衛にはもはや事態の進行をとどめることなどできなかった。

欧米列強国の東南アジア植民地を睨んだ日本政府のこの南進政策に当然米英両国は猛反発し、直ちにアメリカは自国内の日本資産を凍結、それにならってイギリスとオランダも日本資産の凍結を敢行した。さらに、それからほどなくアメリカは日本への石油輸出の全面禁止を断行した。アメリカ、イギリス、中国、オランダによ対日包囲網は、英語表記によるそれらの国名の頭文字を順に並べとってABCD包囲陣などとも称された。

国益上からしてもアメリカはこの時期すでに対日宥和政策をとる必要がなくなってきていたのだが、アメリカがそれほどの強行策に出ることはあるまいと踏んでいた近衛らは、ここに至って初めて予想以上の事態の悪化に驚いた。ようやくことの重大さを悟った近衛文麿は滞日十年余の知日家だった駐日米国大使ジョセフ・グルーの仲介でルーズヴェルト米大統領と頂上会談を行ない、妥協点を模索して事態の収拾を図ろうと考えた。アメリカ大使のグルー自身も、極端な国粋主義者と狂信者を除く大多数の日本人は、ある程度日本の顔が立つ合意が成れば満州を除く中国各地や仏印からの撤兵に賛成する判断していた。グルーの働きかけもあって、ルーズヴェルトのほうも野村三郎駐米大使に対し、「アラスカのジュノーにおいてなら近衛首相とともに三、四日を過ごし、お互い誠意をもって話し合うことは可能だ」という趣旨のメッセージを送っていた。

近衛文麿はグルーと協力し日米開戦を回避しようと必死に画策したらしい。満州を除く中国と仏印から期限つきで撤兵すること、アメリカが対独戦争を開始してもドイツに加担しないこと、撤兵完了後には新たな日米通商条約や航海条約を締結する用意があること、さらに両国間の交渉が合意に達した場合には詔勅をもってその事実を国民に知らせることなどを米国側に内々打診もしていたようである。

しかしながら、当時の米国務長官の極東顧問スタンレー・ホーンら対日強硬論者の働きかけでハル国務長官一派は対日宥和政策の放棄を大統領に進言、ルーズヴェルトがその提唱を受け入れた結果、アメリカ政府の対日姿勢は豹変し、一方的な日本の妥協がないかぎり、日米開戦の回避は困難な状況に立ち至った。

日本に対する石油輸出の全面禁止は、結果的に日米開戦に慎重な態度をとっていた海軍の態度をも一変させた。石油の全面供給停止が続けば二年以内に国内の石油備蓄は底をつき、海軍の艦船そのものの航行が不能になることは目に見えていた。また、艦船や航空機建造能力をはじめとする日米両国の国力差を考えると、時間が経つほどにその力関係に較差が生じ、日本が不利になることは明らかだった。自軍の戦闘能力が奪われ一方的に封じ込められることを危惧した海軍はついに、対米開戦覚悟で石油資源確保を狙う蘭印侵攻もやむなしと決断するに至ったのだった。

陸海両軍の首脳が対米開戦論に傾くなかで開かれた九月六日の御前会議では、今後とるべき国策についての討議が行なわれた。諸資料によると、あらかじめ用意された政策原案は以下のような三項目からなっていた。

- 自存自衛のため十月下旬の対米英蘭戦争開戦を目途にして万全の準備を行なう。

- 十月下旬開戦の準備に並行して外交手段を尽し米英に日本の要求を呑ませる。

- 外交交渉を尽して事態の打開を図り、十月上旬頃に至ってもなお日本の要求が貫徹できそうにない場合には直ちに対英米戦争の遂行を決断する。

それらが開戦を含みとした国策原案であったことは言うまでもない。どう見ても戦争準備完遂が最優先であるとしか思われないこの国策案に、原嘉道枢密院議長は、「戦争準備遂行が主論なのか、外交交渉重視が主論なのかを伺いたい」とその立案者の真意を質そうとした。しかしながら陸海両統帥部の総長は沈黙を守り、その質問に正面からは答えようとしなかった。その時、昭和天皇は原枢密院議長の疑問をもっともだと擁護して両総長の沈黙に遺憾の意を顕にし、「四方の海皆同胞(はらから)と思ふ世になど波風の立ち騒ぐらむ」という明治天皇の歌を引き合いに出しながら、自分も極力平和を望んでいると表明したと伝えられている。

主戦派の陸海両軍統帥部首脳はその天皇の意思表明に狼狽しきったと言われるが、その言葉にもかかわらず、結局、その原案はどちらともとれる曖昧な内容のまま御前会議において国策とすべく決定がなされた。もともと曖昧なままで原案を通すのが軍部主戦派の当初からの狙いでもあったのだった。

この国策決定により、近衛内閣は十月中旬まで幾度か日米交渉の開催を模索し続けたが、ついに両国間の調整は不調に終わり、外交交渉は暗礁に乗り上げた。そのような八方塞がりの状況を前にして陸軍は即刻開戦をすべく激しく近衛首相に迫ったが、海軍のほうは、対米戦争やむなしという空気には包まれつつあったものの自らの責任で開戦に踏み切るだけの自信はなく、最終的な決断を近衛首相に一任するという態度をとるに至った。

万策尽き果て開戦の決断を迫られた近衛だったが、それでもなお対米英戦争の道を選ぶことが適切か否か判断がつかなかった。その信憑性は定かではないが、伝えられるところによると、そんな煮えきらぬ近衛の様子を苦々しく思った東條英機陸軍大臣は、「人間たまには清水の舞台から飛び降りることも必要ではないか」と迫ったという。それに対して近衛は、「個人としての人間なら人生のなかでそういうこともあるかもしれないが、一億の国民と万邦無比の国体を有してきた国家がやることではない」と反論したと言われている。結局、対米開戦か否かを自ら決断することを放棄した近衛内閣は十月十八日総辞職した。

後継内閣の首班を誰にするかで重臣会議はもめにめたが、実質的な首相奏薦権をもつ内大臣の木戸幸一の支持により、結局、東條英機内閣が成立、東條は首相のほか陸相と内相をも兼任することになった。皇族の中には東久邇宮のように、「東條は日米開戦論者である。このことは陛下も木戸内大臣も知っていることなのに、木戸がなぜ開戦論者の東條を後継内閣の首班に推薦し、天皇陛下がなぜこれをご採用になったか、その理由が私にはわからない」という批判的な意見を持つ人もあったけれども、東條内閣成立の流れをおしとどめることはできなかった。

実質的な国策決定権を握っていた陸海統帥部では開戦の準備が進められており、大本営連絡会議においてはおよそ次ぎのような内容の三案が提出された。

- 戦争は極力回避し、将来の巻き返しを期しながら当面はひたすら難局に耐える。

- 開戦を直ちに決意し、政治や戦略上の諸々の施策を開戦準備に集中する。

- 戦争決行の決意のもとに作戦準備を完璧に調整遂行するいっぽうで、外交政策を続行し、それにより米英との妥協の道を模索するように努める。

一案にまっさきに反対し、二案を強く支持したのは陸軍同様の判断に傾いていた海軍の長野修身軍令部長であったが、他の海軍関係者が外交政策含みの疑義を呈し、結局この会議では折衷案の第三案を採択するに至った。そして、外交交渉展開のタイムリミットは十一月三十一日二十四時までと決定された。また、対米外交交渉成立の条件として、南部仏印からの撤退をせずに日米相互妥協を図る甲案をまず提示し、米国がそれを呑まない場合には、南部仏印からの撤収と引換えに対日石油禁輸を解禁するという乙案を提示するという方針がまとめられた。そしてその会議で決定した内容をもとにして以下のような趣旨の「帝国国策遂行要領」が定められた。

- 大日本帝国は現状の危局を打開して自国の存続と自衛を完うし、大東亜共栄圏の新秩序を建設するため、この際対英米蘭戦争を決意し、次ぎのような処置をおこなう。

- 武力を発動する時期を十二月初頭と定め、陸海軍は作戦準備を完遂する。

- 対米交渉は別記の要領(前述の甲乙両案提示のこと)に基づいておこなう。

- 独伊との提携の強化を図る。

- 武力発動の直前に泰(タイ)との間に軍事的に緊密な関係を樹立する。

- 対米交渉が十二月一日午前零時までに成功するならば、武力の発動を中止する。

大東亜共栄圏の建設という東南アジア侵攻を正当化する大義名文が掲げられたのはまさにこの時であった。そしてこの国策要領に従い東條内閣は来栖三郎をアメリカに特派し外交交渉に当たらせたが、アメリカ側は日本の暗号電文を傍受解読していたため、交渉以前から日本側の用意している甲乙両案の内容を知っていた。そして、すでに対日強硬姿勢に転じていたアメリカ国務長官コーデル・ハルは十一月二十六日、来栖に対して「ハル・ノート」として知られる次ぎのような厳しい対日要求を突きつけた。

- 中国及び仏印から日本の陸海軍及び日本の警察は全面的に撤退すること。

- 近隣国としての日中間の特殊かつ緊密な関係を放棄すること。

- 日独伊三国同盟を破棄すること。

- 中国における蒋介石政権以外の一切の政権を否認する。当然、満州国や上海周辺の汪精衛政権もその対象に含まれるものとする。

日本の傀儡国家とはいえ満州国だけは是認しようという動きが国際的には高まってきてもいた時期だけに、日本の大幅な譲歩を求めるこの米側の要求は予想以上に強硬で当時の日本としては到底受け入れられるようなものではなかった。そして、外交による平和的な事態の収拾はこの時点で遂に絶望的となったのだった。天皇の意向によって召集された最終的な重臣会議において、米内光政は、「ジリ貧を避けようとしてドカ貧に陥らぬよう、十分の御注意を願いあげます」と奏上、また若槻礼次郎は、「現下の状況で戦争をすることは憂慮に堪えない」と言上もしたというが、結局、趨勢を抑えることはできなかった。

十二月一日の御前会議において最終的に対米開戦が決定され、天皇からも、「このような事態に至ったのは残念だがやむを得ないことである。どうか、陸海軍は十分に協調して事態に対応するように」という趣旨の言葉が発せられた。

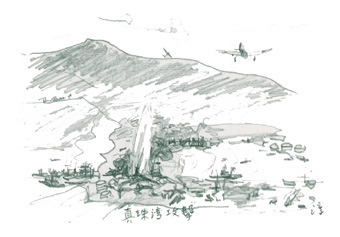

アメリカも開戦が間近なことは察知していたが、十二月八日を期して日本軍はマレー半島に上陸し、千島列島のヒトカップ湾を密かに発していた日本海軍起動艦隊は、「ニイタカヤマノボレ」の暗号電指令を受け、ハワイ真珠湾の先制攻撃を敢行した。日本海軍空母から飛び立った飛行艇群は同湾に集結中のアメリカ太平洋艦隊に攻撃を加え、猛攻に次ぐ猛攻によって同艦隊に壊滅的な打撃をもたらした。出撃機から送信された「トラトラトラ(我攻撃に成功せり)」の暗号電は大本営の陸海両軍首脳を歓喜させ、それに続く戦果の発表は一時的には日本国民を熱狂させるところとなった。

この真珠湾攻撃は米国への宣戦布告なしの奇襲攻撃であったと言う理由で、のちのちまで国際法違反として日本は厳しく非難され続けることになったし、米国も自国を有利に導くためにその世論を最大限に利用した。しかし、近年の外交資料等の研究により、日本外務省から打電された訓令があまりに冗長で解読処理に手間取ったこと、ワシントンの日本大使館に常軌を逸した職務怠慢行為があったことの二つが、米側への宣戦布告書の手交が遅れた直接の原因であったという事実も明らかになってきている。

なんとも皮肉なことであるが、対米開戦に踏み切るにあたり、同盟国として頼りにしていたドイツ軍は、ちょうどこの時期、モスクワ制圧を直前にして猛吹雪に襲われ、戦線の縮小と大幅な撤退を余儀なくされているところだった。同盟国の戦況がいっきに不利な状況へと転じようとしている矢先に、日本は開戦の道を選んだのだった。欧州戦線の情報不足とドイツ軍の力量の過大評価が日本の判断を誤らせたのだった。

RSS

RSS