この頃になると石田にはさまざまな友人や知人ができ、それらの人々との交流がさらなる交流をうみだすことになって、交際の範囲も驚くほどに広がっていった。そして、その結果、大小のパーティに招待される機会もどんどんと増えていった。彼が日本人であったからでもあろうが、ホスト側によってあらかじめこまかなところまで計算尽され、出席者の一人ひとりにまで十分に配慮の行き渡っているイギリスのパーティのありかたは、とても新鮮なものに感じられた。主賓やその取り巻きなどが常に上席に座り、身分や地位に応じて招待客の序列や席順が決められている日本の酒宴や記念祝賀会などとは違った雰囲気がそこにはあったからだった。もちろん、イギリスの各種パーティにも歴然とした差別は存在しており、一定の身分や資格のある者か、そうでなくても参加資格のある者から特別な推薦や紹介をうけた人物でなければ出席できないようなパーティなどもあった。だが、そんなパーティであってもいったん臨席が許されさえすれば、あとはそこに流れる自由な空気を存分に楽しむことができた。

もちろん、大きな記念パーティなどの場合にはあらかじめ正規の招待状が届き、原則として男女ペアでの参加が義務づけられていた。独身だった石田はそんなパーティに招待されると必ずミサに同伴してもらった。ミサの夫のネダーマンも彼がミサをパーティに同伴することを快く承知してくれていたから、それが原因となって不都合が生じる心配は皆無だった。不思議な関係といってしまえばそれまでだったが、ロンドンでの二人のそんな仲睦まじい姿にはなにかしら超越的なものさえもが感じられた。

パーティ会場入口に到着し彼らが作法通りに腕を組んで入場しようとすると、すぐにバトラーが案内に立ち、よく通る声で「Mr. and Mrs. Ishida have arrived!」と二人の来場を告げた。一流のバトラーは招待客のさまざまな特徴や関連情報などをあらかじめ十分にチェックしており、招待客側が名乗らなくても一目見ただけでそれがどのお客かを識別するのが腕のみせどころでもあった。来訪者が誰かをすぐに識別できないようではバトラーとしては失格であり、またお客に対しても失礼なことであるとされているみたいであった。

もちろん、二人は「石田夫妻」などではなかったのだが、上海以来のコンビでもあったから、ロンドンで催される各種パーティではなんの不自然もなくそれで通りもしていた。礼服などはいうにおよばず、本場仕立てのちゃんとした三つ揃いスーツにもまだ無縁な生活ぶりたったから、石田はどうしても正装して臨まなければならいようなパーティの場合には、友人知人から礼服一式を貸してもらい、それらを着用して出席した。

どんな名士が参加しているパーティであっても会場内においては誰もが平等で、互いに意気投合しさえすれば相手が身分地位の高い紳士であろうが高貴な淑女であろうが自由に会話を交わし、それを機会に交流を深めることもできた。戦後間もない窮乏期のことでもあったから、当時のパーティでは、高級な食事や稀酒類を味わい楽しむというよりは、参加者同士が知的な会話を楽しみ、それを通じてお互いの知見を深め合うことに重点がおかれていた。その意味では石田もそして相棒のミサもけっして他の参加者の紳士淑女にひけをとらない存在であった。とくに、典型的な東洋美人で、イギリス人なみの英語を話し、洗練された話術や身振舞いをそなえもつミサは、どんなパーティに参加してもたちまち人々の注目の的となった。

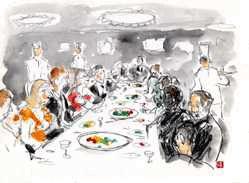

石田はまた、さまざまなホームパーティなどにも頻繁に招待されるようになったが、そちらのほうには平服のまま単独で参加することが多かった。個人の邸宅などで催されるディナー・パーティでは、おもしろいことに招待客の数は多くても12人までと定められていた。もちろん、それがほどよい人数であるということもあったが、それ以上に大きな理由は、食器類がいずれも12個でワンセットになっているからであるらしかった。お客を招待してのパーティで使われるのは各家庭に代々伝わる高価な食器類で、それらはみな12個揃いだったから、12人より多い数のお客を招くと食器の数が不足するし、だからといって一部のお客だけ別種の食器で我慢してもらうというのはたいへんに失礼なことだとされていたからだった。1組が12という数からなっているのは、欧州一帯でなお広く用いられていた12進法の影響によるものだろうと想像された。

ホームパーティを催すに先立って、ホストらはどんなお客を招き、それら招待客をどのように着席させるかについて驚くほどにこまやかな配慮をするのが常であった。ホスト夫妻と招待客12人が一同に会することのできる長テーブルの最奥にホストの主人が坐り、ホストの左手には主賓夫妻の夫人のほうが、テーブルを挟んでホスト右手の一般客の1人と向かい合うかたちで坐る。いっぽう、テーブル手前の他端にはホストと遠く向かい合うかたちでホスト夫人が坐り、その左手に主賓夫妻の夫のほうがやはり一般客の1人と向かい合って坐る。日本の場合のように、主賓夫妻が2人並んで最上席に坐らされるというようなことはなかった。

そこまでは基本的なルール通りであったが、残り10人の配列については極力男女が向かい合うように配慮されてはいるにしても、その席順は夫婦であるとか交際中のカップルであるとか独身者であるとかいったことには無関係に決められるのが普通だった。ホスト夫妻は招待客の専門的な仕事や趣味、特技、人柄などをこまく考慮し、普段まったく出会うチャンスのないようなお客同士や話の盛り上がりの期待できそうなお客同士、さらにはまた初対面でものちのちまで気の合いそうなお客同士が隣り合わせになったり、向かい合わせになったりするように計らうのが常であった。

すくなくとも石田の体験したかぎりでは、イギリスのホームパーティの場合、その主目的は美味しい御馳走の数々を皆で楽しむことにおかれているのではなさそうだった。それよりはむしろ、様々な職業や趣味、特技をもつ参加者同士の新たな出会いの機会を設け、地位、身分、職業を超えた魅力的で実りある会話を促し、そのことを通して互いの見聞を広め、未知の世界についての見識を高めていくことのほうに狙いがおかれているようだった。むろん、そのパーティでの出会いを契機に、意気投合したお客らがいっそうの交流を深めていくことも期待されていた。

ホストはお客に出す各種飲み物類の差配をしながら、会話が弾むようにあらかじめ用意していたさまざまな話題を提供し、全体的な話の方向を巧みに調整誘導もした。いっぽうのホスト夫人は料理の手配を進めながらも適宜合いの手をうち、大いに話を盛り上げる役割を果たしていた。食材不足の時代ということもあってか、ホームパーティで供される料理が美味であるとはお世辞にも言い難かったし、キャベツ類などはただぐつぐつと煮込まれているだけで味もそっけないようなものがほとんどだったりしたが、どんなパーティに出向いてもそこで交わされる様々な会話はなんとも楽しく素晴らしいものであった。

ホームパーティの場では、たとえば著名な物理学の専門家が田舎から出てきたばかりの若い駆け出し女優の卵と隣席するといったようなこともよく起った。そんな時、物理学者のほうは必ずといってよいほど平易なわかりやすい言葉で自分のやっている研究について懇切に説明し、相手の駆け出し女優の卵のほうもいろいろと質問したりしながら熱心にその話に聞き入った。物理学者のほうはどんな難しい内容であってもそれをやさしく噛み砕き、なるべく面白く相手に伝えるのが自分の責務だと自覚しているようだったし、いっぽうの女優の卵のほうも熱心にその話に耳を傾けながら、わからないところがあったりすると、恥ずかしがることも遠慮することもなくどんどん質問を浴びせかけた。

そしてまたしばらくすると、今度は若い駆け出し女優の卵のほうが、自らがいま修行しつつある演劇の世界の苦労話や失敗談、自分の育ちやかつての田舎での生活ぶりなどについて面白可笑しく語り、物理学者のほうが興味津々といった面持ちでその話に聞き入るという具合だった。そんな会話があちこちで繰り広げられ、ある話題がとくに興味深くお客の誰もがその話に関心を抱くような場合には、むろん途中から全員がそれに加わるようなこともあった。いずれにしろ、ホスト夫妻や主賓夫妻を含めてパーティの参加者は皆平等で、相手の地位、身分、職業などをいっさい気にかけることなく自由に発言し、また普段なかなか耳にできないような体験談などを、心底笑い転げたり目を白黒させたりしながらこころゆくまで楽しむことができた。そういったことが可能なのは、招待されるお客の一人ひとりにパーティとはそんなものだという自覚が十分にあるからでもあった。

1951年9月8日、サンフランシスコで対日講和条約が締結され、翌年の4月から日本は正式に独立国として承認される運びになった。そして、翌年4月の独立を待たず、講和条約締結後ほどなくしてロンドンの日本大使館では外交業務が再開されることになった。そしてソ連大使館(現ロシア大使館)などもあるケンジントン・ガーデン・パークの一角に置かれることになった日本大使館には、松本俊一駐英大使をはじめとする館員らが次々に赴任してきた。ケンジントン・ガーデン・パーク一帯は国内外の重要施設も多くまたロンドンでも最高級の住宅地地区として知られるところだったから、一部の反日的なイギリス人の間などからは、「敗戦国なら敗戦国らしく振舞い、もうすこし目立たないところに大使館を置くべきではないか」という批判の声などもあがったりした。

まだ終戦後そう長くは経っていなかったので、もともと服装にうるさいはずのイギリス人でも、それなりの地位や身分の人々を含め、当時はまだごく普通の背広や肘の部分などに皮パッドを当てたジャケットを着用している者がほとんどだった。石田自身も皮のパッドの当たったジャケットを身に着け、仕事場ではむろん、ホームパーティなどに出向く場合もほとんどその格好で通していた。そんなイギリスの社会状況下にあっては、赴任してきた大使館員やその家族らのきちっとした身支度ぶりはすくなからず浮き上がっても見えた。とくに館員夫人らは皆高価な着物を多数持参しており、その稀少価値のわかる石田の目にはそれらを纏った夫人たちが別世界の人々であるように感じられてならなかった。

そこまではまだよかったのだが、なかには濃い紫色の着物を身に纏って英国側主催の公式パーティに出席しようとする館員夫人なども現れたりした。日本では紫は高貴な色とされ、古来その色の衣服や着物は重用されてきたが、イギリスにおいては紫は喪の際に用いられる色で、通常のパーティや祝賀儀式などではもっぱら禁色とされていた。ロンドンをはじめとする当時のイギリスの諸事情に通じており館員の誰よりも英語がうまかった石田は、松本大使夫妻から特別に要請をうけ、日本大使館の業務立ち上げに協力するため館内に出入りするようになっていた。そんな折、たまたま紫の着物を着用して重要なパーティに出向こうとしていた館員夫人を目にし、それとなくアドバイスをするという一幕もあったりした。

実際、石田は松本大使夫妻にはずいぶんと気に入られ、事あるごとになにかと目をかけてもらった。とくに大使夫人は石田が大のお気に入りで、日本大使館内のパーティがある時などにはよく彼を招待してくれた。だが、大使館館員やその家族中心におこなわれるパーティの有様は善くも悪くもきわめて日本的であった。最上席に松本大使夫妻が坐り、あとは館員それぞれの職務上の序列に従って各夫妻が着席した。誰もが立派なスーツやドレス、着物などを身に着けていたが、文字通り一番末席に坐る石田だけはいつもの平服のままだった。

妙に緊張した雰囲気が漂い、交わされる会話もイギリスに来てから体験したパーティでのそれとは違いなんともギクシャクしたものであった。そのような重たい空気がもともと好きではなかったらしい大使夫人は、そんな折などよく石田を自分のそばに呼び寄せ、彼との洒脱な会話を楽しむことが多かった。パーティでは参加者は皆同等という感覚がすっかり身についてしまっていた石田は、むろん喜んでその要請に応じ、大使夫妻とユーモアと機知に富んだ会話を親しく繰り広げた。

だが、そんなパーティのあとでの館員夫人らからの風あたりのほどはひとかたならぬものだった。若造の分際で生意気すぎるとか、あんな平服でパーティに顔を出すなんて何事だとか非難轟々で、知的で自由闊達な雰囲気とはおよそかけ離れた、なんともあと味の悪いものではあった。日本的といえばそれまでのことで石田は腹を立てる気にもなれなかったが、こういった人々が将来の日本の外交を担っていくのかと思うと、なんとも悲しく心もとなくなるばかりだった。

RSS

RSS