12月の到来とともにロンドンはまた濃霧の季節を迎えることになった。例年ならスモッグの来襲を前にしすくなからず憂鬱な気分にもなるところだったが、この年ばかりは市内の様子がいつものそれと驚くほどに違っていた。ロンドンの街中にはなんとなく慌しい空気が漂い流れ、街行く人々の動きもずいぶんと活発な感じだった。無言のうちにロンドン市民の誰もが、さらには国民の誰もが来るべき何事かに大いなる期待をかけ、日々胸をときめかせている感じだった。もちろん、石田にはそれが何故であるのかとっくにわかってはいたし、彼自身もまたその世紀の出来事に大きく胸を高鳴らせている一人でもあった。

エリザベス女王の戴冠式――その一大ページェントが繰り広げられるのはまだ半年ほど先のことではあったが、イギリス国内の要人たちは官民ともども着々とその準備に取り掛かり、それに歩調を合わせるようにして一般庶民の動きも日増しに激しくなっていた。もちろんBBCも各国語部門ともに下準備に追われはじめていたが、この時代最高の絵巻物語の展開といっても過言ではない英王室の一大祭典を前にして、報道関係者らが色めき立ち、あたふたと奔走しはじめたのはイギリス国内のみにかぎらなかった。

日本放送界の盟主を自負するNHKは、戴冠式の各種事前取材や当日の実況放送に備えて同局の高名なベテランアナウンサーのひとりをBBCに特別派遣することを考えた。次第に濃くなるエリザベス女王の戴冠式ムードに誘われるようにして、この年に入ると日本から続々と有名人が英国入りするようになった。サンフランシスコ講和条約に基づく翌年4月の独立を前にし、GHQによる放送規制がほぼ解除されるようになった1951年9月頃から、日本の主要都市には民間放送のラジオ局が次々に開局されるようになっていた。そんな流れの中で、東京においては、ラジオ東京(現TBS)が新鮮な番組編成と機動力をもって長い間続いたNHKの牙城を脅かしはじめていた。

当時はまだ日本のどの新聞社も放送局もロンドンに支局をもっていなかったから、エリベス女王の戴冠式報道とその関連取材に際しては、何かと勝手がわからず苦労も多いことが予想され、その意味でも報道各社間の激戦は必死の情勢だった。ラジオ東京などは戴冠式当日の実況放送担当者に弁士としても声優としても有名な徳川夢声を抜擢し、NHKに対抗すること目論んでいた。いっぽう、受けて立つNHK側はBBCと特別に交渉をおこない報道協力を要請、現地の事情に通じた日本人スタッフもいる同放送日本語部に藤倉修一を送り込むことにしたのだった。もちろん、その背景には、藤倉修一の人脈と能力と放送経験を最大限に活用し、BBC日本語放送のいっそうの発展と充実をはかろうとするBBC側の思惑などもあった。

1952年のクリスマス前夜、藤倉修一はロンドンに到着した。そんな藤倉を出迎え、それ以降、裏になり表になってなにかと彼のために便宜をはかりながらその活動を支えたのはほかならぬ石田達夫であった。藤倉がロンドンに到着した翌日、エリザベス女王はBBCのマイクロフォンを前にし、英国民に向かって恒例のクリスマス・メッセージを読み上げた。戴冠式を半年後に控えた女王の声にはこころなしか緊張したような響きがあったが、それがまたほどよい効果を生むことにもなって、英国民の胸中にすくなからぬ感動と興奮をも生みたらした。

1953年の年が明けると、BBC日本語部の動きは俄然慌しくなり、スタッフ一同の仕事はそれまでになく多忙をきわめるようになっていった。だが、その多忙さはある種の充実感にしっかりと裏づけられたものだったから、それによって遣り場のない疲労感に襲われるようなことはなかった。日本語部スタッフの構成には大きな変化はなかったが、藤倉修一が着任したのと入れ替えに、一月早々、同じくNHKから出向してきていた神谷勝太郎が英国を離れて帰国の途についた。神谷はフランスのマルセイユに渡り、そこから船便で日本へと向かった。帰国後、神谷はNHK外信部長の座を後任の前田義徳に譲り、自らは国際局演出部長の役職に就いた。

次第に濃くなるエリザベス女王の戴冠式ムードに誘われるようにして、この年に入ると日本から続々と有名人が英国入りするようになった。そして、そんな有名人らは必ずといっていいほどBBC日本語部を訪ね、日本人スタッフらに案内を請い、諸々の便宜をはかってもらおうとした。石田や岩間をはじめとするスタッフらはもちろんそれらの要請に快く応じ、宿舎その他の手配などに奔走したが、そんな中で藤倉修一はBBCを訪ねてくる日本の有名人をBBC日本語放送番組に次々と登場させるという妙案を思いつき、それを実践するようになった。有名人らは成り行き上誰もが出演料なして放送に登場せざるをえなかったし、彼らにしても渡英してBBC日本語放送の番組に出演するということは、それだけでステータス・シンボルにもなることであったから、藤倉のこの発案は大成功を収めることになった。

藤倉は英会話や英語の翻訳などはあまり得意ではなかったから、それらの業務は石田をはじめとするその道のベテランスタッフに一任し、自らはおのれの能力を十分に活かせるような仕事をしょうと考えた。そんな藤倉が思いついたひとつが訪英してくる有名日本人との対談番組であり、いまひとつが、戸外に出てロンドンならではの珍しい風物や人々の気配などを収録し、それを放送して日本の人々にイギリスという国の生の息吹とでもいうべきものを感じとってもらうようにする番組の制作だった。藤倉がこの番組を作るにあったっては、ロンドン周辺の状況を知り尽くしている石田の助力やアドバイス、さらには彼から提供されるいろいろな情報がたいへんに役立った。いっぽう、アナウンサーとしてはプロ中のプロである藤倉修一との知遇を得たことで、アナウンサーや放送記者としての石田自身の能力も大いに磨き高められるところとなった。

藤倉修一がBBC日本語部に着任したのに伴い、1953年1月以降の日本語放送プログラムは大きく改編され、それまでのプログラムに比べていささか趣きを異にするばかりでなく、内容的にも一段と充実したものになったのだった。毎日30分という限られた放送時間を最大限に活かすことを狙った番組編成は、ごく少数のスタッフしか存在しなかった状況を考えると大変に優れたものであったといってよい。

- 日曜日

- 「日曜対談」・藤倉修一担当

- 月曜日

- 「Music Album」・アラブエミコ担当(石田達夫協力)

- 火曜日

- 「トピック解説」・スタッフが交替で担当

- 水曜日

- 「著名人のお話」・訪英日本著名人その他・ゲスト紹介のみスタッフが交替で担当

- 木曜日

- 「ミスター・マイクのロンドン見物」・藤倉修一担当、「音のスケッチ」・石田達夫とアラブエミコ担当

- 金曜日

- 「イギリス経済通信」・岩間達雄担当

- 土曜日

- 「ロンドン今日この頃」・石田達夫担当

1週間の番組構成はこのようなもので、「日曜対談」には、藤倉の対談相手として日本大使館関係者や有力新聞欧米駐在員、さらには渡英してくる各界の著名な民間日本人がゲストとして続々と出演し、イギリスでの体験などについて様々な感想や見解などを述べ語るようになった。月曜のアラブエミコ担当の「Music Album」においては、様々なジャンルの西洋音楽の傑作を選び出して紹介するほか、その音楽についてわかりやすくて興味深い解説などがくわえられた。アラブエミコとはよくウマが合ったこともあって、この番組の情報収集や下調べには石田もずいぶんと協力もしたし、アラブエミコのほうからもなにかと頼りにされていた。時折、世界的に名声を博している日本人の音楽家がロンドンにやってきたりすると、必ずこの番組に登場して話をしてもらい、たまには放送スタディオで実際に演奏をしてもらうようなこともあった。

火曜日の「トピック解説」は、主にイギリス国内のトピックを紹介しその詳しい解説をおこなうという番組で、日本語部スタッフが交替でその解説を担当した。日本人にとってなるべく興味深そうなトピックを厳選するようにしていたので、聴取者にはすくなからず好評であった。水曜日の「著名人のお話」はその番組名通り、訪英中の箸名な日本人ゲストに好きなことを語ってもらう企画で、「日曜対談」のほうが藤倉修一のペースにゲストが乗るかたちで話が進められるのに対し、こちらのほうは番組の内容すべてがゲストの自由意思に委ねられていた。

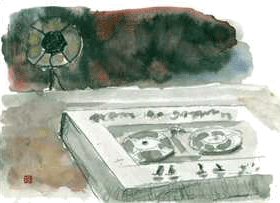

木曜の「ミスター・マイクのロンドン見物」と「音のスケッチ」とは隔週交互に放送された。ミスター・マイクとはもちろん藤倉修一のことで、彼は日本から持参した録音機を肩にかけてロンドン市内の風物を取材したり異国ならではの風変わりな音や声を収録してまわり、石田の「ロンドン今日この頃」とはかなり異なる角度から、イギリスの社会事情や人情の機微を伝えようとした。そこは経験を積んだプロの放送マンだけのことはあって、その着眼点やテーマの切り口にはさすがと思わせるだけのものがあった。

石田達夫とアラブエミコがコンビで担当した「音のスケッチ」は、オールが水を切る時の音とか、トラファルガー広場の鳩の群の羽ばたきとかいったようなロンドンの風変わりな物音を録音して放送をするというもので、ちょっとしたクイズ仕立ての番組だった。岩間達雄担当の金曜の「イギリス経済通信」と、石田達夫担当の土曜の「ロンドン今日この頃」はすでに定番組となって大好評を博していたが、藤倉の番組が新たに登場したことによって良い意味での刺激をうけ、いっそうその内容に磨きがかけられるようになった。

もっとも、新任の藤倉には藤倉なりの苦労があった。当時の録音機は高価なうえに重くてかさばり持ち運びが容易でなかったし、その性能もひどく悪かった。しかもその頃のBBC極東部局には実況録音に使うことのできる録音機はたった一台しかなったから、使用を希望する各部局の間でくじ引きをし、時間の割りふりをしなければならない有様だった。そのため、運が悪いと行事や催物の前座部のみを収録しただけで次の番を待つ部局の担当者に録音機を手渡さなければならないようなことも起こった。パレードなどの取材においては、行列が過ぎ去ったあとの騒音や雑音しか収録できないという泣くに泣けない事態も生じた。そこで藤倉はNHKから持参した携帯録音機を使って取材を進めることにした。他社の録音機材を用いることはルール違反でありBBCの沽券にも関わることであったが、日本びいきのレゲット部長は藤倉のそんな対応を黙認してくれた。

藤倉にはさらに難題が待ち構えていた。次第に濃くなるエリザベス女王の戴冠式ムードに誘われるようにして、この年に入ると日本から続々と有名人が英国入りするようになった。したがって、ぶっつけ本番で個人の声などを取材をするというわけにはいかず、事前にかならず本人やその関係者の同意を得なければならなかった。そこで、藤倉は警察官や周囲の人々に気づかれないように大風呂敷に録音機を包んで出撃するというゲリラ作戦を展開することもしばしばだった。だが、現代のものと違い高感度の小型マイクではなかったので、目立ちやすいばかりでなく、ついつい大声でアナウンスをしなければならず、毎度薄氷を踏むような思いでもあった。

さらに困ったことには、ブッシュ・ハウスのスタディオには録音テープの再生機は一台しかなかったので、それが使えない場合にはBBC本部まで録音テープを送ってディスクにカットしてもらわなければならなかった。その前にテープの編集なども編集機なしで自らおこなわなければならず、ディスク化そのものにも二、三日かかることがすくなくなかった。

実際に放送するとなると今度は著作権問題が待ち構えていた。とくに音楽関係はうるさく、たとえ流しのミュージシャンが奏でる音楽であっても、曲目、作者、出版元などを調べて著作権保有者と交渉しその承認を得るか、一定額の使用料を支払う手続きをしなければならなかった。その点で藤倉は石田やアラブエミコらにずいぶんと助けてもらったが、その時代の日本の放送局ではレコードなどかけ放題であったから、彼の戸惑いが大きかったのも当然のことだった。

石田にもいろいろと同様の経験があったが、街頭の花売り娘の声や娼婦の呼び声を録音して謝礼を求められ仰天したり、王室関係の行事などにおけるファンファーレや楽隊のパレードの音楽を録音放送したあとで、著作権担当の部局からコピーライトの清算手続きを済ませていないことを厳しく糾弾されたりもした。演奏される楽曲そのものが古くてその著作権が消滅しているような場合でも、演奏者に対してはパフォーマンス・フィーなるものを支払わなければならないのがイギリスの社会ルールだったからである。

RSS

RSS