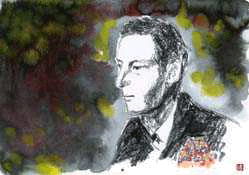

1952年が明けてまもなく、ひとりの日本人の若者が渡英し、BBC日本語部に着任した。日本語部でもっとも若いスタッフとなったその青年の名は岩間達雄といった。太く引き締まった眉と鋭い眼光を放つ双眸をもち、ビンと鼻筋の通った岩間は、人を見る目のとても厳しい石田でさえも惚れぼれとしてしまうほどの好青年だった。きりりと引き締まったその口元はおのずから内に秘めた強靭な意志力の強さを物語り、彫りの深い横顔は理性の輝きとでもいうべきものをひとかたならず感じさせた。英語力も抜群で、しかもその身振舞いはとても洗練されていて、終戦後の混乱のなお続いている日本からやってきた青年だとは思われないくらいだった。

岩間達雄は慶応大学経済学部出身の若者だった。この頃すでにBBC海外部門の総責任者に昇格していたジョン・モリスは、戦前、慶応大学において英文学関係の講師を務めていたことがあった。そのため同大学卒業生には数多くの教え子があり、岩間もまたそんななかの一人であった。終戦翌年の1946年の秋口、当時まだBBC極東部のジェネラル・マネージャーだったジョン・モリスは、近い将来のBBC日本語部の発展にそなえ、有能な新人スタッフをスカウトするために再び日本へと渡航した。ジョン・モリスは当初から岩間達雄という若者に白羽の矢を立てていたのだった。

そんな折、たまたま満月下の皇居前お堀端で素晴らしい英語力をもつ石田達夫と出逢い、それが機縁となって石田をも日本語部のスタッフとしてロンドンに呼び寄せることにしたのだった。ところが、マッカーサー支配下のGHQは石田や岩間の渡英を時期尚早として許可せず、その時点でいったん話はお流れとなり、スタッフのスカウトが実現しないままモリスは帰国のやむなきにいたった。それから2年余が経ってから再度渡英の話が持ち上がり、1949年、石田達夫のほうが岩間より一足先にBBC日本語スタッフに就任することになった。石田に続いて渡英した神谷の場合はNHKからの一時的な派遣スタッフということになっていたから、戦後になってBBCが独自に日本からスカウトしたスタッフとしては岩間達雄が2人目であった。

経済学部出身の岩間は着任してまもなく、「イギリス経済通信」という番組を担当するようになった。彼はともすると堅苦しくなりがちな経済問題を手際よく取り扱い、イギリスの社会事情や政界事情と関連づけながら平易で親しみやすい経済番組へと仕立て上げてみせた。また、時事解説や著名人の登場する番組内容の翻訳作業などにもすくなからぬ貢献をするようになった。そのため、戦後日本からやってきた3人のスタッフは、文化番組の石田、政治番組の神谷、そして経済番組の岩間と、おおまかなところでそれぞれに持ち場を分けて放送業務の処理にあたれるようになった。おかげで仕事の処理が効率化するとともに、それまでかなり広範囲の仕事をこなしてきた石田の場合などは、自らが得意とする文化芸術分野の取材と探究に精魂を傾け、いっそう充実した文化番組の構成を目指すことができるようになった。

石田も岩間もジョン・モリスとの個人的な縁を通してBBC日本語部のスタッフとなったという経緯もあり、また人生観にもずいぶんと似通ったところがあったからすぐに2人は意気投合した。ご丁寧なことには、名のほうも「達夫」と「達雄」の一字の違いこそあれ、どちらも「たつお」なのであった。岩間と歓談したりするようなとき、石田は終戦の日の1日前にトイレで自ら命を絶った同年の友人舟村のことを想い起こすことがあった。悲しい想い出の主として生涯忘れることのできないあの舟村のほうは慶応大学の中退者だったが、同じ慶応ということで、無意識のうちに石田は岩間に亡き舟村の姿を重ね見ているようなところもあった。もちろん、内面の強さや実践的な能力の高さということになると岩間のほうがはるかに上ではあったけれども、芸術的感性とか文化的見識の深さといったような点では、なぜか2人には共通したものが流れているように思われてならなかった。

新人スタッフであるにもかかわらず、岩間の仕事ぶりはきわめて有能かつ堅実そのもので、石田の目から見てもまったく非のうちようのない感じであった。石田に3年近く遅れてスタッフとなった岩間は、石田が帰国したあともイギリスに残り、渡英後ほぼ10年間にわたってBBC日本語部で活躍することになった。

岩間が着任してまだほどない日のこと、突然の訃報が飛び込んできた。ジョージ6世が崩御したとの知らせだった。国家的な一大ニュースに国内部門、海外部門を問わずBBCのスタッフはたちまち大忙しとなった。BBC日本語部もスタッフを総動員してジョージ6世の生涯やその人となりについて各方面の取材にあたり、さらには同国王関係の記録文献を片っ端から読み漁って、日々のニュース原稿の作成や特別番組の構成にそなえる事態となった。「ロンドン今日此の頃」を担当する石田にとってはむろん渡英して以来一番の大仕事となったが、NHKからの派遣スタッフ神谷や新任のBBCスタッフ岩間にとってもそれは生涯忘れ難い仕事となった。とくに石田と岩間の2人は緊密な連絡を取り合い、相互に協力しながら一連の事態に対応した。ジョン・モリスが白羽の矢を立てた人物だけのことはあって、着任してまだひと月前後しか経っていない新人のそれとは思われないほどに岩間の仕事ぶりは見事なものだった。

イギリス王家の次男として生まれたジョージ6世は、もともと国王となるべくして育てられ人物ではなかった。英国王に即位していた兄のエドワード8世は、「王冠に賭ける恋」として一世を風靡したシンプソン夫人との恋愛とそれにつづく結婚の道を選んだことが原因で突然に王位を退位した。そのため、彼は、1936年12月に兄のあとを継ぐかたちでジョージ6世として国王に即位した。玉座にのぼる前、これほどまでに国民にその名を知られていなかった国王はかつて存在しなかったといわれている。

ジョージ6世は自分が国王に即位しなければならないという知らせを受けた時、遠縁にあたるマウントバッテン卿に思わず本音を漏らしもした。

「これはとんでもないことだよ。僕はこれまでそんなことなど考えたこともなかったし、そんな心の準備もまったくできてなんかいないんだ。子供の頃から国王になるように教育を受けていたのはディヴィッド(エドワード8世)のほうなんだから……。国事に関する書類なんかこれまで一度も見たことなんかないんだよ。そもそも、僕は一介の海軍士官に過ぎないんだ。海軍将校としての仕事以外にはこれまで何もやったことのない人間なんだよ」

どもり癖のあったジョージ6世は公の式典などで挨拶したり、放送局のマイクロフォンを前にして話をしたりするが大の苦手であった。しかし彼はたゆまぬ努力と勇気をもってこの言語障害の克服に取り組み、やがてその難事を成し遂げて広く国民に敬愛される国王となっていった。国民の信頼を勝ち取ったジョージ6世はそれ以降類なき熱意をもって公務に献身し、家庭的にもたいへん恵まれた日々を送ったが、そんな国王を陰で大きく支えたのはほかならぬその妻、エリザベス王妃であった。

のちにエリザベス皇太后となりクイーンズ・マザーの愛称で国民に親しまれるようになったエリザベス王妃は、昔のスコットランド王族の子孫ではあったが、ジョージ6世と結婚した当時にあっては、彼女の実家はもう貴族の称号を有してはいなかった。その点からすると、ジョージ6世は、ジョージ3世の治世以降において、貴族でない家系出身の女性と結婚したはじめての王子であった。旧名エリザベス・ボウズライアンという1900年生まれのエリザベス王妃は、天性のものともいうべき寛大な精神と強靭な意志力をそなえ、しかもきわめて庶民的な心と豊かな感性をもつ大人物であった。第2次世界大戦前から大戦中にかけての頃に、あの独裁者ヒットラーでさえもが、「欧州で最も危険な女」と恐れ評していたとも伝えられるその存在感は、想像以上に大きなのもののようであった。やがて「クイーンズ・マザー」いう愛称で呼ばれるようになったエリザベス王妃を、のちに石田自身も直接取材する機会に恵まれることになるのだが、その人柄には唯々惚れぼれとするばかりだった。

第2次世界大戦中、ドイツは爆撃機のほか、ロボット爆弾や爆弾を装着したV1号ロケットなどによってロンドンをはじめとするイギリスの主要都市に猛爆撃をくわえた。開戦後間もない1940年9月には多数の爆弾がバッキンガム宮殿にも投下され、国王夫妻が危険にさらされるという事態も起った。側近らは国王夫妻にロンドンを離れ安全な場所に移るようにと進言したが、夫妻は「国民が皆危険にさらされているのにその君主である自分たちが逃げ出すわけにはいかない」としてその申し出を断固として拒否した。そして、必要とあれば最後まで戦うと宣言し、ドイツ軍のイギリス侵攻も危惧されるなかで、ピストルを手にバッキンガム宮殿に留まりつづけた。

ジョージ6世は戦時中に自ら最前線の視察にも出向くとともに、爆撃をうけ甚大な被害にさらされた都市を次々に訪問し、その市民をはじめとする多くの国民を励ましもした。確固たる信念をもって反ナチス、反独に徹した夫妻は幾度となくラジオ放送にも登場し、前線の兵士や反独パルチザン勢力に激励のメッセージを送ったりもした。とくにエリザベス王妃の激励の声は、命懸けで戦う多くの兵士や地下抵抗勢力を大きく力づけもしたのだった。ともかくも、第2次世界大戦という不幸な出来事を通じて英王室とイギリス国民との関係はかつてなかったほどに緊密なものとなっていった。さらにまたジョージ6世は労働党政権下での社会的経済的大変動の時代において、イギリス社会を戦時体制から平和時の安定した統治体制へと移行させていくうえで大きな役割を果しもした。

前年の1951年にジョージ6世は肺癌が悪化してしまったため左肺を切除摘出し、その後一時的に小康を保っていた。1952年1月31日朝、国王夫妻は長女エリザベスとエディンバラ公とが東アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどの訪問視察に旅立つのをロンドンのヒスロー空港で見送った。その5日後の2月5日にはジョージ6世はサンドリンガム離宮で終日狩猟を楽しみ、その健康状態は良好そのもののように思われた。しかし、その翌日未明、国王は冠動脈血栓症によって突然にその生涯を終えたのだった。

英国民に深い悲しみをもたらしながら他界したジョージ6世の国葬をおこなうに先だって、ロンドン市内では様々な準備がとりおこなわれた。石田はそんな葬儀の準備の模様などを取材しては「ロンドン今日この頃」の番組の中で興味深く紹介した。そのなかで興味深かった話のひとつは葬儀用の馬車にまるわるエピソードだった。

大葬も間近に迫ったある日のこと、万全を期すために葬送の行列が進む予定の道順にそって葬儀用の馬車の試走がおこなわれた。ところが、ある門に差しかかったところ、馬車の上端部が門の横梁に支えて通り抜けることができなくなってしまったのだった。以前におこなわれた国王の葬儀の際などには同じ馬車がなんなく通り抜けてきたところだっただけに、しばらくはその原因がわからず関係者一同はすっかり困惑してしまった。どうやら、前国王の葬儀以来長い年月が経つうちになんらかの理由でその門全体が地中に沈み込んでしまったものらしかった。急遽、馬車と門との高さの調整がおこなわれ事無きを得たのだったが、そんなことが起るなどとは夢にも想っていなかっただけに、試走をしてよかったと責任者らは胸をなでおろす有様だった。

荘厳な雰囲気の漂うなかで催されたジョージ6世の大葬の模様をロンドンで中継したのは渡英してきたばかりの岩間達雄だった。英国政府諸官庁の立ち並ぶホワイト・ホールの仮設スタンドにおいて、若くて声に張りのある岩間はすこしも臆することなく堂々とマイクを握り、そのしめやかな世紀の大礼の中継にあたった。葬儀の列は午前9時半にウエストミンスター・ホールを出発、多くの国民の見守るロンドンの市中を練り進んだあと、パディントンの駅から列車でウンザーへと向かい、ウンザー城での葬送の儀は午後3時頃に終了した。イギリスではこの当時既にテレビジョン放送がおこなわれるようになっていたため、留守役の神谷とクラーク夫人とは個人的にお金を出し合って十二インチのテレビを買い、その葬儀の様子を見守った。

いっぽう、この日の石田達夫の仕事はウインザー城に出向いて同城での柩の迎え入れに立会い、その模様を実況録音して翌日の放送にそなえることだった。彼は当日午前九時までにBBCの各国語部のアナウンサーらとともにウンザー城入りすることになっていた。彼は朝早く目覚めた彼は、万一遅刻でもすることがあったらたいへんだと、前日用意しておいた黒の喪服、黒のネクタイ、黒のオーバコートを大急ぎで着込み、そそくさと家を出た。ところが外はまだ真っ暗で身を切るような冷たい夜風が吹きわたっていた。そんなに早く家を出たのは、運の悪いことに、たまたま時計が故障していて正確な時刻が確認できないからだった。地下鉄の駅で時計を見るとまだ5時過ぎで、予定していた時刻よりもまだ2時間ほど早かった。いったん自宅に戻るのも面倒なので、時間つぶしにピカデリーサーカスからハイドパーク周辺をすこしばかり歩いてみることにした。

驚いたことには、まだ夜も明けきらない寒空のもとだというのに、大葬の列が通過する大通りの沿道には既に何万もの数の人々が溢れていた。なかには白髪の老婆が毛布にくるまって歩道上で震えている姿なども見かけられた。霧が薄っすらとかかり、あたりを包む寒気はピリピリと肌を刺すほどの厳しさだった。石田はそんな人混みの中を掻き分けならがらハイドパークの駅まで歩き、そこから地下鉄に乗った。そして、英国歴代国王の住むウンザー城で知られる古い城下町ウンザーへと向かい、午前九時には由緒あるその古城に到着した。

石田らBBC各国語部のアナウンサーが国王の柩の到着を待つ間、ロンドンではウエストミンスター・ホールを出発した葬列が定められた市中のコースをめぐり、パディントン駅へと向かっていた。ハイドパークでは56発の礼砲が打ち鳴らされた。やがてジョージ6世の遺骸をおさめた柩は伝統に従い砲車に載せられてパディントン駅に到着した。天井全体がガラス張りになっているパディントン駅構内の柱はすべて喪色の紫の布で覆い尽くされ、国王の柩を載せる列車の待機するプラットフォームとそこへ向かう通路には赤い絨毯が敷き詰められていた。

柩を載せた砲車が列車の横に止まると、そのあとに続いていた馬車もおもむろに静止し、その扉が開いた。そして、戴冠式こそまだであったが既に新国王となったエリザベス女王、エリザベス皇太后、マーガレット王女、プリンセス・ロイヤルの4人がホームに降り立った。すると、スコット親衛隊の兵士らが砲車から柩を静かに持ち上げ、プラットフォームを横切って列車のほうへと進んで行った。砲車から柩が持ち上げられるとき、海軍のボースン達が一斉にピーッと笛を吹き鳴らしたが、それはジョージ6世が海軍の提督だからであった。こうして列車に移された柩はウンザーへと運ばれていった。

ロンドンからウンザーへと運ばれてきた柩は、厳かな雰囲気のもと、同行のエリザベス女王、エリザベス皇太后以下の王室一族の見守るなかであらためて儀礼車に積み替えられ、しずしずとウンザー城へ帰還した。もちろん、ウンザーの町でも多くの国民が柩の運ばれる沿道に立ち並び、心から国王の冥福を祈りながら最後の別れを惜しんだのだった。

ウンザー城には数知れぬほど多くの美しい花輪や花束が飾られ、その光景を一目見ながら国王の霊に最後のお別れをしようとする人々による長蛇の列が4マイルから5マイルも続く有様だった。古式にのっとった荘厳な儀礼手順にしたがって国王の柩がしかるべき場所に安置されるまでの様子や、それを取り巻く人々の姿や一連の動きを克明に伝えようと、石田は声のかぎりを尽し工夫のかぎりを尽して実況録音に専心した。おかげで、そのあとで録音放送された「ロンドン今日この頃――ジョージ6世の大葬」は大好評で、BBC本語放送を聴く日本の人々にも深い感銘をもたらした。

国民に開かれた王室となって以来、イギリス王室は「君臨すれども統治せず」という理念にとことん徹してはきた。だが、この国の君主たちは社会の持つべき基本的な価値観についてはけっして寡黙などではなく、積極的な発言を繰り返しもしてきた。ジョージ6世とその妻のエリザベス王妃はそんな歴代イギリス国王夫妻の中にあっても、異色を放つ存在であった。日本人の石田にすればいささか意外なことでもあったが、ジョージ6世の逝去にともなう厳粛な葬儀に際しても、一般国民がこぞって英国旗を掲げるようなことはなかったし、喪に服すべく国民が沈黙を強いられるようなことも皆無だった。国王の逝去を心から悲しむ民衆が葬列の通る沿道に溢れ返るいっぽうで、パブなどではいつもと変わりなく、厳しい批判を含めた王室がらみの議論が繰り広げられもしていた。

ただ、そうだからといって英国民に熱烈な愛国心が欠落しているというわけではなかった。個の自立を伝統的に重んじる英国社会の価値観に立てば、そんなことはごく当たり前のことにすぎないというわけであった。王室のありようとそれに対する国民のありかたはその国の民主主義の成熟度をなによりもよく映し物語っている――つくづく石田はそんな思いにかられるのでもあった。もちろん、英王室と英国民との関係がそのように成熟をみせるようになるまでには、長いながい改革の過程と血塗られた闘争の歴史が存在していたのではあった。

RSS

RSS