石田が日本近海郵船所属の貨物船の船員となった昭和十二年(一九三七年)は、世界をゆるがす大激動の発端となった盧溝橋事件が勃発した年でもあった。同年七月七日夜、北京郊外における日本軍の夜間演習のあとに起こったこの事件を契機にして、日中両国は本格的な戦争状態へと突入した。

この夜の演習終了時に突然闇の中で数発の銃声が響き渡った。その直後、たまたま一名の日本軍兵士が所在不明になったため、ただちに主力部隊が出動する騒ぎとなった。所在不明となっていた兵士は、実際にはトイレに入っていただけで二十分後には無事発見されたのであるが、それをまたとない契機と睨んだ日本軍は翌日未明には中国軍を攻撃し、盧溝橋の架る河の左岸を制圧した。

七月九日には日中間でいったん和解協定が成立したが、日本政府と陸軍は表向きには不拡大方針を掲げながらも、そのいっぽうでは、関東軍ならびに国内三個師団を現地へ派兵すると表明した。そのような日本軍部の動向を知った中国側の反日感情は日増しに高まり、ついには蒋介石や中国共産党も抗日戦を叫ぶようになっていった。日本軍はこれを中国侵攻の絶好の機会と判断し、七月二十八日には中国軍に対して総攻撃を開始した。

日本陸軍内部の強硬派主導の謀略に基づく意図的な開戦というのが一連の事態の真相で、その後八年にわたり凄惨な日中戦争が繰り広げられることになったのだが、当時の国際世論の手前もあって、日本政府や軍部は「戦争」とはいわず「事変」という表現を用いつづけた。だが、日露戦争以来、戦時のみに設けられることになっていた大本営が「事変」においても設置できるように法的な改革がおこなわれ、この年の十一月二十八日には悪名高き「大本営」が宮中に設置されるにいたった。

石田が日本近海郵船の船員となったのはこの年の始めだったので、まだ日中事変は勃発してはいなかったが、内外の世相の不穏な動きを鋭く感じとっていた彼は、船に乗って広い洋上に身を浮かべ、その息苦しさから解放されることを心から願うようになっていた。

その年が明けてまもなくのこと、石田は横浜港で日本近海郵船所属の僚船に同乗し、自分の乗る船の待つ小樽港へと向っていた。冬の海はひどく荒れており、船は絶間なく激しいローリングとピッチングを繰り返した。船内特有のむっとするような異臭の洗礼もひどく彼を苦しめた。船が東京湾を出て外洋に入ると、まるでそれが通過儀礼でもあるかのごとくに、激しい吐き気と頭痛とに襲われ、幾度となくその対応に窮する羽目になった。

だがそういった悲惨な状態にもかかわらず、石田は後悔の念などひとかけらもいだいてはいなかった。一時的なその苦しみを克服することができさえすれば、幼い頃から密かに憧れてきた海の向こうの未知なる世界へと間違いなく足を踏み入れることができるからだった。ひどい船酔いにのたうちまわりながらも、その胸の奥底にはほのかに輝く希望の光が灯りはじめていた。一見コワモテな感じのする海の男たちが、実は人一倍心優しく、信頼に値する存在であるとわかったことなどもすくなからず彼の心の支えとなった。

さんざん船酔いに苦しんだ石田がなんとか船外の様子を眺めてみようかという気になったのは、横浜港を離岸した翌々日のことであった。船はちょうど津軽海峡へとさしかかろうとしているところだった。津軽海峡を東から西へと向かう船上には、激しい吹雪が、冷たい荒潮の飛沫とまじりあいながらこれでもかといわんばかりに叩きつけていた。それはあたかも波瀾に満ちた石田の前途を象徴でもするかのような光景であったが、その時の彼にはなぜかそのことが心地よくさえ感じられもした。いま一度人生を出なおすためにあらためて禊(みそぎ)をうけているような気分だった。

まだ足取りこそおぼつかなかったが、それでも船の揺れにいくらかは慣れてきた石田を船長は特別にブリッジに招き入れてくれた。前方から吹きつける無数の雪片と次々に寄せ来る大浪を船体ごと叩きつけるようにして切り分け進む船の有様は、どこか狂気じみてもおり、それでいてまた勇壮そのものでもあった。船長は操舵輪を航海士に任せると、彼に向かって鄭重な口調で話しかけてきた。制服に身を固めた船長の身振舞いには、「海の紳士」という言葉に恥じないだけの威厳と気品とが溢れていた。

「どうですか、はじめて乗る貨物船は?」

「ええ、鹿島灘から三陸沖にかけてのあたりを通過しているときにはひどい吐き気と頭痛に襲われまして、どうにもなりませんでした。そんな状態が永遠につづくのではないかって思ったりもしまして……」

「ははははは……、そりゃまあ無理もないですね。いきなりこの冬の荒海の航行というわけですからね」

「でも、船室でさんざんのたうちまわっていたら、不思議なもので幾分楽にはなってきたんですよ。もちろん、まだ頭は痛いし、身体の調子もいまひとつで、とても食事などうけつける状態ではありませんけれど……」

「台湾航路の貨物船に乗るらしいですね。まあ、それだったら、二、三週間もすれば身体も慣れてきますよ。それに、こんな時化模様の日ばかりじゃないですからね。海が凪いでいて、すばらしい朝日や夕日、あるいは素敵な星空などが見られることだってありますからね」

ひどい揺れのなかでも床面にぴたりと足が吸いついた感じで、さりげなくバランスをとりながら前方を睨む船長の姿に、石田は不思議な感動を覚えさえした。

「こんな視界不良のなかでよく操船ができますねえ?」

「そりゃまあ、長年の経験といいますか……、それに、海図をもとにした専門的な位置確認の方法もいろいろとありましてね。また、吹雪で視界不良とはいっても、一瞬ですが、時々、本州や北海道の陸地の影が見えたりもしますから、それによってもおおよその位置はつかめます。夜間航行だっていつものことですからね」

「暗夜航路っていうわけですか。そういわれてみますと、昨夜だって夜間の航海でしたものね」

ブリッジ内の作業デスクには詳細な書き込みのある大きな海図が一枚広げられていた。船長はさりげなくそのほうに視線を落としながら言った。

「なにごとも経験ですからね。奇妙なもので、ある種の勘っていいますか、そういったようなものが身についてくるんですね」

相変わらず船長の言葉は鄭重そのもので、若い石田はそのぶんかえって身の引き締まる思いだった。その言葉の一つひとつには命がけで海に生きる者ならではの気概のようなものが感じられてならなかった。

突然、大きなローリングとピッチングの複合攻撃に襲われた石田は、おもわずブリッジの壁面によろけかかった。しかし、船長や航海士はすぐに姿勢を立て直し、なにごともなかったかのように操船を続けていた。それを目にした彼の胸中には畏敬の念さえも湧いてくるありさまだった。生来鼻っ柱の強いその身にしてみれば、なんとも珍しいことではあっが、それは、海という悠久の存在がそれとなく石田にかけた魔術のなせるわざだったのかもしれない。

「いま下北半島の大間崎沖を通過しました。大間崎は本州最北端にあたる岬ですね。それと、もうすこし視界がよいときなら、ほどなく右手に函館山が望めるはずなんですが……。でも、この様子だとちょっと無理かもしれませんね」

「どこのあたりなのかはわかりませんが、時々右手に北海道のものらしい山々の白い影が霞んで見えてはいましたよね」

「そうそう、エイの尾ビレの右側にあたる部分ですね」

「はあ……?」

「ああ、北海道のかたちって、どことなく魚のエイに似ているでしょう。その尻尾の右ヒレにあたるところっていう意味ですよ。亀田半島といいますけどね」

船長はそう言いながら海図のほうに近づくとその一端を指さした。

「なるほどそういうことですか……」

そう応えながらあらためて北海道のかたちを確認する石田の胸に、突然、不思議な感動が込み上げてきた。これまでただ遠く漠然とした存在にすぎなかった北海道が目の前にあって、ほどなく自分はその地の要港小樽に初の一歩を刻むことになる、しかも、その地を起点にした船旅の前途には、日本海、東シナ海をはるばる越えたところにある広大な大陸が待ってもいる――船酔いの辛さも忘れ、しばし彼はそんな思いにひたっていた。山下公園での行き倒れの一件を境にして、おのれの人生航路を吹き抜ける風向きが大きく変わってきたらしいのはどうやら確かなことのようだった。

やがて船は津軽半島の突端、竜飛岬の沖合いを通過して日本海へと入った。大陸から日本海を越えて吹き寄せる北西の季節風に煽られて、海面は大きく波立ち、小山のようにうねっていた。なぜか船が日本海を沖合いに向かって進むにつれ雪は小降りになってきて、そのぶん視界がひらけてきた。沖合いの暗い水面一帯からは大量の水蒸気が絶間なく立ち昇り、それらが重く低く垂れ込めた黒雲の中へと次々に吸い込まれていくところだった。船がうねりの頂点に達するごとに、石田はその重々しい光景に憑かれたように見入っていた。

黒と灰色だけの寒々とした世界であるにもかかわらず、そこに広がる海と空には何物かを新たに生み出すエネルギーが無尽蔵に秘め蓄えられているように思われてならなかった。暗い海面からさらに暗い上空へと向かって激しく立ち昇る水蒸気は、その途方もない創造のエネルギーを象徴しているようにも感じられた。黒と灰色の織りなすモノトーンの世界こそが生命の躍動する色彩豊かな世界の隠れた演出者であることを石田はあらためて実感していた。そして、おのれの今後の人生においては、ある種の確信と意志を抱きながら、けっして臆することなくモノトーンの世界に踏み込んでいこうとひそかに決意した。

モノトーンの世界に正面きって身を投じることがなければ、その向こうに広がる色彩豊かな実りの世界へと飛躍するなどもともと不可能なことである。「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という昔ながらの教訓が、それまでになく新鮮なものとなって石田の脳裏に浮かび上がってもきた。彼の人生全体からすれば、まだ薄皮がほんの一皮むけた程度にすぎなかったのかもしれないが、ささやかな脱皮をまたひとつ経験したことだけは確かだった。

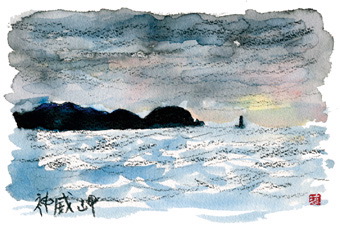

そのあと石田は船室にもどって乗組員用ベッドですこし眠った。再び目が覚めたときには、船はどこかの半島の先端にあたるらしい岬をまわろうとしているところだった。こころなしか、船の揺れは小さくなった感じだった。断崖に取り巻かれたその岬の背稜一帯は純白の雪に覆われていて、岬の先端のすこし沖合いの海中からは、黒々とした巨岩がひとつ天に向かって屹立(きつりつ)していた。鋭く切り立つその岩の頂き付近は氷雪に覆われており、みるからに神々しい感じだった。

その光景にみとれている石田に、甲板員のひとりが、「あれが積丹半島の神威岬(かむいみさき)、そしてあの大きな岩が神威岩ですよ」と教えてくれた。彼にすれば、一度か二度その名をどこかで聞いたくらいの知識しかなかったが、初めて目にする神威岩の偉容はなんとも感動的なものであった。長年の嵐雪(らんせつ)や風浪による侵食に耐え、毅然(きぜん)として海中に聳えるその奇岩の孤高な姿は、無言のうちに人間のあるべき理想の姿を暗示しているかのようにも思われた。小樽入港が間もないことを告げるこの天然の海標を石田は以降何度も目にすることになったのだが、その時眺めた神威岩の荘厳な光景はとりわけ心に残るものではあった。

日本有数の商港小樽は、初めての船旅になにかと戸惑いの多かった若い石田を温かく迎え入れてくれた。小樽港の岸壁に横づけになった貨物船のタラップを降り、北の大地に初めての足跡をしるす彼の感慨はひとしおだった。肌を刺す寒気には一瞬さすがにたじろぎもしたが、胸の奥に灯る一条の希望の光がその寒気から彼の身体を守ってくれた。

運河沿いに立ち並ぶ石造りや煉瓦造りの巨大な倉庫群の周辺は、真冬の季節であるにもかかわらずそれなりの活況を呈していた。折から国内外が大不況に陥っていた時代でもあったので、小樽港のすくなからぬ賑いぶりはいささか意外でもあった。港湾近くの日本近海郵船の出張所で関係者と挨拶を交わし必要な事務手続きを済ませたあと、石田はゆるやかな上り坂の道をたどって繁華街のある小樽駅方面へと歩いていった。満足な防寒コートも防寒靴も持ち合わせない身には、積雪で凍りついた路面を吹き抜ける夕風はひどく冷たくも感じられた。歩きなれない夕暮れの雪の坂道は想像以上につるつると滑って何度も転倒しそうになった。だが、それにもかかわらず、彼の心はたとえようのない不思議な解放感に溢れていた。そして、そんな彼を、海の男たちのたむろする酒場の灯はこのうえなく優しく温かく迎え入れてくれたのだった。

RSS

RSS