石田が乗船することになったのは「氷川丸」という三千トンの貨物船だった。氷川丸というと、かつて米国航路に就航していた日本郵船所属の客船で、現在は横浜港岸壁に繋留され観光スポットのひとつになっている「氷川丸」のことを思い浮かべる人もあろうが、もちろんそれとは別の船である。この氷川丸という貨物船は、当初、小樽―基隆(キールン)、あるいは小樽―高雄(カオシュン)間を結ぶ航路に就航していた。北海道と当時日本の支配化にあった台湾とを直接に繋ぎ、両地域間の物資の運搬にあたるのがその主要な役割だった。

石田はこの貨物船にタリーマンとして乗り組んだ。タリー(tally)とは船荷証券、すなわち、発送貨物の届け先、発送人、内容、重量、特記事項などを記載した書類のことであるが、通常の荷札などもふくめてみなタリーと呼ばれている。そして、タリーマン(tally-man)とはそれら船荷証券をもとに積荷の内容や重量その他の詳細を検閲管理する係員のことをいう。船の運行に直接関わる仕事ではないために、一定の書類管理能力や計算力、語学力などがあれば、操船関連技術の資格を持たない者であってもその任務に就くことは可能であった。

氷川丸が出航するまでのあいだ、タリーマンとしての基本的な仕事内容を学んだりチェックしたりしながら、石田は出航の日を待っていた。タリーマンの仕事が多忙なのは母港や寄港地での貨物の積み下ろしの際だけで、航行中はそれほど忙しいというわけでもなかった。したがって、必要とあれば、目的地へと向かう間にまだ不十分な業務関係の知識などを学び補うこともできたので、その点についての不安はあまりなかった。

氷川丸が小樽を出港したのは、一月中旬の早朝のことだった。寒さは相変わらず厳しかったが、冬の日本海にしてはわりあい波の穏やかな日のことであった。港を出た船は積丹半島を左手に見て進み、半島突端の積丹岬や神威岬をまわり終えると、一路南へと向かって大きく舵をきった。氷川丸船員としての初航海をまるで励まし祝福でもしてくれているかのような神威岩のたたずまいが、石田にはなんとも印象的に思われた。

横浜から小樽へと向かう過日の初航海のときと違って視界は思いのほか良好で、船の揺れもずっとすくなかった。南下する船の左手遠くには白雪を戴いて輝くいくつかの峰々の姿が望まれた。どうやらそれらはニセコ連峰の山影のようだった。はるか沖合いの海上から目にする北の大地の白い山並みにすくなからぬ感動を覚えながら、この新たな人生航路への旅立ちにいたるまでのいきさつを、石田はあらためて不思議なおもいで顧みていた。

もちろん、彼には、目に飛び込んでくるものの何もかもが珍しくもあり興味深くもあった。だから、好奇心に誘われるままに船内をあちこち移動しては、いろいろなものを覗いたり触ったりしてまわった。ところが、船が奥尻島の近くを通り抜け、津軽海峡の西側沖合いへと差しかかる頃になると、船の揺れが急に大きくなってきた。先日の航海のときほどではなかったが、新米船員の身にはやはりこたえた。たちまち吐き気を催した彼は、青ざめた顔でトイレへと飛び込んだ。船酔いの洗礼をまがりなりにも受け流すことができるようになるまでにはまだ時間がかかりそうだったし、ましてや、揺籃(ゆりかご)の中の赤子のようにピッチングやローリングを笑顔で楽しめるようになるまでには、さらなる訓練と経験とが必要なようだった。

船長や甲板長の配慮もあって、身体が船に慣れるまでは自分のペースで自由に行動しても構わないということになっていた。だから、石田はトイレを出たあと、いったん乗員室の自分のベッドに潜り込んで横になり、ひたすら酔いがおさまるのを待った。そして、再び気分が安定するとベッドから起き上がって事務室に戻り、なにげなく書類をめくってみたり、船窓越しに外の光景を眺めてみたりした。一刻でもはやく船内での生活に慣れようと彼は彼なりに必死であった。容易にはめげないチャレンジ精神こそが彼の持ち前でもあった。のちにみるようなその並外れた環境適応能力は、ひとつには生来の資質もあったのだろうが、それ以上に、そのような不屈の意志によって積み重ねられた数々の経験に負うところが大きかったに違いない。

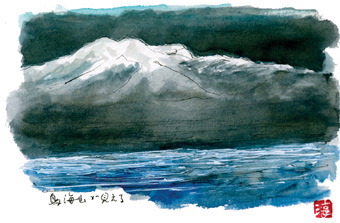

繰り返し襲ってくる船酔いと戦いながら、気をまぎらわすかのように船窓から外の光景を眺めやっていると、ひときわ大きく美しい山影が突然視界に飛び込んできた。まるで海面から直接聳え立っているかのようにして見えるその山は、広大な山麓から山頂までがすっぽりと純白の積雪に覆われており、なんとも神々しいばかりのたたずまいだった。幸いなことに風浪はかなりおさまってきていたので、彼は船室を出ると、北西の季節風の風下側にあたる左舷のなかほどに立ってその光景を食い入るように見つめつづけた。

なんという山なのかよくわからなかったのでそばを通りかかった甲板員にその名をたずねてみると、「あれは鳥海山ですよ。昔から船乗りたちの間では航海の目印として知られる山だったみたいですね」と教えてくれた。あれが有名な鳥海山なのかと思いながら、石田はあらためてそのはるかな山容を仰ぎやった。まだ船舶技術が現代のように発達していない時代、船乗りたちは海上から目視できる各地の特徴的な山々の影を位置や方向確認の目印として用いてきた。北前船全盛の時代などに、この鳥海山が最上川河口の要港酒田へと向かう舟人たちの目印になっていたことは、地理か歴史の時間に教わって知っていた。

しかし、それまでの彼にとって、そのような知識は実感の伴わぬ「単なる知識」にすぎなかった。いにしえの舟人たちとおなじように、海上から鳥海の山影を目にすることができたいまになってはじめて、かつてこの山がもっていた重要な役割や、それが海の男たちに与えたであろう安堵感の深さを身をもって感じ取ることができた。彼の乗る氷川丸は三千トンもあったが、北前船時代やさらにそれ以前の時代の和船が小さくてその性能も航海技術も貧弱であったことを思うと、日本海の荒波に文字通り命を賭けた昔日(せきじつ)の舟人たちの気概というものがつくづくと偲ばれもした。

二日半ほどをかけて日本海を航行し終えた氷川丸は、対馬海峡を通過し、五島列島の西沖合いを経て東シナ海に入った。幾分かは身体が海に慣れてきた感じではあったが、まだ本調子というにはほど遠かった。そもそも、船上生活における本調子とはどのようなものであるのかが新米船員の身にはまだとんとつかめてはいなかった。

大陸からの季節風の吹く真冬のことだったから、東シナ海もまた新米クルーの石田を優しく迎え入れてはくれなかった。先輩船員らの話からすると大時化(おおしけ)というほどのことではないらしかったが、彼にしてみれば、初めて目にする東シナ海の風浪の有様は大時化のそれとなんら変りのないものだった。

相変わらず不規則な上下動をつづける船上にあって、彼は、氷川丸での就労がきまったあとにちょとだけ読みかじった船舶史の記述を思いおこしたりもした。奈良時代から平安時代にかけ十数次にわたって大陸に派遣された遣唐使船団は、この東シナ海の荒波をこえて大陸との間を往復した。当時の遣唐使船は、気密甲板をもたず風浪に対してもきわめて安定の悪い平底の小型木造帆船だった。しかも、風まかせの航海を余儀なくされていた関係で、北西の季節風の吹き荒れる晩秋から真冬の時期にかけて復路をたどるのが普通であった。

遣唐使団員の生存帰還者が全体の四分の一ほどにすぎなかったのは、とくに復路における遭難率がきわめて高かったためだと言われているが、この冬の東シナ海の荒れようをまのあたりにして、彼は、そんな危険をおかしてまで渡唐し、唐代の文化の真髄を持ち帰った当時の人々の執念と決意のほどに心底感嘆を覚えざるをえなかった。

東シナ海を南南西に縦断し台湾のほぼ北端に位置する基隆(キールン)に入港するまでには、東シナ海に入ってからさらに二、三日ほどを要した。はじめはなかなか胃が受けつけてくれなかった食事も基隆が近づく頃にはそれなりには取れるようになっていった。小樽を出港した当初は食事のメニューになどまるで関心がなかったが、あらためてテーブルを前にしてみると船の食事は思いのほか豪華だった。北海道産の新鮮な魚貝類はいうまでもなく、肉類や野菜類もそれなりに供されており、大不況下における庶民の食卓の有様からすればそれは贅沢このうえないもののようにも思われた。空腹と疲労のあまり山下公園で行き倒れになったときのことを考えると、雲泥の差と言うべきだった。

船は琉球列島のはるか西方海上をひらすら南下しつづけた。あと一日足らずで基隆に到着するという頃になると、冬の海上であるにもかかわらず、ずいぶんと気温が上がり、海上もすっかり穏やかになってきた。長袖シャツ一枚でも平気なほどで、厳冬期の小樽の凍てつくような寒さがいまはうそのようだった。気温の上昇を肌で感じとるにつけ、確かに自分が母国を離れ、遠い南の異郷の地へと近づきつつあることをあらためて実感したりもした。ふと思い立って目指す基隆の位置を地図上で確認してみると、ほぼ北緯二十五度線の上にあることが判明した。北回帰線の一度半ほど北にあたる地点だから、太陽の日周軌道が南回帰線寄りに移動している時期とはいえ、基隆港が近づくのにつれて気温が上がってくるのも当然のことだった。

台北の東北東三十キロほどのところにある基隆は天然の良港に恵まれているため、当時から台湾随一の交易基地になっていた。北海道産の諸物資を満載した氷川丸は、風浪との格闘に疲れた船体をしばしのあいだ休め癒しでもするかのように基隆港に着岸した。三方を山々に囲まれた深い入江の奥に位置する基隆港は、折からの小雨に煙って全体的に霞んでみえた。基隆というところが年間を通じてほとんど雨模様の天候ばかりの土地柄だということを、そのとき石田はまだ知らなかった。

基隆港に着いた彼を待っていたのはタリーマンとしての海外での初仕事だった。起重機で次々に船倉から下ろされる貨物の荷札を船荷証券の原本と照合確認し、不備のないように細心の注意を払いながら積荷の陸揚げを差配した。その作業が終わると、今度は逆に台湾から小樽へと運ぶ貨物の船積みが待っていた。まだ不慣れの点も多かったのでいくつかの小さな不手際はあったけれども、最終的にはすべての業務をうまく処理することができた。新米タリーマンとしては上々の仕事だといってよかった。

大量の貨物の積み下ろしや燃料その他の補給のために何日かを要したので、石田は仕事の合間を縫って基隆の街並みを散策した。当時の台湾が日本の支配化にあったとはいえ、目にするものはなにもかもが異国情緒にあふれていて、彼の好奇心をいやがうえにも煽り立てた。連日雨が降りつづいているのが気になりはしたが、ここはもう日本本土ではないという思いからくる解放感と大きな心のときめきは、その陰鬱さをおぎなってなおあまりあるものだった。

RSS

RSS