イギリスでの生活にすっかり慣れたこともあって石田の仕事は順調だった。午前9時に出社して日本語放送の始まる午前11時前までに放送原稿の翻訳を完了し、自分のアナウンス担当日には直ちにブッシュハウスの放送スタジオに入り、そして30分の番組が終了すると、あとは自由に取材に出かけるという日々が続いた。彼が取材構成のいっさいを任され、毎週土曜日に自らが放送をも手がける特別番組「ロンドン今日此の頃」は、レゲット部長の期待通りに日本でも大きな評判を呼ぶようになった。そしてほどなく人気番組として定着した。

渡英してまる2年がたった4月下旬のある日のこと、番組の取材がもとになって知り合いすっかり意気投合、それ以来とても懇意にしていたある雑誌の編集長から、突然に石田はちょっとしたイベントへの誘いを受けた。当時イギリスには「The New Statesman and Nation」という知識人向けの高級誌があった。絵も写真もいっさい掲載されていない文字だけの雑誌で、しかも、その文章も難解な専門用語の羅列するおよそ庶民には無縁のしろものなのだったが、なんと彼はそのハイ・ブロウな雑誌の編集長を務めていた。

「この週末石田君は暇あるかい?、ちょっとした催し物があるんだけどね」

「あるにはあるんですが、いったい何が?」

「イングランドの北部にある小さな村で面白い裁判がおこなわれるんだけど、僕と一緒にその村へ行かない?」

「裁判ですか……、裁判っていうしろものは僕にはどうも……」

「性分が合わないって言いたいんだろう?」

いまひとつ気乗りしなさそうな石田の様子を見て相手は一瞬ニヤリと笑った。イギリス人が敢えてそんなふうな笑みを浮かべる時には、その裏に「まあ、いまに見てろよ!、必ず引っ張り出してみせるからなっ!」といったような強い思いが隠されているのが普通だった。彼は石田の気をさりげなく惹きでもするような口調で一言短く付け足した。

「実をいうと僕がその裁判長を務めるんだけどな……」

「なんでそれを先にいってくれないんですか……。あなたが裁判長を務めるんでしたら、その裁判が少々退屈なものだろうとなんだろうと喜んで同伴しますよ」

裁判官でもなんでもない相手が急にそんなことを言いだすからには、それなりの意図があるに違いないと察知した石田はそう応じた。

「それとね、ついでにその村にある私の別荘に君を是非招待したいとおもってね」

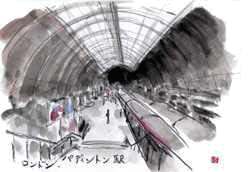

その時点で話はきまった。通常なら土曜日の午前中には「ロンドン今日この頃」の番組を担当しなければならないことになっていたが、たまたまその週の土曜日は休めることになっていたので、石田は早朝パディントン駅で編集長夫妻と合流し、一番電車でその村へと向かって出発した。何時間か列車に揺られて着いたのは、みるからに牧歌的な雰囲気の漂う美しく静かな村で、裁判沙汰などとはおよそ縁の無さそうなところであった。

問題の裁判なるものはその村のカントリー・クラブの大ホールで当日の午後におこなわれた。カントリー・クラブというと日本人はすぐにゴルフ場を連想してしまいがちだし、なかにはゴルフ場と同義語だとおもっている者さえすくなくない有様だが、もともとそれはイギリス国内各地の町や村の公的な集会所とそれに付随する諸施設を表す言葉であった。カントリー・クラブには、その地方の住民が休日などに集まり各種コンサートやダンスパーティ、演劇会などを楽しむことのできる大小のホールや、様々なスポーツ施設、宿泊所や食堂などが完備していて、住民相互の交流を深める役割を果たすほか、他地域からの来訪者を歓待することもできるようになっていた。もちろんゴルフ場もあったが、それはカントリー・クラブを構成する諸施設の一環にすぎなかった。

傍聴席の村人たちの前にいかめしい法服姿で登場したのは知人の編集長扮する裁判長、同様に誰かが扮しているらしい3人の検事、さらには3人の弁護士であった。そして、それに続いて、なんと25人もの若い男女の陪審員がそれらしい装いで入場し着席した。ご丁寧なことに、それら25人の陪審員はみな年齢がちょうど25歳で、しかも全員未婚の男女なのだということだった。しかもその裁きの場に被告役として最後に現れたのは、結婚後25年間にわたって幸せな結婚生活を送ってきたという3組の夫婦であった。

その月の25日にあたるこの日に開かれたその裁判の目的は、なんと、25年間も幸せな結婚生活を送ってきたそれら3組の被告夫婦を裁き、そのなかのどの夫婦がもっとも罪が重いか、すなわち、もっとも幸せであったかについて判決を下し、その夫婦に重刑を科すというものであった。要するに、戦前、戦中、戦後のいちばん苦しい時代にのうのうと幸せな生活を謳歌していたなどとは断じて許し難い、それはまさに天下の大罪にほかならないということなのだった。幸福度が高い夫婦ほどに重罪だというわけで、むろん、ユーモアの国イギリスならではの珍裁判なのだった。ことの真意を知った石田は、この国の人々の徹底したユーモア精神にあらためて感服するばかりだった。

それら3組のうちの1組は肉屋夫婦、もう1組は村有の森林管理人夫婦、残りの1組は村に1軒しかない小さなパブの経営者夫婦であった。その幸福裁判は何時間にもわたって延々と続けられた。3人の検事らはそれぞれの担当する夫婦がどれほどに人も羨む幸せそのものの生活を送ってきたかを具体的な事例を挙げつつ告発した。いっぽう、それを受けて立つ弁護人や被告人夫婦らは、なぜ幸せにならざるをえなかったかを必死になって弁明し、世の中にはもっともっと幸せな人間がおり、それに較べると被告らの幸せなど取るに足らない軽犯罪だと主張した。すると、検事側はそれに対して再反論を試みた。それらのなかには意図的に瑣末な事例を誇張した珍妙な反論などもあったりした。

たとえば、肉屋夫婦の罪状告発を担当した検事は、彼らがどんなに幸福であったかをペットの話まで引き合いに出して立証しようと試みた。

「戦中戦後を通してめったに手にはいらなかった配給肉のうちの固くてまずい食に不適な残余部分やカス骨などを自分らの愛犬や愛猫に与え、それらの犬猫を喜ばせかつ幸せにしてやることによって被告自身の心もたいへん幸せになりました。また、それらわずかばかりの余り物や本来なら捨てるべき骨のかけらなどを煮出してスープをつくり、それをうまそうにすすって人一倍幸せな気分にもなりしました。彼ら被告人夫婦らのそのような罪は断じて許し難いものです。そのゆえ本官は、被告人夫婦に厳罰を求めるものであります」

すると、そのあとを受けて立った森林管理人夫婦担当の検事は、ここぞとばかりに、自然環境保護にも携わる彼らの行為を逆手にとってその幸せぶりを裁判長や陪審員らに向かって訴えかけた。

「被告人夫妻は村の共有林の樹々を健全に守り育てるため熱心に枝々の剪定や間伐をおこない、その結果まれに見るような美林となった森林の生み出す新鮮な空気や豊かな自然の恵みを十分すぎるほどに享受しました。しかも、剪定や間伐によって得られた樹木の枝をストーブで燃やしてぬくぬくと暖をとり、至福そのものの冬の日々をすごしました。これらは被告夫妻の犯した幸福罪のほんの一端にすぎません。本官はこの場において彼らのおかした数々の犯罪を徹底的に糾弾し、それに見合う重刑を求めるものであります」

弁護士の反論に再反論すべく立ち上がった3番目の検事はパブの経営者夫妻の告訴担当だったが、彼の論述はなにやら政府の配給政策に対する批判めいた響きや、被告らに対する現実的な羨望の念などが感じられ、いささかその法廷の趣旨を逸脱していつかのようにも思われた。

「被告夫妻はパブという仕事をよいことにして、一般家庭などに比べずっと多くのシーツやタオル類、ソープ類、食品類などの配給を要求し、実際当局もその要求に応じました。いくら接客業だとは申しましても、この時世柄、特別扱いするのはどんなものかと……。生活物資の配分はもっと公平であるべきかと存じます。不平等な生活物資配分によって被告らがたいへん幸福になったことは疑うべくもないことであります」

いささかユーモアの精神に欠けるその検事の告発に対しては、傍聴席の村民の間からすかさず野次やブーイングの嵐が起った。

それはともかく、枝葉末節にいたる事柄をユーモアとウイットとアイロニーを自在に織り交ぜて追及する検事らの訊問、裁判長による審問、それらに対する被告らの釈明や弁護士による被告擁護の弁論は延々と続いた。検事の容赦ない追及のまえに、たまらず、幸せだったことを認めその罪深さを懺悔する被告夫婦もあったりした。すると、すかさず、検事は「あなたがたは、崇高な神の教えに従い、まっとうな人間らしくもっともっと不幸に生きるべきだった。だが、あなたがたはこのうえなく幸福に暮らしてしまった。あなたがたの犯した大罪はもはや償いようがない」などといっそう叱責の言葉を強めた。

それをうけた裁判長が、「あなたがたはこれを契機に改心し、今後はこのうえなく不幸に生きるように努めなさい。あなたがたが心底反省し、以後労を厭わず不幸に生きようとこころがけるならば、村人たちもあなたがたが十分不幸になれるように手を差し延べてくれることでしょう」と被告らを諭す場面もあった。

裁判長、被告、検事、弁護士のなかで裁判が進むにつれてシドロモドロになってしまったのは弁護士たちだった。懸命に被告の弁護をしようとすればするほどに被告らの苦労話や生活上の不幸な出来事を強調せざるをえなかったが、下手をするとそれらに関わる人々のプライバシーにも抵触しかねなかった。だからといって、適当に嘘をつき不幸の数々をでっちあげたりしても、すぐにそれらが嘘だとばれてしまうのは必然だった。小さな村のことだから、被告らがそれまでどんな生活を送り、またどんな苦労を重ねてきたかを誰もが我がことのように熟知していたからである。

それでも、一連の審議が終わりに近づいた頃になって、パブ経営者夫婦の弁護を担当している弁護士からその裁判そのものの意義を根底から覆してしまいかねない絶妙な陳述が飛び出した。彼はおもむろに立ち上がると裁判長や検事に向かってさりげなく問いかけた。

「裁判長や検事諸氏にひとつだけ伺っておきたいことがあります。『貧しい』あるは『貧しい暮らしを送る』ということは『不幸であること』と同義、またそうでなくても、すくなくともそれらは『不幸であること』の必要不可欠な条件であると考えて差し支えありませんでしょうか。その点をご確認願います」

「もちろん、その通りです」

まず裁判長が答えた。

「では検事の方々は如何でしょうか?」

「むろん我々検事としてもその見解に異存はありません。『貧しい』ということが『不幸であること』の主なる原因であることは間違いありません」

代表として立ったひとりの検事がそう確認の言葉を述べ終えると、くだんの弁護士はしてやったりとばかりに笑みを浮かべて裁判長のほうに向き直った。

「裁判長や検事諸氏のこれまでの主張にそうならば、この3組の被告夫婦は人間らしい不幸に見舞われるためにもっと貧しく暮らすべきであったということになります。しかしながら、聖書の中には『汝幸いなるかな貧しきもの』というイエスのたいへん有名な言葉がしるされております。なんと、イエス・キリストの言葉にしたがえば、『貧しい』ということは『幸い』、すなわち『幸福なこと』だということになるのです。ただいま裁判長や検事諸氏にも揃って認めていただきましたように、当世、貧しく暮らすことは不幸であることとほぼ同義であるとのことですが、我らが深く信仰するイエスの教えに基づくと、このうえなく貧しい生活を送るということはすなわち、それだけ幸福であるということにもなるわけであります。もしもそうだと致しますと、これら3組の被告を除く人々は皆幸福であり、したがってこれら被告人よりもずっと罪深いことになってしまいます。この論理的な矛盾を裁判長以下の皆さんは如何お考えになられるのでしょうか?」

会場から大きな笑い声とともに一斉に拍手が湧きあがった。不意を突かれた裁判長や検事らは反論の言葉に窮し、しばし苦笑するばかりだった。だが、それでもなんとかその場を取り繕おうとして、裁判長が苦しまぎれの一言を吐いた。

「イエス・キリストもたまには過ちを犯します」

次の瞬間、会場は大爆笑に包まれた。

聴衆らの爆笑、怒号、嘆息、失笑の数々が渦巻き飛び交うなかで、裁判長、被告、検事、弁護士らはそのあともなおしばらく侃々諤々の議論を展開したが、その間も陪審員たち25人はなんの発言もせず、ただ黙々とメモをとりながら審議のなりゆきを見守っていた。

考えてみると、戦争終結と同時にティーンネイジを終え、その時まだ25歳になったばかりの陪審員の若者らには何が幸せで何が不幸かの区別さも判然としなかったのだろうし、おまけにその裁判はあべこべ裁判ときていていたから、その表情や態度から察するかぎり、彼らの戸惑いにはひとかたならぬものがあるようだった。

ともかくも審議終了の時刻となり、裁判長が、検事と被告弁護人側双方の主張に基づく一連の議論を全体的に統括した。そこはさすが知識人向け高級誌の編集長を務めているだけのことはあって、ほぼ3分ほどの短い時間内に要領よくしかもユーモアたっぷりに審議のポイントを纏めてみせたその手際は、親しい知人のことだとはいえ、ただもう見事としかいいようがなかった。裁判、被告、検事、弁護士につづき25人の陪審員らも判決を下す協議をするため退廷した。そして、ぴったり25分後に陪審員らは若者特有の華やぎを会場いっぱいにふりまきながら再登場した。もちろん、それに続いて、裁判長、検事、弁護士、そして3組の被告夫婦も入場しおもむろにそれぞれの席に腰をおろした。

RSS

RSS