この日を境に日本軍は次々と武装解除され、銃砲等はみな国民政府軍に引き渡された。一日にして敗者へと転じた日本軍に対する中国側の応接は、想像していたよりもずっと鄭重であった。武漢周辺に滞在する日本兵や民間日本人は上海に移動し、上海から引き揚げ船で母国へと送還される旨の通達がなされたが、輸送手段の問題などもあって全員がすぐに上海へと移るというわけにもいかなかった。

敗戦が明らかになってほどなく、「中国にいる日本人は、民間人を含めて全員玉砕するか、さもなければ集団自決しようという動きがある」という噂が一部の者たちの間で広まった。はからずもそんな噂を耳にした石田は暗澹とした気分になりかけたりもしたが、幸いそれは単なる噂だけのことに終わり、全員玉砕や集団自決といった愚かな行為が現実に決行されるようなことはなかった。敗北を潔しとしないごく限られた軍部筋やその協力者たちの中にそのような強硬論を唱える者があったのかもしれないが、冷静に考えてみるならば、それが無意味な行為であることは誰の目にも明らかであったからだろう。

とうとう自由の身になったんだ!、重苦しい軍国主義の時代から遂に解放されたんだ!――そんな思いがひしひしと胸中に湧いてきたのは敗戦から二、三日してからのことであった。正直なところ日本の敗戦をひどく憂い悲しむ気持ちなどその時の石田にはまるでなかった。非国民と言われようと、いまさらそれがなんなのだという思いだった。上海へと移動する手筈が整うまでの間とくにやることもなかったし、もはや兵士として行動を束縛されることもなかったので、漢口の周辺を気の向くままに散策してまわったりもした。八月の太陽はまだ強烈そのものだったが、そんなことはまるで気にならなかった。

それまでの厳しい拘束がまるで夢かなにかであったかのような気分であちこちを自由に訪ね歩くうちに、石田はかつて見たゴーリキー原作の映画「どん底」の一場面を想い出した。ジャンギャバン主演のその映画の終わり近くに、惨憺たる苦渋の末に絶望の淵から解放され自由の身になった恋人たちが全身を歓喜の念にうちふるわせ、至福の想いに酔い痴れながらあたりかまわず歩きまわるシーンがあった。そして彼はその場面にいつしか自分を重ね見ていたのであった。恋人たちが登場する映画のシーンと違って彼の場合は自分独りだけだったが、桎梏(しっこく)の苦しみから解放された喜びは彼らのそれに勝るとも劣らぬという想いがしてならなかった。

川のほとりに出て堤防沿いに歩いているうちに、たまたま一人の日本軍将校が川面に向かって釣り糸を垂れているそばを通りかかった。人の近づく気配を感じてその将校がうしろを振り向きかけた時、石田は反射的に直立不動の姿勢をとり、威儀を正して思わず敬礼をしそうになった。しかし、次ぎの瞬間、その脳裏を、かつての将校といえども戦争が終わったいまでは一兵卒と同等の身分すぎないのだという思いが電光のごとくによぎった。

我に返った彼は、敬礼しかけた右手をまるで何かを掴みそこねでもしたかのようにおろし、いったん直立不動の姿勢をとりかけた下半身の力を大慌てで抜くと、如何にも不自然な感じで再び歩き出した。将校のほうもそんな石田の奇妙な動作を見てはっと感じるところがあったみたいで、一瞬驚き戸惑ったような表情を浮かべると、また何事もなかったかのように川面のほうに向き直った。

彼には相手のなんとも複雑な心境がはっきりと読み取れた。その将校には申し訳なかったが、それまで絶対的服従と一方的な敬意の表明を強いられていた上官を無視しそのそばを通りすぎることができるというのは、何物にも換え難い快感であった。そしてまた、古参兵らからもう殴られずにすむことも、さらには、すっかり威信を失い空ろな姿を見せる彼らを無視してそばを通りすぎることができるのも、ながらく虐げられ続けてきた身からしてみればなんとも快いことだった。ただ、そんな快さのいっぽうで、あとたった一日を待つことができなかったがゆえに、救い難い絶望と屈辱にまみれたまま自ら命を絶ったあの舟村の無念さが偲ばれてならなかった。

しばらくして武漢の漢口から上海に戻った石田は、徴兵されたあとも借りたままにしてあった以前からのフランス租界の部屋に身を落ち着けた。彼が不在の間は上海でなお生活を続けていた母親や妹らが時折訪ねては部屋代の支払いや部屋の掃除などをしてくれていたので、当面寝泊りするだけならとくに問題はなかった。

ただ、当然のことだが、敗戦の日を境に、上海の街では日本人と中国人の立場はすっかり逆転してしまっていた。元軍人も民間人も日本人はすべて、資産や家財のほとんどをうち捨て、身ひとつに近い状態で日本へと引き揚げなければならなかった。敗戦国民の当然の末路と言えばそれまでだったが、ほんのすこし前まで日本軍の軍事力を盾に中国人や欧米系居留民に対し横暴に振舞ってきただけに、逆の立場におかれた日本人の有様は、そのぶんいっそう惨めなものであった。

もともと上海に在留していた日本人引き揚げ者らに加え、上海から出港する引き揚げ船に乗ろうとして中国各地から大勢の日本人が集まってくるために、引き揚げ船に乗るのも順番待ちで、誰もがすぐに母国へと帰れるような状態ではなかった。その結果、引き揚げ船の発着埠頭のある黄浦江沿いの外灘地区や蘇州江(呉松江)周辺をはじめとする上海の街は、乗船の順番を待つ日本人たちで溢れかえることになった。もちろん引き揚げ船の輸送力には限界があったので、乗船できるまでの待機期間のほうも数ヶ月から一年に及ぶ場合がすくなくなかった。

そんな日本人引き揚げ者たちにとって一番問題となったのは当座を凌ぐための食料の確保と、そのための資金の調達であった。もはや日本人たちはなんの力ももたない状態になっていたから、食料は中国人から入手するしかなかったが、中国人たちはそんな日本人引き揚げ者の足元を見透かし、容易には食料の供給に応じてくれなかった。それまですべての面で散々日本人によって収奪され続けてきたことへの恨みなどもあったから、よけいに事態は深刻であった。

なんとも皮肉なことではあったが、そこに石田の出番がやってきた。すでに述べてきたように、彼にはかつて親交を結んだ多くの中国人の友人や知人がいたし、大世界周辺の賭博場で働いたりしてもいたから、上海の裏社会を牛耳る連中ともある程度は通じていた。そこで彼は、日本人たちと中国人たちとの間に立ち、乗船を待つ引き揚げ者たちのために当座の食料や資金を調達する役割を担うことになったのだった。石田のことだからとくに商才などがあったとは思われないのだが、「強運の持ち主」の名に違わず、この非常事態ともいうべき場に及んでもなお時運は彼に大きく味方した。藁をも掴む思いでなんとか生き延びるための食料を求めようとする日本人たちのために、彼は意外なまでの働きをすることになったのである。しかも、その働きを通して彼自身にもそれなりの利得があるというおまけまでついていた。

何ヶ月にもわたって引き揚げ船への乗船待ちをする日本人たちが食料その他の当座の必需品を入手するには、持ち物を売り払うか、さもなければ物々交換という手段に頼るしかなかった。しかも、すっかり足元を見透かしきっている中国人や欧米人バイヤー相手のことだから、所持品を売るとか物々交換に供するとかいってみても、そうすること自体けっして容易な話ではなかった。だから、そんな日本人たちにとって、中国人らに顔が利き、しかも風貌や言動からしても十分に信用のできる石田の存在は、まさに「渡りに舟」だと言えた。

資産や家財のほとんどをなげうち、わずかな所持品だけを携行して本土への帰還をひたすら待つ日本人たちではあったが、それでもいざという時に備えて、貴金属類や美術骨董品、高価な衣類などを所持しているものはすくなくなかった。また、長年にわたって上海に在住していた日本人などの場合は、それなりの質と量の物品類を所有しており、たとえ只同然の値段であったとしても住まいを引き払う前にそれらを処分してしまいたいとも考えてもいたから、石田のもとにはずいぶんと多くの品々が集まった。

彼は処分を依頼されたそれらの物品を知り合いの中国人や欧米系外国人のところに持って行き、極力高値で換金したり、なるべく多くの食料品や生活必需品と交換するように努力した。そして売上金や入手した食料品等のうちのいくらかを利ざやとして受取りはしたが、けっしてあこぎな振舞いはしなかった。だから、日本人たちからもずいぶんと感謝されていた。

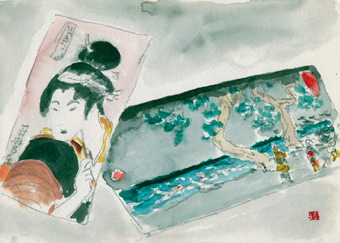

意外なことではあったが、日本の美術工芸品がもっとも高値で取引され、しかもよく売れた。なかでも、葛飾北斎、北川歌麿、安藤広重らの浮世絵は引く手あまたで、結構な値段で飛ぶように売れた。それらの浮世絵が本物であるのか贋物であるのかなど、石田にも相手のバイヤーたちにもまるで判断がつかなかったのではあるが、敗戦のために急遽中国での住まいを引き払わざるをえない日本人の目玉放出品ということで、その商品価値を疑う者はほとんどいなかった。

石田の受取る利ざやは歩合から考えるとけっして多くはなかったのだが、物品処分の仲介依頼がひっきりなしの状態であったため、結果的に手にした利益は相当な額にのぼることになり、そのお蔭で彼はむろん、母親や妹たちも上海での当面の暮らしに困るようなことはなかった。そして、そんなブローカーまがいの生活を送りながら、そのいっぽうで彼自身も本土へと引き揚げる準備を整えはじめたのだった。

正直なところ、本土へと引き揚げるのは気乗りがしなかった。日本以外のどこかで暮らすことができるものなら、どんな苦労と困難が待っていようともそうしたい気持ちでいっぱいだった。だが、さすがにこの時ばかりはそうすることは不可能であった。母国から伝わってくる噂によると、米軍の攻撃により日本全体が壊滅的な損害を被り絶望的な状態にあるとのことで、無事に本土へ帰還してもなんの光明も求めることなどできそうになかったから、彼の心はひたすら重くなるばかりだった。

RSS

RSS