1953年に入ると、渡英しBBC日本語部を訪ねてくる日本人著名人の数は飛躍的に増大した。当然、石田は英国滞在中のいろいろな人物の世話をし、必要に応じて案内役を務めたりすることにもなったが、品性のある人からそうでない人までその相手も様々であった。そんな中にあってのちのちまで想い出に残る何人かの人物ともめぐり逢ったのだが、そのなかの一人はこの年にイギリスを訪ねきてきたある高齢の女性だった。1893年生まれの彼女はこの年ちょうど還暦を迎えたばかりだった。

「結婚の男女平等」を定めた憲法24条の制定や労働省婦人少年局の設置と並んで戦後の女性の生活に大きな変革をもたらしたのは、ほかならぬ婦人参政権の実現であった。戦前から婦人参政権の確立と女性の自立を目指して苦闘に苦闘を重ね続けてきたこの女性の願いが通じ、終戦直後の1945年12月に衆議院議員選挙法が改正されて、婦人参政権が現実に認められるようになった。そして翌年の1946年4月の総選挙において、日本の成人女性たちは初めて参政権を行使すべく投票所へと向かうことになったのだった。だが、なんとも皮肉なことに、選挙人名簿に記載漏れが生じたため、この女性は投票をおこなうことができなかった。

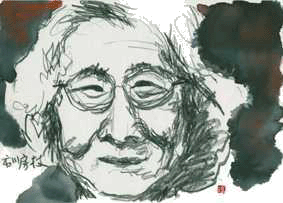

しかも、かつて大日本言論報国会理事を務めていた経歴を問われた彼女は、GHQの指令により1947年3月に公職追放に処せられるという憂き目に遭った。やむなく彼女は、しばし自宅に蟄居して庭で野菜を作ったりアヒルを飼ったりしながらその日暮らしの毎日を送ることになった。そのため、この女性とともに戦前から婦人参政権の獲得を目指して運動を続けてきた藤田たきは、先頭に立って彼女の公職追放の取り消し運動を展開、17万人を超える人々の署名を集めることに成功した。そして、その甲斐もあってか、1950年にこの女性は公職追放の処置を解除され、それまでの「新日本婦人同盟」という名称を改めた「日本婦人有権者同盟」会長の座に復帰した。その女性の名は市川房枝――人間としての品格、内に秘めたその理念や見識の深さ、さらには現実を見据えた上での並外れた行動力と、それらのいずれをとっても敬服に値するような人物であった。

1920年にアメリカで婦人参政権が確立制定されたのを知ると、その翌年、まだ28歳だった市川房枝は単身渡米し、シカゴやニューヨークなどで働きながら二年ほどにわたってアメリカの婦人運動や各種労働運動のありかたを学んだ。そして、それから30年後の1952年、日米知的交流委員会の招待を受けた彼女は再びアメリカを訪問し、ルーズベルト元大統領夫人をはじめとする多くの米国女性らと女性の人権問題を中心にして様々な意見交換をおこなった。アメリカで市川房枝の通訳を務めたペアテ・シロタ・ゴードンは上野の芸大教授をも務めたことのあるユダヤ系オーストリア人女性で、彼女はその時すでに憲法24条をはじめとする日本国憲法の人権条項に関わる部分の草案作成に携わっていたのだが、極秘事項でもあったためそのことについてはいっさい市川には語らなかった。もちろん、市川のほうも、自分の通訳を務める有能な人物が日本国憲法の重要部分の草案づくりに関わっていようなどとは想像だにしていなかった。

アメリカ訪問を終えた市川は、すぐに日本には帰らずに米国から直接欧州に渡り、翌年早々にイギリスを訪問した。売春防止法の制定をはじめ、新時代における日本女性の権利を確立することを願った市川は、この時すでにこの年におこなわれる参議院選挙に打って出ることを決意していた。そんな彼女の訪英の目的は、米国よりも一足早い1918年に婦人参政権を実現した議会政治の先進国イギリスの行政のありかたを直に学び、すぐれた社会運動をおこなっている先進的な人々に会って謙虚に教えを乞いながら、日本でのその後の政治活動や社会活動に必要な真の見識を高めていくことにあった。

渡英後まもなくBBC日本語部を訪ねてきた市川房枝の姿を一目見た途端、他人に対してはかなり厳しい目をもつ石田も、この白髪混じりの女性はすべての点において本物であると直感した。1916年生まれの石田よりも市川は23歳も年上であったが、その柔軟さ、謙虚さ、年齢からは想像もつかないほどの向学心と好奇心、そして静かで穏やかな人柄の奥に息づく毅然とした信念の強さや理念の高さを目の当りにして、彼は愚かこのうえないおのれの身をすくなからず恥じ入ったほどだった。そして、自分より1歳年長のミサが将来60歳になったときの姿をそんな市川に重ね見たりしながら、いずれはミサにもこんな風格をそなえるようになってほしいなどという、いささか虫のよいことなどを思い描いたりもした。

自ら率先して通訳をはじめとする世話役を買って出た石田を、「石田さん、石田さん」と市川のほうもなにかと頼りにしてくれた。ごく短い期間のことではあったけれども、まるで2人は、何事にも毅然とした母親と、これまた自立して我が道をゆくその頼もしい息子であるかのような雰囲気を感じさせもした。市川は石田にどこか適当な宿泊滞在先を紹介してくれないかと依頼してきた。普通のホテルなどはそれなりに費用がかかるので、石田はロンドンの親しい知人に助力を求め、交通の便もよく、滞在費も格安で、しかもロンドンに不慣れな人にも安全に過ごせるような落ち着いた住宅街の一室を探し当てた。その部屋に市川を案内すると、限られた滞在費しか所持していなかった彼女は、これでイギリスでの滞在期間を2倍か3倍に延ばすことができると心の底から喜んでくれた。市川はまたすこしも気取ったところなどなく、イギリスのさまざまな習慣や社会ルールなどでどう対応したらよいかわからないところがあると、すぐに助言を求めてきた。

市川は物見遊山にはほとんど関心を示さなかった。もちろん、それは彼女がロンドンをはじめとするイギリスの詩情豊かな風物に興味がなかったからではなく、彼女には使命感にも近い本来の目的があったからだった。市川はイギリスの様々な要人とも接触して意見交換をおこなったり、いろいろな会議の様子を見学したり、時には自らも会議の場に臨んだりしたが、その間にも寸暇を惜しんで猛烈に勉強を続けた。滞在中の自室に戻っても、彼女は不眠不休で資料を読みノートをとりながら学びつづけている様子だった。市川から請われるごとに英文献を翻訳したり、逆に和文を英訳したりする手伝いもしたりしたが、60歳になってなお、それほどまでに学ぶことに労を惜しまぬ人物を目にしたのは、後にも先にもその時が一度かぎりであった。もちろん、石田は自分の番組でそんな市川のロンドン滞在の様子などを伝えたりもした。

市川房枝は2月下旬、BBCの日本語放送に登場し、「米英婦人気質」というテーマで、アメリカやイギリスでの自分のさまざまな実体験に基づく話をしてくれた。ようやく幕の開きかけた女性の時代になんとか新たな息吹をもたらし、再びその幕が閉じたりすることのないようにするため、市川は婦人運動では先進国である米英の女性たちの姿を伝えようとしていた。マイクに向かって放たれるそれらの一語一語には、彼女のそんな気概込みたいなものが込められているように思われてならなかった。

それからほどなく日本に戻った市川は第3回参議員議員選挙に東京地方区から立候補して見事第2位で当選、「衆参婦人議員団」を超党派で結成し、売春防止法などの制定に奔走、その後20余年にわたる女性議員としての輝かしい花道を歩み進んでいくことになった。

市川房枝に続いてロンドンにやってきたのは当時既に欧州のオペラ界でプリマドンナとしてその名を馳せていた砂原美智子だった。歌手としての仕事を通じ各界に友人や知人も多く、欧米での生活にも十分慣れている砂原を案内したりする必要などもちろんなかったが、彼女がBBCを訪れた際などに、「蝶々夫人」などのオペラ公演におけるその美声と存在感をもって耳の肥えたヨーロッパの聴衆を魅了し続けている彼女の話を聞けるのは、石田にとってもたいへん大きな収穫であった。

砂原はBBCの様々な放送番組にも登場したが、彼女が出演を要請されたのは当然日本語放送のみには限られなかった。日本語放送においては、Music Albumに和服姿で出演し、マイクに向かって「蝶々夫人」のなかの歌曲を独唱したり、懐かしい日本の歌などを何曲も披露してくれたりもした。「蝶々夫人」の歌曲はもちろんすばらしいの一語に尽きたが、遠い異国のスタディオで聴く母国の歌はなぜか妙に胸に沁みわたり、石田の感慨はひとしおだった。そんな砂原の情感豊かな歌声を遠国からの電波で聴く日本の人々も、言葉では言い表し難いような不可思議な感動にひたったに違いなかった。彼女は「著名人のお話」の番組にも登場し、「欧州のオペラ界」というテーマで興味深いエピソードやさまざまな苦労譚などを語ってもくれた。

いっぽう、当然のことではあるが、その頃の訪英者の中にはなんとも後味の悪い印象だけを残していく者もあった。若者の性を扱った作品で一時期日本で評判になったまだ小娘にすぎない作家などは、我が侭と傲慢ぶりだけが目立つ、およそ品のない世間知らずの人物であった。ずっと年上だった石田は、当初は寛容な精神をもって若い彼女にそれとなく必要最小限の英国流礼儀作法などを教え伝えようとしたが、あまりのことに途中でとうとう匙を投げ、あとはチクリチクリと彼流の皮肉と風刺で付き合い通す有様だった。もちろん、そんな彼女に対してはBBCの日本語放送に登場してもらうように依頼するようなことはなかった。

やはり同じ頃に英国視察にやってきた大蔵省の役人もまた相当なものであった。その人物を案内してロンドンその他の様々なところをまわったのだが、どこへ行っても日本人は2人だけだったので、どうしても周囲の人々の注目を浴びざるをえなかった。レストランなどでスープを出された時には音をたてないで飲むようにというふうに教わってきていたらしく、その役人の振るまいもそこまでは曲りなりも無難であった。ところが、食後にコーヒーが出されると、スプーンをカチャカチャと鳴らせながらカップの中を掻きまわし、スプーンを中に入れたままの状態で、あたりに大きく響きわたるような音をたててコーヒーをすすり始めた。

当然、何事かと思った周囲の人々は一斉に2人のほうに好奇の目を向けた。まだそこまではよかったのだが、続いて彼は指先を鼻の穴に突っ込んで鼻糞をほじりそれを丸めていじりだしたのだった。お客ばかりではなく従業員をも含めたレストランの人々すべてが、仰天したような表情で二人のほうをしげしげと見つめだすにいたっては、石田もただただ我がことのように赤面し、その役人をそこに置いたまま即刻逃げ出したい気分になった。そして、それ以降、次々にやってくる日本政府関係のお偉方を案内するのが恐怖にも思われるようになったのだった。

食事の時などはテーブルマナーを知る人よりもほんの一秒か二秒遅れてフォークやスプーンを取り、そっとその真似をすれば恥をかかなくてすむものをと内心思うこともしばしばだった。そこで、ある時からは、石田や岩間、藤倉らは日本からやってくるお客に対し、さりげなくテーブルマナーを教える勉強会などを催すようにもなった。そんなマナーの勉強会をあるレストランで開いた時のこと、たまたまイギリスにやってきたばかりの若い女性が、いきなりフォークの裏に料理の一部をのせて食べ始めた。かなり緊張していた彼女は、グリーンピースまでもフォークの裏側にのせて食べようとしたために、グリーンピースが転がり落ちて周辺に散らばりなんとも無残なことになってしまったのだった。この時もまた、石田ら一同は、他のテーブルのお客たちから一斉に視線を注がれることになった。

日本人には、ライスなどをフォークで食べる時、フォークの裏にそれをのせて食べる人が少なくなかった。もともと欧米にはライスなどはなかったわけだから、フォークの裏にライスをのせて食べるというのは、日本などで誰かが考え出したことだったのかもしれない。その女性はそのやりかたをグリンピースを食べるときにも応用しようとした訳だったが、そんなフォークの使い方はイギリス人の目などにはとても奇異なものに映ったに違いなかった。そんな日本人独特のフォーク捌きについて、ある時、知人のイギリス人から「いったいあれば何故なんだ?」と尋ねられた石田は、苦し紛れに「あれは日本人が食事中に周りを楽しませるために見せる一種の軽業か隠し芸みたいなものなんだ」と答えたものだった。

もっとも、フォークの使い方に関しては、イギリス人とアメリカ人でも大きな違いがあるようだった。石田が観察したかぎりでは、一般にイギリス人はいったん左手にフォークを手にすると、食べるときもそのままフォークを左手に持ちつづけるのに対し、アメリカ人のほうは左手のフォークを右手に持ち替えて食べるのが普通のようだった。

RSS

RSS