宮城道雄が帰国したあともさまざまな日本人が次々とイギリスに渡来し、それらのうちの多くの者がBBC日本語部を訪ねてきた。8月には吉田茂の息子で英文学者の吉田健一が渡英してきた。そして、BBC日本語放送の番組に出演し、「英文学者の見た戦後のロンドン」というテーマで話をしてくれた。父親吉田茂の生きた政治の世界とは一線を画し、生涯を一英文学者として生きることを選んだ吉田健一にはいかにも学者らしい雰囲気と存在感とがあった。

同じく8月には緒方富雄東京大学医学部教授もイギリスにやってきた。緒方はイギリスに渡る前にフランス、ドイツ、オランダなどをはじめとするヨーロッパ本土の国々を歴訪し、それぞれの国の代表的な医学教育機関状況や医療現場の実態を視察してきていた。そしてイギリスに渡ったあとも精力的にさまざまな大学や医療機関に足を運び、英国医学教育の現場視察や最新の医療技術並びに医療情報の収集に努めもした。そんな緒方もまたBBC日本語放送にゲスト出演し、「欧州の医学教育を見て」というテーマのもと、日本の一般の聴取者にもわかりやすい話しぶりで、自らの見聞をもとに将来の日本の医療に対する抱負などを語ってくれた。

高名な哲学者で、詩人谷川俊太郎の父親でもあった谷川徹三法政大学教授がイギリスを訪れたのもこの時期であった。いちはやく宮沢賢治の世界に傾倒し、その偉業を広く人々に伝えようと尽力したことでも知られるこの哲学者は、哲学を文学や芸術と深く結びつけた考察をおこない数々の業績をあげていた。戦前からギリシャ、ローマをはじめとするヨーロッパ各地の遺跡や各地の博物館、美術館をめぐってきていた谷川は、「欧州博物館巡り」というBBCの番組に出演し、短い時間ではあったがその独自の世界観を興味深く披露してくれたものだった。この頃すでに60歳も間近になっていた谷川だったが思考は柔軟そのもので、その好奇心も人一倍旺盛だった。

谷川が天文学の知識に深く通じているのも石田には驚きだった。もちろん、やはり天文学に深い造詣のあった宮沢賢治の世界を誰よりも早く評価したくらいの人物だったから、それも当然のことなのではあったが、その時の石田にはとても意外なことであった。また、廃墟というものについての谷川の見方も石田にはとても印象的で、目からウロコが落ちる思いだった。

「ヨーロッパにはいたるところに廃墟というものがあるんですが、それが実に美しいんですね。たとえば、ローマの郊外にヴィラ・アドリアーナというハドリアヌス帝の離宮の跡が遺っているんです。もちろん、いまではもうそのほとんどが煉瓦の残骸みたいなものになってしまってるんですが、それでもなお、それは世界でもっとも美しい廃墟ではないかと思うのですよ」

そう述べたあと、谷川はそのように感じる理由についてさらに言葉を補ったが、その一言が石田の胸に深く響いたのだった。

「ヴィラ・アドリアーナに象徴されるような廃墟の美しさといったようなものは日本には存在しないんです。歴史的な重みを秘めた廃墟というものは、人工の美しさの跡をどこかに留めながらも自然に帰ろうとしているわけで、いうなれば、人工と自然とのなかほどの状態にあるわけなのです。そして、そういう状態として遺るには、もとの建造物が石材とか煉瓦のような耐久性のある材料でつくられているのでなければなりません。日本の木造建築物のようなものは、たとえば、日本の古寺や古い社などは、しょっちゅう修繕や改築をしてやらなければ後世まで遺すことができませんよね。だから、残念ながら、日本のようなところには美しい廃墟というものはないんです。城址のようなものはありますが、ヨーロッパの廃墟などとはまるで異なるものですから……。まあ、風土の根本的な違いからくる文化の相違ですから仕方ありませんけれどね」

廃墟というものを人工物の自然への回帰の途上にあるものと見なし、そこに独特の美観を感じ取っているらしいその言葉に、さすがは哲学者らしい考察の深さだと感嘆を覚えざるをえないのだった。

この年の民間人訪英者のなかには、他に、現在のSONYの前身「東通工」の専務盛田昭夫や評論家の平沢和重、料理研究家の江上トミなどの姿もあった。また、政治家としては、元首相の芦田均や、のちの総理でその折は特使を務めた池田隼人などがはるばる英国を訪れた。そして、彼らは皆BBC日本語放送に出演し、盛田は「イギリスのラジオ技術」というテーマで、平沢は「欧州の政治外交」というテーマで、また、江上は「欧州各国の自慢料理」というテーマで話をしてくれた。政治家の2人のテーマは、芦田均のほうが「イギリス労働党大会を見て」、池田隼人のほうが「日米交流に関する講話」というものだった。訪英した池田の話の内容が「日英交流に関する講話」でなかったのは、そうするための準備や下地がまだ池田になかったからだろうと推測された。

エリザベス女王の戴冠式から3ヶ月ほどが経った頃を見計って、BBC日本語放送では「イギリスの海岸風景」という番組を企画し、英国の代表的な海岸の様子を紹介することになった。そして、そのための取材に出向くことになった石田や藤倉がまっさきに選んだのはブライトン一帯の海岸の風景だった。第二次世界大戦によって大きな打撃を受けたイギリス経済がまだ立ち直ってはいない時期のことではあったが、さすがに英国最大のリゾート地とあって、ブライトンの賑いぶりには目を見張らされるものがあった。

ロンドンの南方85キロほどのところにあり、英仏海峡に面するブライトンは18世紀半ばまでは小さな漁村に過ぎなかった。ところが、1750年、リチャード・ラッセルという地元出身の高名な医師が、転地療法の場所として清浄な大気に包まれながら海水浴などのできるようなところがもっとも望ましいとし、たとえばブライトンのような村はその最適地であるという紹介をおこなった。そして、それが契機となって夏場の海水浴ブームがおこり、一躍ブライトンはイギリスの人々の注目を集めるようになっていった。それまで、一般の人々の間では海水浴をするなど自殺行為に等しいことだと見なされもしていたから、これは健康維持というものに対する英国民の考え方の一大転換ともいうべきできごとであった。

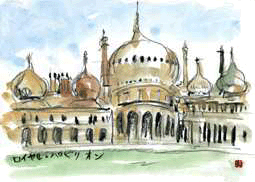

このブライトンをこよなく愛するようになった時の国王ジョージ4世は、男女別に利用できる公共の海水浴施設を開設するとともに、1787年に自らの離宮ロイヤル・パヴィリオンの建設に着手した。1802年になるとロイヤル・パヴィリオンの内部には中国風の装飾が施され、1822年に一応の完成をみた。しかし、その直後から1850年頃にかけて建築家ジョン・ナッシュの手によってさらに改築拡張工事がおこなわれ、現在のようなインド風の外観をもつ建物となった。この離宮が建設されたのはリージェンシー・ピリオドとも呼ばれる英国建築史上にあってもたいへん特異な時代のことで、東洋へのかぎりない憧れがその建築様式に反映されていることでのちのちまで広く世に知られるようになった。また、その東洋風の建築様式は、ロイヤル・パヴィリオンのみでなく、離宮を取り巻くように立ち並ぶブライトンの各別荘などにも広く取り入れられるようになった。

時代が移り、鉄道が敷設されてロンドンからの直通列車が開通するようになると、ブライトンはイギリス随一のマリン・リゾート地としてますます発展するようになり、ブライトンに別荘を構え週末ごとにそこで過ごすことが英国上流階級のステイタス・シンボルとされるようにもなった。もちろん、庶民にとっても、ブライトンは憧れの的となり、その地に出かけてそこの風物や風情を楽しむことがこのうえない喜びとなった。

第二次世界大戦によって大きな打撃を受けたイギリス経済がまだ立ち直ってはいない時期のことではあったが、さすがに英国最大のリゾート地とあって、ブライトンの賑いぶりには目を見張らされるものがあった。風情豊かなプロムナードの整備された海岸沿いの通りには一流ホテルやレストラン、カフェ、劇場などがずらりと立ち並び、その周辺一帯は、夏の一日をこころゆくまで楽しもうとする老若男女さまざまな人々の姿であふれかえっていた。また、広い砂浜には大小無数のビーチパラソルや休憩用長椅子、色とりどりのマット類などが配され、日光浴や海水浴を楽しむお客たちでいっぱいだった。

日本などでは、ごく一部の上流階級に属する人々のあいだをのぞいては、まだリゾート地という概念そのものがよくは知られていない時代のことだったから、本格的なリゾート地の光景を目のあたりにした石田や藤倉はその一種独特な雰囲気に不思議な感動を覚えるばかりだった。そして、半ば諦め気味の心境になりながら、こんなリゾート地が日本にもできるのはいつの日のことだろうかと思うのであった。

もちろん石田らはロイヤル・パヴィリオンを訪ねもした。ジョージ4世のあとを継いだビクトリア女王は、1850年にこの離宮をブライトン市に売却し、以降同宮殿は一般の観光客にも見学が許されるようになった。東洋的な情緒の漂うこの離宮の正面玄関を入って2階へと続く階段を上るとそこが壮麗このうえないバンケット・ルームになっていた。その部屋の天井に並び配されているシャンデリアは思わず息をのむほどどの美しさで、その先端には胴体をくねらせ銀色に輝く龍の装飾がほどこされていた。それが中国にルーツをもち、我が国でもお馴染みの龍のデザインを取り入れたものであることは明らかだった。また、この宮殿内には当時としては最高水準のもとだったといわれる設備をもつ厨房があり、五百個を超える銅製の各種調理器具などが並んでいるのを目にすることができた。

南の客間、中央の客間、北の客間と連なり並ぶバンケット・ルームのさらに奥にはこれまた華麗そのものの音楽の間が設けられていた。ジョージ四世は、この離宮内の各部屋の壮麗でしかも神秘的な装飾を初めて目にした時、その素晴らしさに感激の涙を流したとも伝えられているが、石田には実際にそうであったのだろうという思いがしてならなかった。

このロイヤル・パヴィリオンの南西側の一帯にはザ・レーンズと呼ばれる古い市街が広がっていた。複雑に入り組んだ迷路のような路地にそって、貴金属店、アンティーク・ショップ、カフェ、レストランなどがびっしりと軒をつらねているほか、路上ではさまざまなストリート・パフォーマンスなどもおこなわれていて、眺めまわるだけでも実に楽しかった。路地上にまでテーブルを広げているパブや喫茶店も多く、また、よく正体のわからない怪しげなお店などもあったりして、石田はかつて暮らした上海の裏通りのゴチャゴチャした商店街のたたずまいなどに想いを重ねながら、飽きることなく一帯をめぐり歩いたのだった。

海岸そばの広場から海中へと向かって500メートルほども突き出た大きな桟橋パレス・ピアからの眺めも壮観だった。すでに50年前後の歴史をもっていたその巨大桟橋上には新旧さまざまなアトラクション施設や各種のお店などが配置されていて、そこでの催し物を楽しんだり、お店に立寄ったり、青く輝く海面を眺めたりしながら、ブライトンでの想い出を胸中深くに刻み込むことができるようになっていた。

RSS

RSS