(10) 岩内――「生まれ出づる悩み」のモデル・木田金次郎の故郷

木田金次郎と岩内

人口17000人の北海道岩内町は、神威岬や積丹岬で名高い積丹半島の南側付根近くに位置している。江戸時代後期の1781年に鰊漁の網場が設けられて以後、明治、大正の時代を経て昭和期に至るまで、岩内は江差と並ぶ鰊漁の基地として発展した。航海の難所だった積丹半島沖を回航し小樽や石狩河口方面に向かうのが容易ではなかった時代、北前船などの最北寄港地はこの岩内だった。また、航海技術が発達し小樽や石狩河口への回航が困難ではなくなってからも各種船舶の入港が絶えることはなかった。そのため、岩内には漁業以外にも様々な産業が振興するようになるとともに、独自の文化やそれらを育む精神風土が誕生し、力強い発展を遂げていくことになった。繁栄を極めた鰊漁が完全に衰退してしまってからも、身欠き鰊をはじめとする鰊の加工技術などが継承されてきたこともあって、現在では各種の水産加工業が岩内町の主産業になっている。

今年五月末に岩内町を訪れた時、一帯の野山は一面輝くような若緑に包まれ、思わず息を呑むほどの美しさだった。なかでも岩内高原ホテル周辺からの眺望は文字通り絶佳の一語に尽きた。展望台の背後にはなおも冠雪を戴く岩内岳の雄姿が大きく迫り、タンポポの咲き乱れる眼下の高原の雄大なスロープの端線ぞいに広がる岩内市街地の向こうには、青くきらめく日本海をはさみ聳え立つ積丹半島の白い山並みが、神々しいばかりの輝きを放っていた。積丹半島の連山を覆う残雪はなお深く、その光景は、北国の冬の厳しさと春の到来の遅さをおのずから物語っているかのようであった。

明治26年、岩内で漁業を営む木田家の次男として生まれた金次郎は、地元の岩内尋常小学校に入学、明治41年に同尋常小学校高等科を卒業するまでの14年間を同地で過ごした。小学校に入学したての7歳のときに、父の漁場で働く漁夫の描いた日本画に感動し絵画の世界に目覚めたというのだから、その才能は天賦のものだったのだろう。高等科を卒業するとすぐに木田は東京開成中学に入学するが1年半ばで同中学を中退、東京京北中学3年に編入学した。しかし、岩内の家業が不振のために京北中学のほうも4年生在学時に退学せざるをえなくなり、失意のもと北海道へと戻ってきた。いっぽう、木田が開成中学に入学する前年の明治40年、欧州歴遊から帰国した有島武郎が東北帝国大学農科大学(現北海道大学)の英語講師に就任、美術にも造詣の深かった有島は、翌年に同大学内に結成された美術団体「黒百合会」に入会した。有島武郎と木田金次郎とが、見えない不思議な運命の糸によって結ばれ合うようになったのは、この頃からだと言ってよい。

京北中学在学時に絵を描きはじめた木田は、上野で開催されていた文部省美術展覧会などにも足繁く通うよになった。そして、同中学の4年生時、武者小路実篤によって雑誌「白樺」が創刊されると、有島武郎やその弟の有島生馬らも同人になっていた同誌を木田はすぐに愛読するようになった。また、高村光太郎の美術批評にも関心を寄せるようになり、高村が立ち上げた日本初の個人画廊開催の各種個展にも自ら進んで足を運んだ。

この年の秋、京北中学を中退して北海道に戻った木田は、札幌の知人の下宿にしばし寄寓し札幌郊外で絵を描く日々を送った。この短い札幌滞在期間中、たまたま同地の女子尋常小学校高等科で黒百合会の第3回展覧会が催された。「白樺」を通して有島武郎の名を知っていた木田はその会場を訪れ、そこで黄昏の海を描いた有島の小作品に出遭い深い感銘を覚えたのだった。そしてその直後、偶然に有島武郎の家を見つけた木田は、描きためたスケッチを携えて突然有島家を訪問した。不意に訪れた17歳の少年木田と対面した有島が、生の本質をどこまでも問いかける天賦の才の持ち主ならではの暗く深い苦悩と、そのような苦悩を克服することなしには大成することのない稀代の才能の負うべき宿命とをその心の奥に感じ取ったであろうことは想像に難くない。有島との対面を果した木田はほどなく故郷岩内へと戻り、傾いた家業を支えるため日々漁労に従事するようになった。

生まれ出づる悩み

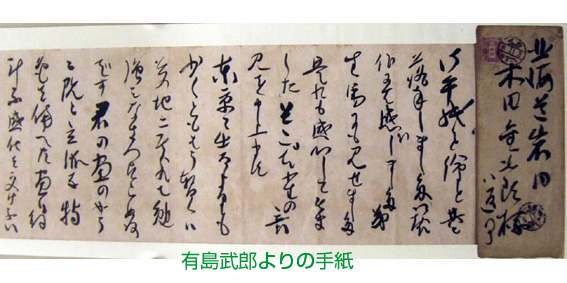

書簡を通じて有島との交流はあったものの、その後の数年間、木田と有島が直接に会う機会はなかった。だが、大正2年7月、有島が「白樺」にホイットマンの「草の葉」の翻訳を発表すると、20歳になったばかりの木田はそれを求め貪り読んだ。そして、のちに刊行される有島武郎訳のホイットマン詩集は木田金次郎終生の愛読書となった。24歳になるまで木田は漁業に専念していたが、この頃から彼は漁労の合間をみては再び絵筆をとりはじめ、そのかたわら、「ロダンの言葉」、「ミレー伝記」、「エマーソン論文集」などの著作を読み漁った。この大正6年10月、木田は有島に2冊のデッサン帖とともに、画業を深めるために再度上京したほうがよいかどうかについて助言を求める1通の手紙を書き送った。それに対し、有島は、「君の絵のように既に立派な特色を備えた絵は余計な感化を受けないで純粋に発達させたほうが遥かに利益だと思います。東京に来たところが知識上に多少得るところあるばかりで腕の上には何等の所得がないと思います。その地に居られてその地の自然と人とを忠実に熱心にお眺めなさるほうがいいにきまっています」という返信を送り、その助言が以後の木田の進むべき道を決定したのだった。それから10日ほどのち、木田は有島が経営するニセコの狩太農場を訪問し、7年ぶりに二人の再会が実現した。

その翌年の大正7年3月、有島武郎は新聞紙上において「生まれ出づる悩み」の連載を開始し、9月になるとその連載小説は叢文閣から有島武郎著作集第6輯として同じタイトルのまま刊行されるにいたった。その「生まれ出づる悩み」に登場する主人公の「K」なる人物のモデルになったのは、木田金次郎その人にほかならなかった。ずっとのちに、木田はそのことについて、「これほどにも私を郷土と郷土を描く仕事に結びつけたものはなんだったのだろう。それはいうまでもなく有島武郎氏とのめぐりあいだった。『生まれ出づる悩み』に描かれた通りの有島氏との交流が、当時の私に、世に隠れたひたむきな画家として生きる道を決めさせたのだった」と述懐している。

「生まれ出づる悩み」執筆から4年後の大正11年7月、有島は岩内町を訪れ、「惜しみなく愛は奪う」と題するきわめて暗示的な講演をおこなった。そして、木田が30歳を迎えたその翌年の6月、有島武郎は軽井沢の別荘浄月庵で波多野秋子と心中した。木田はその時に受けた衝撃の大きさを「地面が足下から割れてしまったのではないかと思われたような驚きをもって、死の報せが私の頭を打った」と表現している。この有島の突然死を契機に漁業を捨てた木田は、生活苦覚悟で本格的に油彩の制作に取り組むようになった。その画風は微妙な光の綾を印象派的な手法で表現したものが中心で、それは有島武郎の思想を介して木田が身につけた描画体そのものにほかならなかった。それからというもの、木田は道内各地をめぐり、一見大胆で力強いなかにも細心の丹念さを秘めたタッチで自然界の諸風物を描き続けるようになった。だが40歳代に差しかかった木田は、やがて自らの絵のモチーフを海そのものに絞り込むようになっていった。それは、長年形あるものだけに画題を求めてきた木田が「波」に象徴されるような常に動的で形状の定まらぬ対象に目を向け、絶間なくうつろう冷厳な自然の摂理を描きとめるという難事に挑みはじめた瞬間だった。

岩内大火の悲劇を超えて

昭和29年9月26日夜、日本海を北上した台風15号が北海道西部を直撃、青函連絡船洞爺丸が沈没し1500余名の尊い人命が失われるという大事件が起こった。いっぽう、それとほぼ時をおなじくして岩内の一角で生じた火事は、風速30mを超える猛烈な風に煽られて周辺民家に燃え広がり、港湾の重油タンクが次々に爆発するという事態を招いて全町4466戸の家屋中3298戸が焼失、死者数が150名にものぼる大火災へと発展した。消防車のホースから出た水が強風で霧状になり、その中の酸素と吹きつける猛火とが作用し合って、まるで霧そのものが青白い炎を発して燃えているかのように見える特異現象が生じるほどにその火力は激烈だった。たまたま重なった洞爺丸事件の悲劇の陰に隠れ、この大火の模様はあまり知られることなく終わったのだが、その被害は甚大で岩内に数多く存在した貴重な文化財のほとんどは跡形もなく消失した。そして、木田金次郎がそれまでの人生において精魂込めて描きためてきた1500点余の絵画もまたこの時すべて灰燼に帰したのだった。

すでに61歳になっていた木田は呆然自失し、しばし傷心の日々を送っていたが、彼は再び立ち上がった。それは、困難が大きいほどに勇猛果敢に立ち向かう「岩内魂」の伝統を象徴するような姿だった。「この経験で私の仕事はきっと変る。今までは習作だった。焼けたものを記憶してくれる人もあろうが、これからが本当の仕事だ」と木田は決意のほど述べ、再度絵筆を執るようになったのだ。すべてを失うことによって初めて見えてくるものがあったのであろうか、この時点を境に木田の画風はがらりと変り、生命力の塊そのもののような動的で荒々しい筆痕がこれでもかと言わんばかりにカンバスを覆い尽くすようになっていった。それはまた、かつてのような小説の「モデル画家」ではなく、我が道を行く孤高の画家「木田金次郎」の新たなる出発の瞬間でもあった。そして、以降、木田は、岩内周辺の自然と対峙しながら、完全に形というものを超越し、事象の実相に鋭く迫る大作を次々と生み出していった。「青い太陽」という作品に見るように、大火直後の木田は、青緑色に彩られた無輪郭の「青ざめた太陽」を描き、その周囲を暗い赤や黄色に塗ることによって、生命の根源としての太陽の暖かさの奥に内在する冷酷さをも表現しようと試みた。

大火から7年を経た昭和36年、木田金次郎は北海道新聞文化賞を受賞する。急速に市街再建の進んだこの年に岩内を訪れた作家水上勉は木田と会い親交を深め合うようになった。そしてこの岩内滞在中に同町の秘湯朝日温泉を訪ねた水上は、その光景に触発されて同温泉を冒頭部の舞台にした作品「飢餓海峡」を構想、翌年その名作を発表することになった。

昭和37年12月、木田金次郎は69歳で永眠した。死後、木田の作品群やその生涯の軌跡は美術界をはじめとする各方面から高く評価されるようになり、平成6年、その偉大な業績を記念して木田金次郎美術館(0135-63-2221・現前田直久館長)が開設された。「作品は人です。人間が鍛え上げられて、りっぱにならなければ、いい絵が生まれるはずはありません」という木田の精神は、いまもなお岩内の人々の中に脈々と流れ生き続けてきているのだ。

RSS

RSS