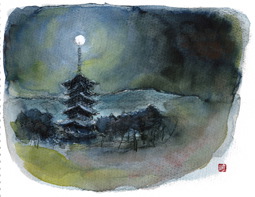

冴えざえと五層の塔の頂きに

棲むこの月を仲麻呂も見き(奈良興福寺にて)

深夜の古都の空高くにかかる冬の月はどこまでも青く冴えわたっていた。時刻がらもあってか興福寺境内周辺に人影はまったく見当らなかった。酔狂なと言われればそれまでだが、月の明るい夜などに、遠い想いに耽りながら奈良一帯の古刹の近辺を歩きまわるのが私は大好きである。そんな楽しみを私に教えてくれたのは歌人会津八一にほかならない。

多感な学生時代に斑鳩の寺々をめぐっていたとき、私は会津八一の歌碑にであい衝撃にも近い深い感動をうけた。以来、暇をみては自註鹿鳴集や南京新唱などをはじめとする八一の歌集や手記を読み漁った。そして、大和の地をこよなく愛した八一が折あるごとにこの地を訪ね、日中ばかりではなく、夜遅く月明かりや星明りをたよりにひとりであちこちの寺社周辺をを徘徊していたということを知った。その影響だったのだろう、気がついてみると自分もまた夜の南都を折あるごとに彷徨(ほうこう)するようになっていた。

遠くヒマラヤ山脈を仰ぎみるときのような神々しさが感じられるわけでもないし、グランドキャニオンやギアナ高地を眼前にしたときのような荘厳さを覚えるわけでもない。荒涼としたゴビやサハラの砂漠を行くときのような深い寂寥感に襲われるわけでもない。そこには、月光のもとにひたすら流れゆく静かな時間と、その時間の中で古来培い育まれてきた祈りの空間があるだけで、すこしもドラマティックでなどないのだが、それでもこの古都の夜の光景は不思議なほどに私の心を慰めてくれる。

降り注ぐ月光の中に黒く浮かぶ興福寺の五重塔を見上げながらゆっくりと歩いていると、中天に輝く折からの満月がちょうど五層の塔の頂きに立つ九輪の塔の先端にかかって見える地点にでた。偶然のことではあったが、不思議な感動におそわれた私はしばしその場所に足をとめ、しげしげと塔上の月を仰ぎやった。そしてその次の瞬間、美しい月の光に誘われるようにして私の想いは時空の壁を超え奈良朝の時代へとワープした。まだ二十歳前だったであろう阿倍仲麻呂がこの古都奈良の空にかかる美しい月を眺めやっている姿が胸中に想い浮かんだ。

もともとは藤原氏の菩提寺であった興福寺は、平城遷都のおこなわれた七一〇年に藤原不比等によって現在の地に移されたという。それ以前は厩坂寺という名で呼ばれていたらしい。六九八年生まれと伝えられている阿倍仲麻呂は当時十二歳くらいだったことになる。阿部仲麻呂が第八次遣唐使の留学生として唐に渡ったのは数え年二十歳の七一七年のことだから、それまでの八年ほどの間に、奈良の東に位置する三笠の山から昇り、真夜中には興福寺の伽藍の上に高々とかかる満月を幾度となく眺めたことがあったに違いない。

ただ、光明皇后によって最初の興福寺五重塔が建立されたのは七三〇年のことだから、そのときすでに唐に渡っていた阿倍仲麻呂は、残念ながら五層の塔の頂にかかる満月を目にはしていないことになる。また、興福寺はそのご何度も戦火に見舞われて焼け落ちてしまっているから、当時の五重塔はむろん残ってなどいない。高さ五〇・八メートルある現在の五重塔は一四二六年に再建されたものである。

だが、たとえそうではあっても、この夜に興福寺の五層の塔上で冴えざえと照り輝いていたのと同じ月を、十三世紀ほど昔の奈良の都で阿倍仲麻呂が仰ぎ見たであろうことは疑うべくもない。都の夜空にかかる月を最後に仲麻呂が見たのがいつのことであったのかは知るよしもないが、それが古都奈良での月の見納めになるだろうとはさしもの彼も想像だにしていなかったことだろう。抜群の能力をそなえ将来を嘱望されていた仲麻呂の胸中には洋々たる未来への夢のみが沸き滾っていたに相違ない。

唐に渡った仲麻呂はめきめきと学才をあらわし科挙に合格、唐の朝廷で重用され諸官を歴任することになったが、その人物と非凡な能力を惜しまれたがゆえに長年帰朝を許されなかった。入唐後三十余年が経ち五十一歳になった仲麻呂はようやくに帰国を許され、藤原清河を正使とする遣唐使帰国船団の第一船に乗って母国へと戻ることになった。ちなみに述べておくと、この遣唐使帰国船団の第二船には唐招提寺の開祖として知られるあの有名な鑑真和上が乗船していた。

伝えらているところによると、阿倍仲麻呂が、「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山にいでし月かも」というあの有名な歌を詠んだのは、この出船の直前に蘇州(明州と記した文献もある)の浜辺で催された別れの宴の席においてであったという。歌の中の「天の原」は、もともとは「青海原」あるいは「大海原」だったという説もあるようだ。記録によれば、遣唐使船が蘇州を発ったのは旧暦(太陰暦)の十二月十六日だったそうだから、その一日前の十五日には東の海から昇る満月が見られたはずで、話の辻褄は合っている。母国への帰還を目前にした仲麻呂が、東の水平線から昇る美しい月影を眺めながら、胸に早鳴る望郷の念をその歌に詠み込んだという伝説が事実だったとすれば、その直後に彼を待ちうけていた運命はあまりにも皮肉であったとしか言いようがない。

帰途に着いた四隻の遣唐使船団のうちでなんとか無事に薩摩の坊津港に辿り着いたのは鑑真らの一行が乗る第二船だけであった。藤原清河や阿倍仲麻呂の乗った第一船は出航後に東シナ海で遭難して航行不能に陥り、かつて鑑真が流れ着いたのと同じ海南島方面に辛うじて漂着した。二人ともに命こそ助かりはしたものの、ついに故国への帰還を果たすことができぬままに異郷の地でその生涯を終えたことはよく知られている通りである。仲麻呂はこの遭難のあと再び長安に戻って唐の朝廷に二十年ほど仕え、七十一歳で没している。ちなみに述べておくと、この遣唐使船団の第三船は太平洋へと流されて、紀伊半島南部の田辺付近の浜辺にバラバラの状態で漂着し、また第四船は薩摩半島の南端にある現在の頴娃町の荒磯に無残な姿の難破船となって打ち上げられたと言われている。

五重塔の頂きにあって煌々と輝く青い月影のむこうに、在りし日の阿倍仲麻呂の姿やその生涯の有様をあれこれと想い描きながら、私は一首そんな拙い歌を詠み添えたのだった。

RSS

RSS