轟々と猛る潮にただ耐へて

我育ちたる激しさをおもふ(鹿児島県・大隈半島佐多岬にて)

鹿児島県の大隈半島にある佐多岬の展望台を訪ねたのはもうずいぶんと昔のことである。鹿児島育ちの私だが、実を言うと、この岬を訪ねたのは後にも先にもその時が一度きりである。おなじ鹿児島県の岬でも、錦江湾をはさんで大隈半島と向かい合う薩摩半島の突端にある長崎鼻には何度となく足を運んでいるのだから、いささか不思議な気がしてこないでもない。

景観ひとつをとってみても、女性的な感じのする長崎鼻より、先端部が豪壮な断崖になっている男性的な佐多岬のほうが自分の好みには合っている。また、佐多岬は、ほぼ北緯三十一度線上にある九州本土最南端の岬で、断崖直下の沖合いには小島群や岩礁群があって風光も明媚である。さらに、岬の灯台は明治四年に英国人技師によって建てられた国内最古の灯台のひとつであるし、一帯は蘇鉄の自生地であるときてもいるから、これまでにすくなくとも二、三度くらいは訪ねていてもよさそうなものなのだ。それにもかかわらず、過去一度しかこの岬を訪れたことがないというのはなんとしたことだろう。

地理的条件の特殊性や交通の不便さを理由に挙げたいところだが、こと私の場合にかぎっては、そんなことではとても説明がつきそうにない。かねがね末端地形偏愛症などとおのれの習癖を自嘲しながら、地理的条件や交通の便のきわめて悪い各地の岬に出没している身なのだから、そもそもそのくらいのことが苦になろうはずがない。それに、地図などで佐多岬周辺の最近の道路事情などを調べてみると、以前とは違って岬の先端へと通じる快適な有料道路なども建設されているようだから、その気になりさえすれば岬に立つのは容易であるに違いない。

そこでよくよく考えてみると、佐多岬に行くどころか、進学のために上京して以来、私は鹿児島そのものにほとんど帰省していない。鹿児島にはもう近親者が誰もいないというのもその大きな理由ではあるが、近親者がいないことが逆作用を及ぼし、帰省すると、どうしても自分自身でいろいろなところへ挨拶まわりをしなくてはならなくなってくる。近親者がいないなら挨拶まわりなんか必要ないじゃないかと都会育ちの人などには言われてしまいそうであるが、地方社会における地縁というものをそう簡単に片付けることはできないのだ。たぶん、このへんのことは私と同世代の田舎育ちの方ならよく理解してもらえるであろう。この挨拶まわりというのが、また相当な準備とエネルギーを要するとあって、ついつい帰郷するのが億劫になってしまいがちになる。

実を言うと、そんな状況を押しての数少ない帰省の折に、佐多岬を再度訪ねてみたいとおもったことはあったのだが、結局、実現はしなかった。私が育った甑島は薩摩半島の西側付根あたりに位置する串木野市の西方海上に浮かんでおり、また、高校時代を送った鹿児島市のほうは、おなじ薩摩半島の東側付根近くに位置している。そういった地理的な事情もあって、私の知人や友人のほとんどは薩摩半島側に住んでいるから、挨拶まわりをかねて甑島や薩摩半島一帯をめぐっているうちにいつも時間切れとなり、佐多岬は言うに及ばず、大隈半島に地続きの桜島にさえ行き着くことのない有様なのだ。どうやら、再度の佐多岬行きを実現するには、鹿児島県内の他所を訪ねるのをいっさいやめ、極秘のうちにひたすら北緯三十一度線を目指して直行するしかないようだ。

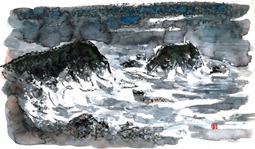

さて、ずいぶんと前置きが長くなってしまったが、薩南の海に臨むこの佐多岬の地に私が初めて立ったのはたしか九月半ばの風の強い日のことであった。なお夏の名残を内に秘めて降り注ぐ南国の陽光はそれなりに強烈であったように記憶している。高い断崖上にある展望台から見下ろす海は、折からの南風に激しく煽られ、大荒れに荒れていた。轟々という地を揺るがすような響きをともなって眼下の岩礁地帯に猛然と押し寄せる大浪は、純白の無数の水泡や水柱となって砕け散り、勢い余った激浪の一部は、なおも急峻な断崖を這い上がろうとのたうち狂っているようだった。

眼下はるかなところで繰広げられるそんな光景にじっと眺め入っていた私の体内で、なぜか突然、時間の流れが逆行しはじめた。幼少期から中学時代までを過ごした甑島は、この佐多岬と同様に、夏から秋にかけて頻繁に台風の通過する、いわゆる「台風銀座」に位置している。そのために恐ろしいばかりのエネルギーを誇示しながら海が猛り狂うことなど日常茶飯事にすぎなかった。また、冬場は冬場で、大陸から吹きつける強い北西の季節風に煽られ、一帯の海域は壮絶な嵐の様相を呈することも少なくなかった。

同じ鹿児島とはいっても、故郷の甑島においてではなく、そこから遠く離れた大隈半島佐多岬にあって、幼少期や少年期に体験した嵐の日の海の光景を想い出すというのはなんとも奇妙なことではあった。もっとも、人間の深層に刻まれた過去の記憶というものは、その記憶の現場に再度直接に立ったときよりも、現場とどこか類似する別の場所にたまたま行き合わせたりしたときなどのほうが、明瞭なかたちをとって甦ってくるものらしい。たぶん、善悪両様の想い出の生々しく渦巻きかえる現場に視点をとるよりも、時空的に一定の距離をおき、視座を現場の外にとったほうが、記憶の要素の適切な取捨選択がおこなわれ、全体的展望に立つ鮮明で整理された記憶像が形成されやすいからなのだろう。

もちろん、穏やかな日に青く輝く美しい島の海々も、朝日や夕陽に映える静かな入江も、そして、月光や星空の下で夜光虫の煌く夜の海面も、かけがえのない原風景となって私の心の奥底にしっかりと刷り込まれはした。しかしながら、私の心を強く育んでくれたいまひとつの原風景は、嵐の日によく目にした大荒れの海の光景だった。遠雷の響きにも似た不気味な音がいつ果てるともなく続く嵐の夜の海鳴り、轟々という耳をつんざくような大音響とともに巨大な海水の山塊となって集落の海岸線に次々と襲いかかる高波、その圧倒的なエネルギーと破壊力の前になすすべもなく佇み、ひたすら風神と海神の怒りの鎮静を待つだけの島人たちの姿――繰り返し繰り返し目のあたりにし、体内深くに刻み込まれていったその壮絶な風景は、知らず知らずのうちに孤独な少年であった私の心を鍛え上げてくれていたようなのである。

すでに父はなく、兄弟姉妹は言うに及ばず、叔父叔母も従兄弟の類もまったくなかった小学六年生の私を前に、死期の間近なことを予感した病床の母は、「成ちゃん、お母さんの命はもう先がない、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんだってもう長くないわ……。だから、あなたは、いまから独りで生きる覚悟をしておきなさい」と言ってのけた。

かたちこそはっきりと目に見えはしなかったが、子供心にもその到来の予兆を漠然と感じかけていたもうひとつの荒波が、轟々と猛り狂い渦巻きながら、現実のものとなって我が身の上に容赦なく襲いかかりはじめたのはそれから間もなくのことだった。程なくして自らの言葉通りに母は他界し、さらにそれから三年足らずのうちに祖父母たちも貧しく不遇な晩年の生活の果てに相継いで他界した。

島の嵐の海に咆え狂うの現実の大浪と、未熟な少年の人生の海に猛り狂う運命の荒波とが、相乗的にエネルギーを増大しながら二重の壁をなして襲いかかってくる夜などは、正直なところ、大きなそしてやり場のない不安に駆られることもすくなくなかった。ただ、だからと言って逃げ出すことが許されるわけでもなかったから、寄せ来る激浪に弄ばれながらも、ひたすらその猛威に耐え抜き、たとえ頭上から大浪に急襲されることがあろうとも、それに抗えるだけの浮力を身につけていくしか道はなかったのだった。

もしかしたら生来のものとして潜在的にそんな気質をいくらかはそなえもっていたのかもしれないが、必然的に、私の内なる気性のほうは日に日に激しくなっていった。そうでもしなければ風浪に耐えることはできなかったからである。もはや、赤面症も内向性も消極性もあったものではなかった。ひとつだけ幸いだったのは、そうやって培われた気性の激しさを内面深くにしっかりと封印して仕舞い込み、他人に向かってむやみやたらにそれを振りまわすのではなく、深い孤独や大きな苦境に陥った時などに自らの存立を支える心的な武器としてのみ用いるすべを同時に身につけることができたことだった。

佐多岬の突端に立ち青い海原と足下の岩礁地帯を食む豪壮な荒潮を見つめるうちに、急速に逆行をはじめた時間の中で、私は自らを育み培ってくれた少年期の激浪の日々をありありと想い起こし、さらには勢い余って、いささか自己詠嘆的な色彩の強くもあるそんな歌を詠み呟いたのであった。

RSS

RSS