ある奇人の生涯

「マセマティック放浪記」2002年12月25日

一年の終わりに

2002年も残りあと一週間ほどになってきました。とりとめもない手記であるにもかかわらず、この一年、「マセマティック放浪記」をご愛読くださった皆様方には心からお礼申し上げます。また、あわせて、よき新年をお迎えになられますように、心からお祈り申し上げる次第です。

ところで、来たる2003年の1月1日は水曜日です。そして、水曜日は私が筆を執るこの「マセマティック放浪記」の更新日にほかなりません。AICは年中無休が売り物のようですので、「マセマティック放浪記」は来年正月早々に新しい内容へと更新されることになります。縁起をかつぐわけではないのですが、ある意味でこれ以上のグッド・タイミングはないとも思われますので、来年の1月1日からはちょっとした新趣向にチャレンジしてみることにしました。

読者の皆さんにはご迷惑なことかもしれませんが、「ある奇人の生涯」という長編伝記実話小説を連載させてもらおうと考えています。いまのところ、一回につき平均十五枚程度の掲載を予定しているのですが、終了までにすくなくとも一年ほどはかかるのではないかと思います。ことによったら、それ以上の時間を要するかもしれません。横書きでの長編小説連載はどうなのだろうかという不安もありますし、段落や文章のリズムなどについてもいろいろと問題は多いのですが、いまやインターネット隆盛の時代とあれば、その潮流に乗って実験的に横書きでの小説掲載を試みてみるのも一興あることかもしれません。

ただし、もともとの原稿はいったん縦書きに打ち出してから、文体や文章のリズム、段落などの調整や手入れをしてありますので、お時間があり、かつ技術的に対応処理が可能な方は、テキスト部分だけをワードや一太郎に呼び込んで縦書きに変換し、段落などを通常の形式に直してお読みいただければ幸いです。筆者自身も一応校正はおこなうつもりではおりますが、勘違いやワープロ入力処理過程で起こるこまかなミスなどを完全に防ぐことはできません。またAIC編集サイドの人手不足などの事情もあって、通常出版物におけるような、編集部による十分な編集校正等の作業は望めませんので、ある程度の誤植や誤謬、不備などはお見逃し願うしかありません。

この伝記実話小説は、その題名からも想像がつきますように、昨年まで長野県穂高町の一隅に住んでいた石田達夫という稀代の奇人の生涯を描いたものです。昨年八月に他界したこの石田という人物については、マセマティック放浪記の中でもこれまで何度か書かせてもらったことがあります。「2000年04月26日・人生模様ジグソーパズル」、「2000年6月14日・ドラキュラ邸の宵」、「2001年04月25日・十三日の金曜日に」、「2002年04月03日〜2002年04月17日・ドラキュラ邸追想記(全3回)」などのバックナンバーをお読みくだされば、あらかじめおよその人物像は把握していだだけるのではないでしょうか。

小説の舞台は十数年前の信州穂高町に始まり、戦前の博多、東京、横浜、そして中国の天津、青島、大連、上海、さらには遠くエリザベス女王即位時前後の英国にまで及ぶことになります。登場人物も実に多様で、後半部においては若い時代の平成天皇をはじめとし、昭和史を飾った数々の有名人たちが実名で登場することにもなろうかと思います。まだそこまでは最終的な構想の詰めをおこなってはいないのですが、そのあと舞台は再び日本に戻り、一年前の穂高町で話が終わることになるでしょう。現段階でこんなことをいうのもどうかとは思うのですが、実録に基づく波瀾万丈の物語ですので、かならずや面白く読んでいただけるものと確信しております。

実を言うと、当初の予定ではこの伝記実話小説は、原稿用紙五百枚前後の長さに纏め、石田達夫翁の存命中に上梓するつもりでおりました。日本経済新聞社出版局の編集者との話し合いを通じて2001年までに同社から刊行してもらうように、ほぼ話もついていたのです。しかしながら、他の仕事で私が多忙をきわめたことのほか、多岐多様にわたる事実考証に多くの時間を要することなどもあって原稿の執筆が思うにまかせず、結局三分の一ほどを書き上げたところで足踏み状態になっていました。そして、そうこうしている間に石田達夫翁が他界してしまったのです。

亡き石田翁の霊を弔うためにもこの伝記小説をぜひ完成させなければならないと考えた私は、それまであった日経との話を振り出しにもどし、原稿枚数に制限を設けずにこの世紀の奇人の奇跡ともいうべき生涯の足跡を書き抜いてみようと決意したようなわけなのです。最終的に原稿用紙何枚程度でおさまるのかはわかりませんが、当初予定していた五百枚をはるかに超えるだろうことだけはまず間違いありません。なお、ご多忙なお身体ゆえ毎週とはいかないかもしれませんが、「自詠旅歌愚考」の挿絵でお馴染みの渡辺淳画伯に新作品のほうの挿画もお願いしようかと考えております。

書き下ろしにせず、AICですこしずつ公開しながら執筆を進めることにしたのは、ひとつにはAICで他の記事を書く場合に要するであろう時間をこの伝記実話小説の執筆に当てようと思ったからでもあります。しかし、それ以上に大きな理由は、様々な事情のゆえに世に知られることのなかったこの石田達夫という人物の途方もない人生を掘り起こし、インターネットという最新メディアを通じてそれを広く紹介することによって、昭和裏面史とでも呼ぶべき隠れた出来事の数々を一人でも多くの皆さんに知ってもらいたいと考えたからなのです。

そんなわけですから、先々は単行本にしてもらうつもりではおりますが、現段階では具体的なことは未定です。いずれにしろまだかなり先のことになりますので、じっくりと連載記事を読んでもらい、そのうえでとくに関心をもってくれるような出版社があれば、あらためて加筆修正をおこない、再編集をしてもらったうえで刊行をお願いしようかと考えています。

なお、これまで筆を執ってきた「自詠旅歌愚考」につきましては、「ある奇人の生涯」の記事連載の合間などに、月一回程度の割合で折々連載を続けさせてもらうつもりです。旅をテーマにしたこれまで通りの放浪記をときには一回読み切りでアップすることもあるかもしれませんが、石田翁の伝記執筆が完了するまでは、これまでのような複数回にわたる放浪記の掲載は控えさせていだだこうと考えています。

微力な身ではありますが、今後とも精神誠意執筆に励むつもりではおりますので、読者の皆様のご支援とご声援のほど、こころからお願い申し上げてやみません。

平成14年12月 本田成親 拝

「マセマティック放浪記」2003年1月1日

ある奇人の生涯 (1)

碌山美術館

「これからどちらへ?」―― 信州安曇野の穂高駅前で、手にした地図と観光案内板とを見較べながら気ままな旅の行程を考えていた私は、いきなり肩ごしにそう声をかけられた。「はあ?」と戸惑い気味に振り返ると、眼鏡の奥にいたずらっぽい笑みを湛えた一人の見知らぬ老人がじっとこちらを見つめていた。一瞬言葉に詰まって立ち尽す私に向かって、謎の老人は「昨日も私はあなたにお会いしましたよ!」と、追い伐ちをかけてきた。想わぬ展開に混乱をきたした私の様子を、老人は心底楽しんでいるかのようでもあった。生まれたばかりの樹々の緑が西陽をふくんでやわらかく輝く、ある晩春の夕刻のことである。

「あなたは昨日、碌山美術館のベンチでノートを片手になにやら想いに耽っていましたよね?」

「ええ、若葉は綺麗だし、陽差しもやわらかでとても気持ちがよかったので、ベンチに寝転ってボーッとしてました。でもどうしてそんなことを?」

「あのとき、私も客人を案内して碌山美術館を訪ねていましてね。それでたまたまあなたの寝そべっているベンチのそばを通り過ぎたんです。妙に印象に残っていましたんでね」

老人はそう言ってまた愉快そうに笑った。見るからに上質な麻織りのシャツを前開きにして着流し、太い黒縁のサングラスをかけたその姿には、不思議な存在感さえ漂っていた。どこか往年の黒澤明をも偲ばせる風貌のその老人を私はまじまじと見つめ返した。

旅の途中にあった私は、その前日、穂高駅に近い碌山美術館を訪ねたばかりだった。この美術館は、高村光太郎と並ぶ偉大な彫刻家、荻原碌山の業績を讃えて、昭和三十三年に建てられた。ツタの葉と蔓で覆われたチャペル風のレンガ造りの建物に魅せられてこの地を訪ねる人はいまもなお跡を絶たない。

安曇野の旧家の若当主、相馬愛蔵のもとに才色兼備でなる二十一才の相馬黒光が嫁いできたのは明治二十九年のことである。そのなみはずれた知性と美貌を武器にして、若いながらもすでに多くの文人や芸術家と交流のあった黒光は、嫁入り道具と共に一枚の絵画を持参した。「亀戸風景」というその一幅の風景画は、はからずとも彼女より三歳年下の青年荻原守衛の運命を大きく変えるところとなった。

姓は星、名は良というのが黒光のかつての本名だったが、女学校時代の師、星野天知が、「到底何かやらなければ成仏できそうもない光」を放つ彼女の瞳の輝きを「暗光」と呼んだことから転じて、「黒光」というその不思議な呼び名が生まれたのだという。「アンビシャス・ガール」として知られ、先練された都会的感覚の持ち主の黒光が安曇野に嫁してきた背景には、当時親交のあった国木田独歩や、彼女が傾倒していた田園詩人ワーズワースの影響もあったらしい。

キリスト教徒だった相馬愛蔵らが主宰する東穂高禁酒会に入会していた地元出身の青年荻原守衛は、その縁で美しく理知的な黒光を知るところとなり、彼女の鋭い知性と豊かな感性に圧倒された。なかでも、黒光によって教化され、芸術の世界へと眼を開きかけていた荻原守衛に一枚の油絵がもたらした衝撃は、その後の彼の人生を決定づけるほどに絶大なものであった。荒川河畔に牛が佇む様子を描いた長尾杢太郎筆の「亀戸風景」は、黒光への抑え難い思慕の念とあいまって荻原守衛の若い魂を激しく揺さぶったのである。守衛が芸術の道を志そうと決意したのはまさにこの瞬間であったという。いまも穂高の相馬家に所蔵されている「亀戸風景」の実物大写真が碌山美術館本館の入口近くに展示されている。

二十一歳になった荻原守衛は明治三十二年、相馬黒光の紹介のもと、巌本善治を頼って上京、明治女学校内の深山軒に仮寓した。そしてその二年後の明治三十四年、洗礼を受けて渡米し、ニューヨークの画学校に入学した。いっぽう相馬愛蔵夫妻も同じ年、穂高での生活に区切りをつけて上京、本郷の東京帝国大学前にあったパン屋「中村屋」を屋号ごと譲渡してもらい、その新事業の発展に努めることになる。当時の帝大生や上野の美校(現東京芸術大学)の学生たちの間で大評判を呼んだこともあって、中村屋は繁盛の一途を辿った。明治四十年には新宿追分に支店が開かれ、その二年後には新宿駅前に移転、現在の中村屋の基礎が出来上がった。文人や芸術家と幅広い交流をもつ黒光の才覚もあって、新宿中村屋はますます発展を遂げ、芸術家グループのサロン的役割を果すようにもなっていった。

ニューヨークには渡ったもののいまひとつ満たされぬものを覚えた守衛は、一時的に渡仏し、パリの画学校に入学する。そして、そこで運命的に出逢い心から感動した作品こそがロダンの彫刻「考える人」であった。「考える人」を目にして天啓に近い衝撃をうけた守衛は彫刻家になろうと固く決意する。

いったんニューヨークに戻って身辺の整理を終えた守衛は明治三十九年に再び渡仏し、彫刻の世界に没頭するようになっていった。美術雑誌に紹介された「考える人」の写真を一目見てやはりロダンに傾倒し渡欧していた若き日の高村光太郎と廻り逢い、互いに親交をもつようになったのはこの時代のことである。

ほどなく憧れのロダンに師事し、彫刻の腕に磨きをかけた守衛は、「女の胴」、「坑夫」などの秀作を次々に生み出していった。この頃から守衛は、「碌山」と号するようになるが、この雅号は、渡欧中に彼が愛読した漱石の小説「二百十日」に出てくる「碌さん」をもじったものであったという。しかし、その語調の中には恩師「ロダン」の名前のもつ響きが暗に込められているようにも想われてならない。明治四十一年、三十歳になった荻原碌山は、盟友高村光太郎が激賞した作品「坑夫」を携えて帰国する。現在碌山美術館に所蔵されているその作品を、当時の厳しい運搬事情を承知のうえで是非とも母国に持ち帰るようにと勧めたのも光太郎であったという。

帰国した荻原碌山は、相馬夫妻が営む新宿中村屋の二階に仮住まいし、東京で帽子屋を開いている実兄の援助で出来た近くのアトリエに通いながら、作品の製作にとりかかった。アトリエと言えば聞こえはいいが、実際には麦畑やトウモロコシ畑の中に立つ六畳一間ほどのバラック小屋だったらしい。

「愛は芸術なり。相克は美なり」という有名なロダンの芸術思想を継承した碌山は、激しく美しくも、いっぽうで救い難い葛藤と愛憎に彩られた世界に自らの魂を投じ、そこに彫刻表現の根源を求めた。愛の相克のもたらす美に文字通り命をかけていったのである。青春期に安曇野で出逢って以降、若くして他界するまで、碌山の相馬黒光に対する深い思慕は変わることがなかった。とくに、相馬愛蔵が安曇野に愛人をつくり黒光との不和が囁かれるようになると、碌山は黒光母子を連れて渡米することさえも考えたという。しかし、黒光はそんな碌山の激情を鎮め制するかのようにひたすら中村屋の家業に精魂を傾けるばかりだったため、碌山の煩悩は果しなく高まりゆくばかりだった。

自らの意志ではいかんともし難い胸中の苦しみを叩きつけるようにして、碌山は「文覚」、「ディスペア」、「労働者」といった作品を製作した。「文覚」は芸術としての彫刻が何たるかを初めて我が国に知らしめる歴史的記念作品ともなった。モデルとなった文覚上人は、北面の武士だった頃に恋慕した人妻、袈裟御前を誤って殺め、その苦悩のゆえに出家して仏門に入った歴史上の人物だけに、碌山には、黒光に対する自らの処し難い気持を重ね見る想いだったのであろう。絶望に悶える女の姿をテーマにした「ディスペア」は碌山と黒光の深い関係とそれに伴う複雑な事情が形を変え、類稀なる芸術作品へと昇華したものにほかならない。

明治四十二年の暮れ、自らの命の炎に避け難い翳りと揺らぎとを感じた碌山は、精魂を尽して一つの作品の制作に取りかかった。伝記の語るところによれば、塑像を作る粘土が凍結するのを防ぐため、毛布はおろか自分の着衣までも覆いとして用いた碌山は、暖房器具一つない貧しいアトリエの中で立ち震える有様だったという。

翌年の明治四十三年三月半ば頃に「女」と題されるその作品は完成した。完成後まもなく碌山のアトリエに案内された黒光の子供たちが、一目見るなり「あっ、母さんだ!」と叫んだというその塑像こそは、碌山最後の、そして明治期最高の傑作といわれる作品であった。膝を立て、両腕を後手に組んで豊かな乳房を誇示するかのように胸を張り、こころもち右へと首を傾け、両眼を閉じてわずかに口を開き、悩ましげに天を仰ぐその像は、まさしく相馬黒光その人の裸形そのものだったのだ。日本近代彫刻の名作「女」は、碌山と黒光が、その相克の深さにもかかわらずどこまでも心身を許し合う仲であったことをはっきりと物語っている。

「女」を完成してほぼ一ヶ月後の四月二十日、中村屋の奥にあった相馬家の居間で友人達と談笑中、突然に吐血した碌山は、それから二日後の早暁、相馬夫妻や駆けつけた多くの知己が見守るなかで絶命した。時に碌山三十二歳、天才にありがちな夭折であった。折しも奈良を旅していて碌山の臨終に立ち合うことのできなかった高村光太郎は、のちに「荻原守衛」という詩を詠んで次のようにその死を深く悼んでいる。

粘土の「絶望(ディスペア)」はいつまでも出来ない

「頭が悪いので碌なものは出来んよ」

荻原守衛はもう一度いふ

「寸分も身動き出来んよ。追いつめられたよ」

四月の夜更けに肺がやぶけた

新宿中村屋の奥の壁をまっ赤にして荻原守衛は血の魂を一升吐いた

彫刻家はさうして死んだ……日本の底で

息を引きとる直前、碌山は人目を忍んで黒光に一つだけ重要な頼みごとをした。碌山の葬儀が行われてから何日かのち、今は主なき碌山のアトリエに一人佇む相馬黒光の姿があった。黒光は死の床で碌山から秘かに手渡された合鍵で故人が愛用していた机の引き出しを開けて一冊の日記帳を取り出した。びっしりと歓喜や苦悩の文字の書き込まれたその日記帳の一枚一枚を黒光はむしりとり、深い想いを押し殺すようにして火にくべた。立ち昇る煙が天上遥かな碌山の魂に届けとばかりに、黒光は、情念の写し絵とでもいうべき紙片の数々を燃やし去っていったに違いない。

荻原碌山の遺骸の眠るひつぎは列車で信州穂高の実家に運ばれ、北アルプスの常念岳を望む安曇野の一隅に埋葬された。碌山の遺作「女」は、その年の秋の第四回文展において、「この一品をもって及第品中の最高傑作と断ずる」と絶賛された。日本近代彫刻の金字塔ともいうべき「女」は、荻原碌山が文字通りその命を賭け、最後の血の一滴までも絞り尽して完成させた作品だったのである。

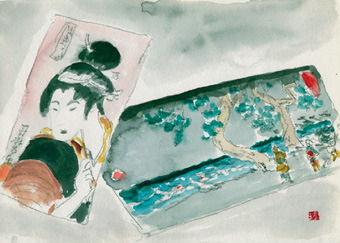

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年1月8日

ある奇人の生涯 (2)

出遇った相手は人食い老人!

その日碌山美術館で「文覚」や「女」をはじめとする彫刻作品を見たあと、私は中庭に出て、白塗りの大きな木製のベンチに腰をおろした。そして、ほどよく張りつめた精神をやわらかな木漏れ陽がここちよく包み暖めてくれるなかで、碌山と黒光という時代を超えた二つの魂の壮絶な愛の相克に遠く想いを重ねていた。

能力も人間としての器量もはるかに劣る私などにそんな命懸けの大ロマンがあったわけなどないのだが、身のほどにふさわしい幾つかのロマンの経験ならばそれなりになくはなかった。時代こそ違うが、すくなくとも自らのささやかな体験を重ね通し見ることによって、明治というまだ封建色の強かった時代に近代的な精神と感覚をもって生まれた二人の魂の不幸と、それゆえの愛の苦悩の深さを偲ぶくらいのことはできた。芸術史に残る一体の彫像としてお互いの魂を合体凝結させることによってしか、明治社会の執拗な呪縛を逃れ、新たな世界へと翔くことが許されなかった碌山と黒光の煩悶の一端は、おぼろげながらもわかる気がした。

彫像に修羅の涙を托しつつ

時を旅する若き碌山

そんな短歌まがいの戯言を胸の奥で呟きながら深い想いに耽っているときに、老人は私の脇を通りかかったらしいのだ。印象に残ったと老人が言うところをみると、よぼど情ない顔でもしていたのだろう。

「穂高駅でいまさっき客人を見送って帰ろうとしたら、あなたが立ってるんで声をかけてみたんですよ」

「はあ……」

なおも戸惑う私をまえに、老人はさらに言葉を続けた。

「今日これからのご予定は? よかったらしばらく私と話でもしませんか?」

「そうですねえ。これといってとくにありません。放浪に近いことをやっていますから」

「じゃ私がこの辺でも案内してあげましょう。これも碌山美術館のとりもつ悪縁と思ってね」

「う〜ん、じゃ、まあ折角ですからお言葉に甘えるとしますか……」

「気が向いたら一晩私の家に泊まってもらってもいいですよ。独り暮しですから誰にも気がねはいりません」

「そうですか、ちょっと考えてみますが、それじゃいくらなんでも御迷惑でしょうし、図々しいにもほどがあるという気がしますから……」

相手の申し出の意図を測りかねて困惑しながらも、すこし心の傾きはじめた私に向って、なんとも人を食った殺し文句が飛んできたのはその直後だった。

「遠来の客を見送ったこんな日の夜は、独り暮しの身にはいささか淋しくてねえ。そんなときには、一夜の宿を供するふりをして、道に迷ったうまそうな旅人をとって食うにかぎるんですよねえ……」

謡曲にある安達ヶ原の黒塚伝説を想わせるそんな言葉を吐いた老人は、いたずらっぽい眼で私のほうを見つめながらにやりと笑った。相手が妖艶な美女に化けていないのは残念だったが、黒塚伝説に登場する美女は鬼姿の化身で、鬼爺が美女に化けて人を食ったという話は聞いたこともないから、それはまあ無理な注文ではあったろう。相手がドラキュラなら、一応筋は通るが、すると、今度はこちらが美女に化けなければ向こうが納得するまい。ただ、残念なことに私にはその趣味はなかった。

物語の常道からはすこしばかりずれていたが、老人のその一言は私の体内に潜むある種の嗅覚を一瞬のうちに呼び覚ました。相手がただ者ではないと直感した私は、「どうご覧になってもうまそうには見えないでしょうが、よろしければどうぞ!」と切り返した。

老人の術中に自らはまるのは目に見えていたが、こちらもそれなりに人を食ってきた身なので、この際人に食われてみるのも悪くなかろうと、相手の誘いにあえて乗ることにしたのだった。

老人は駅前に駐めてあった自分の軽乗用車に私を乗せると、穂高駅からすこし離れたところにある大規模なワサビ園に向かって走りだした。そのワサビ園行きは私のほうが望んだことで老人の勧めによるものではなかったが、相手はこちらの要請に快く応じてくれた。ハンドルを握りながら、老人はジョークや洒落を次々に飛ばし続けたが、その切れ味にはどこか日本人離れした鋭さとセンスの高さが感じられた。

晩春の夕刻のこととあってワサビ園周辺には人影はまばらだった。清冽な水のながれる水路の張りめぐらされた広大なワサビ田そのものには風情を感じはしたが、観光客目当ての雑多な土産物屋やお世辞にも趣味がよいとは言えない種々の人工物、彫像群などには、言葉を失いひたすら苦笑するばかりだった。

伝説の大王窟と称する俄か造りの見るからに怪しげな洞穴や場違いの石組みのピラミッドを指しながら、「真面目に考えれば腹も立ちますが、出来そこないのジョークだと思えば結構楽しめるんですよ」といって、老人は愉快そうに笑った。

ジョークという意味での極めつけは、園内の一角にある大王神社とかいう祠の周辺の奇妙なたたずまいだった。狭いけれど曲りなりにも鳥居と祠をもつ境内には、創業者夫妻らを顕彰した何体かの銅像がものものしく立っている。そのすぐそばに仏像らしきものが並んでいるかと思えば、鳥居の左手にはちょっとした芸術作品風の「安曇野のこどもたち」という、健康そうな男女二人の児童を形どったブロンズ像が配置されていた。そして、それらすべてを嘲うかのように鳥居から数歩と離れていないところに置かれているのが、若い女性の裸体のブロンズ像だった。

「安曇野一帯には商売上手な芸術家もたくさんいましてね。芸術にかこつけて見え見えの作品を高く売りつけた結果がこの有様なんでね」

「大真面目に並べてあるぶん、よけいに笑いを誘われますね。これらの代物を憶面もなく売りつけた芸術家やブローカー連中への痛烈な皮肉を込めてのことなら、それはそれで見上げたものなんですがね」

「時々客人を案内してここを訪ねるときには、この見事なまでのアンバランスのもたらすジョークと風刺を楽しんでもらうことにしてるんです。うっかりすると折角の珍品を見落としてしまいますからねえ」

「彫像の作者たちには、いくらなんでもそれなりの自負はあたのでしょうから、この有様を目にしたらさすがに驚いたんじゃありません?」

「そんな繊細な神経でもあれば救いもあるんでしょうが、『恥は金なり』と開き直っているかもしれませんよ。どうせなら、大きなゴミ箱のそばにでも飾っておけば、もっとワサビが利くんですがね」

老人の言葉は辛辣だった。

「なにやら僕の全身にもワサビが利いてきた感じですよ。ここまでワサビが浸み透ってくると、辛過ぎて食べてもうまくありませんよね?、やっぱりこのワサビ園を訪ねてよかったなと思いますよ」

ちょっと意地悪気味な言葉を返すと、老人は愉快そうに笑ってさらにこう応えた。

「じゃ、そろそろ利き過ぎたワサビをすこしばかり洗い落しにいきましょう。実はすぐ近くにいいところがあるんですよ。ほんとうは、あなたをそこに連れていきたかったんです。利き過ぎたワサビもですが、あなたの身体についた泥のほうもしっかり洗い流してからでないと、食べられそうにないですからね」

「泥をとったらあとは、骨ばかりで、食べるところなんかありませんよ。もっとも、ちょっとやそっとでは私の泥はとれないでしょうけどね」

軽口を交わしながら、我々はワサビ田を右手に囲いこむようにしてのびる土手上の道を歩きはじめた。碌山美術館のような本物の芸術空間もあれば、このワサビ園のように珍妙な空間もある。そして、この老人のような不思議な人物も存在している。北アルプスの麓にそって長くのびる安曇野に私はある種の親しみをさえ覚えかけていた。

土手上をすこしばかり進むと何体かの道祖神が立ち並ぶ場所に出た。いまはこのあたりの土手道もすっかり整備され、ワサビ園観光コースの一部に組み入れられてしまっているが、当時はその付近まで足を運ぶ人はほとんどいなかった。老人は道祖神の前に立つと、いかにもそれらしく見えるが、これも新しく造って運び込んだ代物だと説明してくれた。道祖神はもともと古い集落をつなぐ道沿いに点在しているものだから、たしかに、地理的にみても不自然なこんな場所にそれらが数体も一緒に立ち並んでいるわけがない。近づいて石の刻面をよく観察してみると、たしかに新しい感じのものが多い。なかにはかなり古い造りのものもあったが、それだってはじめからここにあったわけではないだろう。

道祖神群の前を過ぎてすこし進むと急に左手の景観がひらけ、西方から流れてくる川が大きく北へと曲がる地点に出た。なにげなく川面に目をやった私は、次の瞬間思わず息を呑んだ。満々と水を湛えた万水川というその川の流れは深くそして速かった。北アルプスの綾線近くまで傾いた西陽に川面は美しく映えていた。眼下を流れる水は透明そのもので、三メートルほどはあろうかと思われるその水深と速い水の動きにもかかわらず、川底までがはっきりと透きとおって見えた。

水中には若緑色の美しい水草が繁茂し、下流方向に大きくたなびくようにしてゆらゆらと搖れている。水梅花とおぼしき小さな白い花が清流の中で身を清めるようにして点々と咲いていた。下流方向の両岸にはミズナラをはじめとする好水性の樹木が密生し、幅十メートルほどはある川筋全体を両側から覆い守るようにしてしなやかな枝を伸ばしていた。岸辺よりの水面にやさしく影を落とす樹々の緑も命にみなぎり、その葉の輝きは鮮烈そのものであった。

水辺に近い土手の斜面では、タンポポをはじめとする無数の黄色い花々が、野の虫たちを誘いかどわかすかのようにその鮮かな色を競っていた。上流左手の川岸に目を転じると、二、三軒の水車小屋が建ち並び、昔風の大きな木造りの水車が、時の流れに抗うかのようにゆっくりと回転していた。眼に飛び込んでくるなにもかもが美しかった。それは信じられないような光景だった。私も国内各地をずいぶんと旅しているが、人里近くにあって昔ながらの姿をいまも留める川を目にすることはめったにない。人手のほとんど加わっていない自然堤防をそなえ、いまでも日本古来の美しい姿を残す川を集落の近くに探すとなると容易なことではないに違いない。それなのに、昔の絵や写真の中にしか見ることのできないような川が突如私の眼の前に現われたのだった。

「僕はこの川が大好きでねえ、よく散策に来るんですよ。あのジョークいっぱいのワサビ園の近くにこんな川があるなんて意外でしょう?」

「そうですねえ。日本の昔ながらの風景が時間の淀みの中にたまたまとじこめられて残った感じもしますし、西洋の印象派の絵の中に見る田園風景にもどこか似たところがありますよね」

「身体の泥は落ちそうですか?、この川の水ならそれなりには泥も洗い流せるでしょう?」

「ええ、そうですね。お口に合うほどに身が清まるかどうかはわかりませんが、利き過ぎたワサビや長年の生活でしみついた泥の大半は落ちてしまいそうですね」

「すこしくらいは泥とワサビが残っているほうが独特の風味があってうまいから、ちょうどいいでしょう」

我々はそんな愚にもつかぬ会話を交しながら、万水川周辺を心ゆくまで散策した。もし自分一人だけでワサビ園を訪ねていたらこの素晴らしい風景に出逢うことはなかっただろう。私は、いまだ正体の掴めぬこの不思議な老人に内心深く感謝するばかりだった。

実をいうと、それから二、三年のちのこと、黒沢明監督の「夢」という映画を見ていた私は、ラストシーンの映像を前にして思わず声をあげそうになった。スクリーンいっぱいに広がる美しい川と水車小屋の風景は、忘れもしないこの万水川とその岸辺に並らぶ水車小屋の織りなす景観そのものだったからである。ずっとのちなってから、あらためてその老人と出逢いの際の想い出話をするうちに、その水車小屋だけは映画撮影のために黒沢監督がとくに造らせたもので、撮影終了後もそのまま残されたのだいうことが判明したのだが、いずれにしろ、それは私にとって忘れられない風景となった。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年1月15日

ある奇人の生涯 (3)

偉大なる創造空間?

駐車場に戻り車の座席にすわると、老人は、今夜は自分の家に泊まっていかないかとあらためて尋ねてきた。この老人が何者かを知りたいという思いが先に立ちはじめていた私には、もはやその誘いを断る理由などなかった。それまでの会話の端々から、相手が並々ならぬ語学力をそなえもっているらしいことだけは推察できた。ただ、質素な独り暮しだが、毎週三日働き残り四日は精神を満たすためにのんびりと遊び楽しんで暮していると笑う老人の真の姿は、まだ私にはまったく見えてこなかった。

まずは夕食をとろうということになり、老人の案内で「天満沢」という穂高町の西部山麓道路沿いにある老舗の蕎麦屋に行くことにした。老人の住まいはその蕎麦屋から遠くない赤松林の中にあるという。天満沢に向う間も彼はウィットと風刺に富んだ言葉を連発し続けた。体内から自然に湧き上がってくる感じの示唆に富んだそれらの言葉に、日本人離れした発音のかなり特殊な英語やフランス語の単語が織り混ぜられることからすると、この奇妙な人物が海外での生活経験を豊かにそなえもつことは明らかだった。

大ザルに盛って出される天満沢の蕎麦は、さすがに美味だった。お店の座敷の窓越しに夕闇の迫る安曇野を眺めやると、灯りはじめたばかりの民家の明かりが、どこか愁いを漂わせながら点々と瞬き輝いて見えた。

蕎麦を食べながら、老人はごく最近も通りすがりの大学生をからかった話をした。穂高駅から大きなザックを背負って山麓方向へと向う見知らぬ若者に、「あなたは横浜国大の横沢さんですね。これから穂高ユースホステルにいらっしゃるんでしょう?」といきなり話かけたというのである。一面識もない老人に名前や所属大学、さらにはその時の行き先まで当てられた大学生のほうはさすがに仰天したらしい。穂高駅からザック姿の若者が夕刻に向う場所は十中八九はユースホステルに間違いないし、ザックには大学名と当人の名前がマジックで記されていたからというのがその一件のタネ明かしなのだが、老人はどうやらいつもこの調子で「旅人を食って」いるらしかった。

「僕はシャーロック・ホームズが好きでね。ホームズ流に言えば、 『My dear Watson, this is just elementary!(ワトソン君、これはごく初歩的なことでねえ!)』という訳ですよ」

相手は簡単に事の次第を説明したあと、笑いながらそう話を結んだが、この最後のさりげない一言には、ずっとあとになって思うと、この老人の不思議な人生の解明に役立つ重要なヒントが隠されていたのだった。しかしながら、その時の私にはまだその言葉の背景を的確に読み取ることはできなかった。現代のホームズにはとてもなれそうにないというのはこの一事からしても明らかだった。

そば屋を出た私は案内されるままに老人の家へと向った。北アルプス山麓の深い赤松林の中にある洋風の屋敷には見るからに妖しげな気配が立ち込めていた。一瞬私はドラキュラ屋敷を連想したが、いまさら引き返す訳にもいかない。意を決した私は玄関の扉をおもむろに引き開けて家の中へと入っていった。

平屋造りの建物の中は簡素だが天井の高い洋風の構えになっていた。調度類もアンティークなものから現代風のものまでがいろいろと並んでいたが、明きらかに異国風のものが多かった。ただ西洋風の調度品ばかりでなく、東南アジアや中東風、さらにはアフリカ風やラテンアメリカ風の調度類までがいりまじっている感じでもあった。そして、この雰囲気からするとだとすくなくとも和風の妖怪は棲みついていように思われた。また、極力明るさを抑えた照明が室内に絶妙な陰翳を生み出しているのを見れば、この老人の美的センスの高さがおのずから偲ばれもするのだった。

いったんロングチェアに腰をおろして短い会話を交えたあと、私はトイレに立とうとした。すると、老人は、「この家のトイレにはいったら一時間は出てこられませんよ!」と言って意味ありげに笑った。案内されたトイレの前に立つと、なんとドアに「WORKS CREATIVE」と記されているではないか。WとCだけは赤い文字にしてもある。おなじ「W・C」でもこの「W・C」は、「創造的な作品群」あるいは「創造的な仕事の産物」であり、また「創造的な仕事の場」でもあるということらしいのだ。どれどれとばかりにドアを開けて一歩中に踏み込んだ私は、思わず驚嘆の声をあげそうになった。

広々とした造りのトイレの中央には西洋式の便器があり、その左手には木の棚があって、面白そうな本が何冊も並んでいた。簡単なメモ用ノートらしいものもある。便座にすわったままで本を手に取って読書に耽ったり、思策のすえにウーンとばかりに絞り出した独創的なアイディアをメモしたりもできるわけだ。ただ、そこまでならたまにある話で、そう驚くほどのことではない。私が目を奪われたのはドアの裏面を含めた前後左右の壁面と天井の五面の様相だった。

それらの面には珍しい大小のポスターや写真類、絵葉書類などが見事な構成と配列で貼りめぐらされていたのである。詩情豊かな自然の風物や海外の名所旧跡などの絵や写真、それぞれに物語を秘めた様々な男女の珍しい写真、さらに、見るからに独創的な芸術作品の写真や何枚かの美術展の酒落たポスターと、どの一枚いちまいをとっても、なんともいえないほどに味のあるものばかりだった。大小合わせれば二、三百枚はあろうかと思われる絵葉書や写真、ポスターなどが、オランダあたりの美しい花壇を連想させる構成とデザインで五つの面いっぱいに貼られている有様は、壮観の一語に尽きた。右側の壁面には手造りの文字盤をもつ花時計風の時計まで備えられており、まさにそれは「創造的作品」とでも呼ぶにふさわしいものであった。

私はとりあえず便座に腰掛けはしたものの、本来のその空間の用途など忘れてしまった状態で天井や四方の壁を順々に見回した。なるほど、こんな調子で絵や写真の一枚いちまいを眺めていたら、それだけでも一時間くらいはすぐに経ってしまうに違いない。そんなことを考えながら前方を見上げると、一枚の大きなポスター風写真が目にとまった。黒いグラスをかけた老人とおぼしき人物が風のような動きを見せて地上を走っている風変わりな写真である。写真の中の人物は不思議なまでの存在感と、それとは相反する不気味なほどに変幻自在な多様性とを同時に持ち具えているかのようだった。

しかも、驚いたことに、よく見るとその人物はほかならぬこの家の当主そのものだったのだ。老人の本質を見事に撮りきった写真家もさるものなら、このような不思議な動きを苦もなくやってのけるモデルのほうも相当なものである。私の好奇心はいやがうえにも掻き立てられるばかりだった。「トポスの復権」というタイトルの入ったポスターに目が行ったときも、私は思わずニヤリとした。「トポス」とは「場所」という意味である。老人はその美学に即し「トイレという場所の復権」を暗に唱えようとしていたのだろう。

ようやく本来の目的を想い出した私は、その一件を片付けたあと、何気なくロールペーパーに手を伸ばし、その一部をちぎりとった。そしてそれに目をやった途端、呆気にとられて、またもや息を呑み込む有様だった。なんとその紙片には青い色で英語のクロスワードパズルが印刷されていたのである。チャレンジされたからには受けて立つほかはない。かくして私はトイレからの脱出をはかるために難解なパズルに挑むという思わぬ事態に追い込まれるはめになった。

日本語のものだってクロスワードパズルはそれなりに難しい。まして英語のクロスワードパズルとなると、短時間での完答は容易ではない。しばらく考えてはみたが、どうしてもわからないところがある。このままだと夜が明けるまでこの便座に腰かけたままでいなければならない。この「WORKS・CREATIVE」空間のなかで、いつまでもロダンの「考える人」をみっともなくデフォルメしたような格好を続けていたら、私自身が老人の芸術作品の一部と化してしまうだろう。やむなく意を決した私は、三、四シート分のクロスワードパズルを犠牲にすると、新たにちぎりとった一枚のクロスワードパズルを手にしてトイレを出た。

おそらくは内心でニヤニヤしながらお茶の用意をしていた老人は、クロスワードパズルつきのロールペパーの切れ端を手にした私の姿を目にすると、

「ずいぶんとごゆっくりでしたねえ……私の創造空間を楽しんでもらえましたか?」

と愉快そうに訊ねてきた。

「ええ、存分に……。もうちょっとで便座にすわったまま硬直していたら、新作『考えるアホ』になってしまうところでした」

「ははは……で、そのクロスワードパズルは解けたんですか?」

「いや、それがまだなんですよ。せっかくですからお茶でも頂戴しながらゆっくり解いて、それからまたトイレに戻って排泄口を拭いてくることにします。その間しばし御迷惑をおかけしますが……」

「せっかく万水川の水で身についた泥を落としてもらいましたのにねえ。困ったもんですねえ……」

「こちらもちょっとくらいは防御策を講じておきませんとねえ」

そんなとりとめもないそんな言葉を交わしながら、我々はテーブルに着いた。紅茶を出してくれた老人は、カップの中のお湯にティーバッグをしばらく浸したあと、スプーンの先にティーバッグ本体をのせ、その上に馴れた手つきで付属の糸をぐるぐると巻きつけた。そして器用にティーバッグに残る水分を絞り出してみせた。

「ティーバッグ紅茶を使うときは、こうすると成分がうまく外に出るし、カップから出したあともベチャベチャしない。よく水切れしているから、もう一度使うときも都合がいいんですよ。まあ、以前は向こうにもティーバッグなんてものはありませんでしたけれどね。私も紅茶にはずいぶんとお世話になりましたから……」

感心してその手捌きを見つめる私に、相手はそう説明してくれた。ティーカップを持つときの慣れた手つきや「向こうにも」というその言葉のあやからしても、この老人が海外生活、おそらくは英国での生活体験をもつことは推測できた。

刻々と時をきざむ時計の針の動きとともに戸外の闇はどこまでも深まり、その闇の吐き出す黒い霧によってこの屋敷だけが外界から包み隠され、異次元の底へと沈み込んでいくみたいであった。どこか屋敷の近いところを流れているらしい小川のせせらぎの音だけが、この異界を現実界とをつなぐ唯一の細い糸のようにさえ感じられた。

その晩、我々は夜を徹して奇妙な対話を繰り広げた。嘘のなかの嘘にもみえて、この世でいちばんの真実のような、大詐欺師同士の対決にも似て、実は聖なる二人の高談のような、それはそれはなんとも不思議な歓談だった。対話の途中で何気なく席をはずした老人は、上質の厚い黒毛布を二つ折りにし、折り目の中央付近を首穴として切り抜き仕立てた手製のドラキュラ風マントに着替えてふいに現われ、私の背筋をぞくりとさせた。

二本の牙こそはえていなかったが、その風貌には映画で見る晩年のドラキュラ伯爵にも似た凄みがあった。しかも、屋敷の周辺に広がる深い林のどこかでフクロウが鳴くという望外のおまけまでがつく有様だった。どうやら、この魔宮から抜け出し、日常世界へと無事生還を遂げるには、こちらもそれなりの覚悟を決めて相手を化かし返すしかないように思われた。

盤面を激しく跳ねまわるパチンコの玉のように話はあちこちへ飛んだ。老人は想像以上に博識だった。その口からは、戦前の博多、京都、東京、さらには中国の青島、大連、上海での体験談や、戦後間もない頃の英国での生活体験についての話もでた。コナンドイル、アガサ・クリスティ、サマセット・モームなどをはじめとする英米文学作品についての造詣も驚くほどに深かったし、語学一般についての知識も並々ならぬものがあった。また芸術や文化について語るときの一語一語には、カミソリのような鋭さとナタのような重量感とが同時に込められている感じだった。その表現は日本人離れしたウィットとアイロニイに富んでいた。思わぬところで思わぬ有名人との出逢いの話が飛び出したり、歴史的な出来事に遭遇したときの想い出話が出たりして、私は何度も我が耳を疑うばかりだった。しかし、老人の言葉とその口調や表情には、現実にそれらを体験した者にしかもち得ないような、動かし難い真実味と重々しさが秘められていた。

嘘のようにみえて真実のような、真実のようにみえて嘘のような、どちらともつかない言葉のモザイク模様の中をさまよううちに、私は、モームの短編小説の世界の中に迷い込んでしまったような気分にもなってきた。目の前の人物が、嘘を真実に、真実を嘘に見せる天才ストーリー・テラーのサマセット・モームその人ではないかという錯覚さえおぼえるほどだったのだ。

寝室と書斎を兼ねた老人専用の部屋の壁には、国内外で広く活躍する芸術家、谷内庸夫の紙彫刻作品や、雑誌などでも知られる写真家、市川勝弘の作品などが配されていた。どうやらこの二人の若手芸術家たちも折々この穂高の「伏魔殿」に出入りしているらしかった。かつて彼らも、このドラキュラ老人の餌食になったのが縁でここを訪ねるようになったのだという。老人をモデルにしたトイレの中のあの不思議な写真は、カメラマンの市川が彼独特の手法で撮映したものだったのだ。

壁面の一隅には地元で建設業を営む素人カメラマンの作品だというモノクロの写真も飾られていた。花の蜜を吸う一匹の蝶が逆光に浮かぶ様子を撮影したものだが、その作品全体にはなんとも言えない生命の躍動感と体内の奥深いところを揺さぶる不思議なエロスが漂っていた。蝶と花と光と影という個々の構成要素が微妙に作用し合い、全体として美しい女体の肌を連想させるようなこの写真作品を、以前私はどこかで見かけたような気がしたが、その記憶はさだかではなかった。いずれにしろ、このような作品をさりげなく書斎に飾る老人の美的感覚は、なまじのものではないと思われた。

部屋の別の壁面には老人自身の作という一篇の酒落た英語詩「TREE」が黒のマジックでしるされもしていた。そして、その左手には、万歩計で測った日々の歩行の数を独自の処理法で樹形図化した不思議な模様が描かれていた。よく見ると横軸には日付を、縦軸には歩行距離数を配した一種のグラフになっていて、そのグラフの上辺のあちらこちらに赤い小さなマークがついていた。その意味を訊ねた私に、老人はいたずらっぽく笑いながら、本音とも冗談ともつかぬ調子で、それは性的衝動を覚えた日をマークしたものだと答えてくれた。

仕事用のデスクの上にさりげなく目をやると、何冊かの英文学の原書が置かれており、そのうちの一冊は開かれたままになっていた。それは「野郎どもと女たち」などの著作で知られるデーモン・ラニアンの作品のひとつで、どうやら翻訳作業の途中のようだった。話の端々から、英語がらみの仕事に相当関ってきたらしいことは推測できたが、書斎周辺の情況から察すると、どこにでもいるようなレベルのいわゆる「英語屋」ではなさそうだった。私自身も多少は海外著作物の翻訳経験もあり、英語でレポートを書く程度のことはやっていたので、そのことだけはすぐに想像がついた。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年1月22日

ある奇人の生涯 (4)

人生模様ジクソーパズル

狐と狸の化かし合いのような会話をいつ果てるともなく続けるうちに、夜はしんしんと更けていった。我々を包む大気とお互いの体の動きこそ靜かだったが、二つの精神と精神とは激しい火花を散らしてぶつかり合っていた。自らの肉体こそ現実に相手に食われることはなかったが、精神のほうはかなり相手の牙によって傷つき食い荒されてしまった感じだった。そんな中でタイミングをみはからっていた私は、単刀直入に老人のほんとうの職業を問いかけてみた。すると老人は、「そんな質問に一口で答えるのは難しいですね。あえて言えば『人間と人間のコーディネーター』ですかね」とまたいわく有りげに笑ってもみせた。

それでも容易には納得せずあの手この手で追及の矢を放ち攻めたてる私に、さすがの老人もいくぶん防御の手段に窮したらしく、その正体の一部をあらわしかけはした。しかし、それらはあくまでも相手の全体像のごく断片的なものにすぎなかった。驚くべきことに、生涯に四十六もの職業を体験したとも語る老人は、己の人生を系統だてて語る好みなどないと嘯き、どうしても自分の過去に興味があるというのなら、ジグソーパズルを解くように様々な話を繋ぎ合わせ、勝手に全貌をつかめばよいと笑って私を煙に巻いた。

老人は、十三日の金曜日には、自分の人生に大きく関わるような「変な人物」に出逢うことがよくあるのだとも語った。実を言うと我々が出逢ったのもたまたま十三日の金曜日だったのだ。光栄なことと思うべきかどうかはいささか疑問ではあったのだが、もしその言葉が事実だとすると、どうやら私もまた「変な人物」のリストの一端に名を留めることにはなるらしかった。ジグソーパズルを解くためにはこれからもまた何度かここにお邪魔しなけらばならないだろうと告げると、老人はニヤニヤしながらこう言い足した。

「またここを訪ねてくれるなら、なるべく十三日の金曜日にいらっしゃい。もし誰か他の人を一緒に連れてくるなら、まともじゃなく、なるべく変な人間のほうがいいですねえ。ただ、その時までこの屋敷が存在しているかどうかわかりませんけどね……」

相手の言葉を待つまでもなく、私のほうもまた、この不思議な空間は次に訪ねるときには霧のように跡形もなく消え去っているのではないかという思いをもちかけていた。

翌朝私は老人の案内で屋敷の周辺を見てまわった。屋敷を背後から囲い込むような深い赤松林と、赤松の間に密生する雑木やトゲのある蔓草類からなる薮は、山歩きになれたこの身でさえも踏み込むのを躊躇するほどだった。屋敷の東側には細い水路が一本あって、かなりの勢いで澄んだ水が流れていた。

もっとも、住居を直接に取り巻く庭そのものはよく手入れが行き届き、天気のよい日などはその一隅でティーパーティなどができるように、テーブルと椅子とがほどよく配置されていた。庭に生えている植物には食用や薬用から鑑賞用まで珍しいものが色々あったが、それらの植物の特性を十分に配慮した工夫がなされているところを見ると、老人の植物に対する知識は相当なものらしかった。

建物の外側に付属するかたちで老人自身の手造りだという小さな露天風呂なども設けられていた。夏などはこの風呂にお湯を引き込み、林や庭の草木を眺めながらのんびりと汗を流すのだという。その露天風呂の近くには枝ぶりのいい一本のエゴの木が生えていた。花の季節にはまだちょっと早すぎたが、エゴの木は時が来ると白い清楚な花を枝いっぱいにつける。

東京から折々命の洗濯にやってくる若手のコピーライターは、この風呂に入ってエゴの木を眺めるうちに、「エゴの木の下では何をしてもよい」というキャッチコピーを思いついたとのだそうである。エゴの木のエゴをエゴイズムのエゴに重ねたらしいこの洒落たコピーは、とことん我が道を行く感のあるこの不思議な人物の本質をも物語っているようで大変に面白かった。老人は愉快そうにそんな話を続けながら、大きな赤松が二、三本、ほどよい距離と空間をなして生えている庭の一角に私を導いた。

そこには白い太糸で網んだ大きく丈夫そうなハンモックが張られていた。むろん、ハンモックの支え網は赤松の幹にしっかりとゆわえつけられている。天気のいい日などはこのハンモックに体を横たえ、読書をしたり昼寝をしたりすると、涼しく爽やかで快適このうえないとのことだった。大人ふたりが乗ってもゆったりしているそのハンモックに揺られながら樹々の間越しに青い空を仰ぎ、とりとめもない想いに耽るのはたしかに最高の気分だった。その時には予想もしないことだったが、カナダ製であるとかいうこのハンモックには意外な運命が待ちうけていた。

もう数年前のことになるが、集英社文庫の宣伝ポスターに、ヤング・アイドルの広末涼子が白いハンモックに腰かけた大きな写真が登場したことがある。実をいうと、広末涼子とともに広く全国に紹介されることになったそのハンモックこそは、この日私が老人に勧められるままに乗ったハンモックそのものだったのだ。ポスター用の写真撮影をおこなったカメラマンの市川勝弘がこのハンモックのことをたまたま想い出し、彼の強い要請でハンモックは直ちに東京に移送された。そして、若者のアイドル、広末涼子とともに集英社文庫の宣伝に一役買ったのであった。

屋敷の周辺をひとめぐりした私は、十三日の金曜日を選んでまた老人の「人生模様ジグソーパズル」を解きにやってくることを約束し、ひとまずその場を辞すことにした。のちのちのこともあるので、別れ際に私は老人の名前を尋ねた。まさか「穂高町ドラキュラ伯爵様」という宛書きでお礼状を書くわけにもいかないだろうと考えたからである。すると、老人は短く一言、「石田達夫です」と名乗った。老人に見送られながら玄関を出るとき、確認の意味もあって、メールボックスにさりげなく目をやると、間違いなく、そこにはローマ字で「TATSUO・ISHIDA」と記されていた。

いったいこの石田達夫という老人はこれまでに何人の旅人を食べてきたのだろう。いろいろな世界で創造的な仕事をしている若い友人がずいぶんいて、仕事に行き詰ったりアイディアが枯渇したりしたときはヒントを求めて皆ここにやってくる、と語った老人の言葉はまんざら嘘ではないだろう。ふとしたきっかけでこの老人の毒気にあてられた若い旅人などは、その不思議な魅力にとりつかれ、再度この屋敷を訪ねることになったに違いない。老人のほうは、そんな旅人や来訪者の発するエネルギーの一部を相手に悟られることなく吸収しながら日々を生きているというわけなのだ。自らのことを人生のコーディネータだといって笑った老人の顔をもう一度想い起こしながら、私は石田邸をあとにした。十三日の金曜日に、あらためてまたジグソーパズルを解きにやってこようと固くかたく心の中で誓いながら……。

東京に戻った私は、お礼状とともに次のような一篇の詩を老人に書き送った。その一文をしたためながら、相手の手元に手紙が届く頃にはあの屋敷は影も形もなくなっているかもしれないなどという想像に浸ったりしたが、幸いなことにその心配は無用だったようである。

風の対話

別々のところから旅してきた

透明な風と風との出逢いのように

光りを発して

瞬時にお互いの体を通り抜け

そしてすぐさま別れました

嘘のなかの嘘のような

真実のなかの真実のような

古くからある話のような

誰も知らない奇談のような

大詐欺師同士の対決のような

聖なる二人の高談のような

それは不思議な出来事でした

どこかで聞いた小噺のような

初めて耳にする物語のような

リアリティなど皆無のような

しかしなぜか信じられるような

モームの語る世界のような

モームその人のおとぼけのような

それは奇妙な対話でした

十三日の金曜日というのは一年のうちに一、二度しかない。遊び心を起こした私は、暦を調べて十三日の金曜日をチェックし、なるべくその日には他の用件を入れないように心がけ、穂高の石田老人のもとを訪ねるようにした。老人によって課せられた「人生模様ジグソーパズル」を解くには正直なところかなりの時間が必要だったからである。しかし、私は執拗にそのパズルに挑戦し続けた。そして、その結果浮かび上がった老人の人生は破天荒そのものであった。

博多に生まれ、地元の旧制高校を卒業した老人は、東京でのバーテンダーを振り出しに、天津、台湾航路の船員、中国青島での香具師の秘書、外国銀行の大連支店職員、上海の日本海軍武官府国外情報担当官、日本語学校経営、ドイツ染料会社社員、ジーメンス社員、イタリー大使館大使秘書、上海賭博場用心棒、日本陸軍兵卒といったような職業を次々と体験する。

ここまででも驚きなのだが、その人生が真に劇的な展開を見せるのはなんとそのあとなのだった。上海で終戦を迎えた石田は、一時期アメリカ情報部の翻訳作業に協力させられたりしたあと帰国、焼け野原と化した東京に戻って呆然とするが、そこで、当時のBBC極東部長ジョン・モリスと奇跡的にめぐり逢う。それが縁となり、天運と才覚の赴くままに戦後初の民間日本人として渡英、BBC放送日本語部局のアナウンサー兼放送記者となり、六年近くにわたって放送史にも残る活躍をすることになった。

その間、エリザベス女王の戴冠式に昭和天皇の名代として渡英した皇太子(現天皇)を当時の松本駐英大使らとともに迎え、BBC放送日本向け定時番組のアナウンサーとして、戴冠式関係のニュースや皇太子の英国での御様子などを放送した。皇太子を案内してロンドン市内のあちこちをめぐり歩いたりもしたという。石田が英国滞在中に、民間の有名日本人が相当数訪英したが、その人たちの案内にはBBC放送日本語部局の局員が当たるのが当時のならいであった。そのため、石田は、「春の海」で知られる箏曲の宮城道雄、社会運動家の市川房枝、英文学の小川芳男などをはじめとする多くの著名人とも親交があったようである。

英国での仕事を終え帰国した石田は、予備校講師を務めたり、英会話学校を経営したりするいっぽうで、著名な英文学者などの依頼を受け、英米文学作品の翻訳に積極的に協力することになった。いわゆるゴースト・ライターの走りみたいなものである。コナン・ドイルやアガサ・クリスティの作品などをはじめとして、下訳を手がけた本は八十冊以上にのぼり、「風と共に去りぬ」の訳者として知られる大久保康雄などのような高名な翻訳家の仕事もずいぶんと手伝った。ただ、石田は自分の名が表に出ることを好まなかった。それだけの実力と実績をもちながらも、彼は終始一貫して蔭の存在であり続け、けっしてその名を表に出すことはなかったのだ。それはこの人物特有の美学によるものだったと言ってよい。

「僕は二流の一流にはなれるが本物の一流になれる人間ではない。また、たとえそれが可能だとしても一流になろうとは思わない」と、石田老人はあるときふとそう漏らしたが、私にはその言葉がこの人物のすべてを物語っているように感じられてならなかった。

石田は帰国後、ずっと東京で生活していたが、あるとき、当時信州大学の助教授をしていた英文学者の友人、加島祥造を訪ねたことがあった。そして、その折に案内された安曇野一帯の気候と風土が気に入った石田は、生涯独身の身軽さもあって松本に移住、その後さらに穂高町有明の地の一隅に居を構えるにいたったのである。穂高町に住みついてからも、時折この地を訪ねてくる人々を彼一流の「魔力」で魅了し親交をもつとともに、地元の文化人たちとも深い交流を結び、現在に至ったものらしい。

碌山美術館の取り持つ奇妙な縁でこの不思議な過去をもつ老翁と廻り逢った私は、冗談混じりに課せられた翁自作の「人生模様ジグソーパズル」を完成させるのに十年近くの歳月を要することになった。問題のジグソーパズルを解き終えたあと、私はその想像を絶するその人生模様の全容を伝記小説のかたちで記録に留めようと思い立った。石田達夫個人の生涯にまつわる物語ではあっても、見方を変えれば、それはひとつのすぐれた近代側面史にほかならないと考えられるからであった。

当初、石田翁はその人生について書かれるのを嫌がっていたのだが、私の再三再四にわたる説得が効を奏し、最後には「まあ、府中のドラキュラのあなたにならどう料理されても仕方がないだろう」という軽口を叩いて伝記執筆を諒承してくれた。類稀な人食い老人を解剖し料理するなどというチャンスにはそうそう恵まれるものではない。鋭さも切れ味もいまひとつの筆しか持たぬ身ではあるけれど精一杯の努力はしてみようと、私のほうも決意を新たにしたような次第だった。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年1月29日

ある奇人の生涯 (5)

波乱の人生は博多ではじまった

石田達夫という想像をはるかに超えたこの奇妙な老人の「人生模様ジグソーパズル」を完成させるには、どうしてもその生い立ちを明らかにする必要があった。なかなかそのあたりのことを明かしてはくれない相手に、いささかジリジリしたものを覚えはじめていた私は、何回目かの「十三日の金曜日」の訪問の際に、さりげなくそのあたりのことに水を向けてみた。すると、ようやく石田は久しい沈黙を破って幼少期から青年期にかけての出来事を語りはじめたのだった。ときおり遠い目をしながら、一つひとつ確かめるようにして昔の記憶をたどる石田の言葉を一語たりとも聞き漏らすまいと、私は懸命に耳をそばだてた。

はじめのうちどこか自嘲の影を帯び淀みがちだった石田の語調は、聞き手の私がうまく話の流れに乗るにつれて、軽快なテンポに変わっていった。厚く重たい「時間の覆い」の下に眠り隠されていた記憶の地層が、いっきにその意識の表層まで押し上がってきている感じだった。老人は、明らかに、長年意識の底に押さえ込んできた遠い日の自分の姿を解放することにある種の快感を覚えはじめている感じだった。石田独特の軽妙なジョークが想い出話のあちこちに飛び出しはじめたのが、そのなによりの証拠と言えた。

大正五年(一九一六年)は国の内外において大きな社会思想変動の兆しがあらわれはじめた年だった。国内のあちこちでは、東京帝国大学教授吉野作造の唱える民本主義思想を支柱とする大正デモクラシーの風が吹きおこり、徐々にその力は増大しつつあった。また、ロマノフ王朝末期の帝政ロシアでは、ほどなく全世界を揺るがすことになる革命政権樹立に向って、労働者を中心とする新勢力が、旧支配勢力との間で激しい闘争を繰り広げていた。

この年の二月十日に石田達夫は博多の商人町の一隅で誕生した。ただ、当時の様々な家庭的事情などもあって、実際に地元の役所に出生届けがだされたのは誕生日から一ヶ月半近くもたった三月二十六日のことだった。したがって戸籍上の出生日はそれと同じ日付けになっている。この世に生を得た直後から、どうやらその人生は波乱含みであったらしい。

「ちょうどロシア革命の年に生まれた身だから、体制に反抗的な気質をもっていても仕方ないのかなあ……。でもあの国の旧政治体制は僕が死ぬ前に崩壊してしまいましたねえ。僕よりも短命だったわけですよ……」と石田はよく語ってくれたが、それは彼のちょっとした勘違いで、実際にロシア革命が起こったのはその翌年の昭和六年のことであった。

母親はその界隈ではかなり知られた筑前琵琶の師匠石田旭昇で、隆盛期には常時百人を超える弟子を擁していた。女優、高峰三枝子の母で筑前琵琶師の高峰筑風と石田旭昇とは同門の間柄であったらしい。父親については、もともとは山口出身の流れ者で、いつしか母親のそばに居つくようになったようだと、石田は笑いながら語ってくれた。その話によれば、父親はなかなかの男前だったが、「色男、金と力はなかりけり」の諺を地でいくような存在で、表向きは母親の仕事のマネージャーを名乗っていたものの、要するに母親の「ヒモ」だったのだという。

「僕はヒモの子として生まれたから、ヒモに繋がれるのが嫌で自由に憧れるようになったのかもしれませんねえ」

「でも、お母様の臍の緒というヒモを切って生まれてきたわけですから、その気質は生まれつきなんじゃありません?」

「でもねえ、糸の切れた凧みたいになっちゃって、ふらふらと世間の風に流されて仕舞いには落っこちちゃう危険もあったわけで、そんなときはヒモも悪くないかなあって思ったりもしましたよ」

「このまえ写真見せてもらって驚いたんですけど、二十代の頃の石田さんって凄い美男子だったじゃないですか……。それって男前だったお父様譲りだったんじゃありません?……まあ、いまじゃ昔の面影はどこへやら、すっかり妖しいドラキュラ顔になっちまったようですけど!」

私はそう言ったあと、さらにもう一歩踏み込んでみた。

「あのぶんだと若い女の子にずいぶんとモテたんでしょうね。ほんとうのところは、その時代の石田さんにはヒモが十本くらい絡みついていたんじゃありません?……もしそうだったとしたら、お父様に感謝なさいませんとねえ」

「ヒモも十本くらい集まるとロープになっちゃいますからね。そうなると身動きできなくなってしまうから、ヒモは細いうちに断ち切るようにしてきましたよ」

「切れたヒモを見て泣いたり恨んだりした女性もずいぶんといたっていうことですね。もしかしたら時には泣かせた男などもあったりして?」

石田翁との親交を重ね昔の話を耳にしたりするうちに、もしかしたらこの人物は若い頃両刀使いではなかったのかと感じることもあった私は、単刀直入そう切り込んだ。すると、相手は、そんな追及を軽くかわし、はぐらかすような口調で応じてきた。

「本来ドラキュラの好むのは若い美女の血なんですから、それはどうでしょうね。でもまあ、いまは私が生まれた時の話をしているところですから、そんな枝葉の話は後回しにしてまずは本題に戻ることにしましょう。そうでないと、いつまで経ってもジクソーパズルは解けませんよ!」

「うーん、たしかに人生模様ジグソーパスルがいつまでたっても完成しないんじゃ僕も困っちゃうんですよね。十三日の金曜日がせめて毎月一回くらいのあるならまだいいんですが……」

もっと相手の核心に迫って知られざるかつての石田像をあれこれと引き出したいのは山々だったが、こちらとしても、ここはいったん追及の矛先のおさめどころだと思わざるをえなかった。ジグソーパズルの中核部のひとつにあたる幼年期の全貌が見えないことにはパズルの解決はおぼつかないからでもあった。

石田が幼少期を送ったのは下町の典型的な十二軒長屋の一角で、しかも色町のすぐ近くだったから、近隣の住人の職業もその暮しぶりも様々だったようである。家の向いは芸者の置き屋で、毎朝三味線の音が響き、迎えの車の到着を告げる「君香さん、お座敷き〜っ!」などといったような呼び声が折々聞こえてきたりもした。右隣りの住人は近くの劇場のお茶子さん、その一つ隣が畳屋さん、左隣りは、小唄のお師匠さん、その隣りが仕舞いの先生、さらにその隣は大工さんといった具合で、一番奥の大きな一軒屋には、朝顔と鴬の鳴声を日々愛でて暮す御隠居さんが住んでいた。また、長屋の前の路地を抜けて出た表通りには、醤油屋、駄菓子屋、家具屋、芋屋、医院などが軒を連ねて並んでいた。

私と出遇った頃にはどこか異国的な風貌を湛えているようにも見えた石田翁だが、幼い頃は何から何にまで純日本的な雰囲気に包まれた特殊な環境の中で育ったのだということだった。意外そうに聞き入る私の表情を楽しむかのようにして、彼は、自分は骨の髄まで日本的な文化に染まって成長したのだと、当時のことを懐しそうに回想した。

筑前琵琶の師匠という母親の職業のお蔭で、石田は幼少時代から博多の劇場の舞台裏や芸人、役者たちの稽古の場に自由に出入りすることができた。当時の博多にあった大博劇場と川端劇場という二つの劇場にはとくによく出入りしたらしい。歌舞伎や能、狂言といったような古典芸能には、それらがどういうものかも解らないうちから体感的に訓れ親しんできたし、子供ならではの特権で芸人や役者の控えの間をのぞきに行っては彼らに可愛がられもしてきたから、日本の伝統芸能特有の空気とでもいったようなものが、石田の身体には知らずしらずのうちに刷り込まれていった。

過もなく不過もない少年時代を送った彼は小学校を卒業すると名門の県立福岡中学に進学したが、四年生になる頃までに社会の情勢は大きく変わり、それまで比較的安泰だった石田家もその余波を大きく被むるようになっていった。

大正デモクラシーの時代が終り昭和の初期に入ると、国際的な経済停滞の影響もあって国民の間には将来の生活に対する強い不安感が高まった。若い学生や知識人たちは資本主義の矛盾を批判し新たな社会の建設を謳うマルクス思想に共鳴し、多くの社会主義運動家が生まれたが、それらの動きに危機感を覚えた政府や軍部筋は激しい思想弾圧の道を選択した。昭和三年には政治犯や思想犯を取り締る「特高」、すなわち特別高等警察が全国の都道府県に設置され、内務省の強力な統制のもと国民のなかに網の目のようにスパイ組織を張りめぐらした。拷問、虐殺を常套手段とした特高の思想弾圧は、社会主義思想や共産主義思想に対してばかりでなく、やがて一般の人々の自由な発言や活動にまで及ぶことになっていった。やはりこの年、中国で関東軍参謀の河本大佐による張作霖爆殺事件が起こり、それを契機に関東軍は満州占領に向けて着々と画策をめぐらしはじめた。

石田が福岡中学に入学したのはこの昭和三年のことだったが、その翌年の十月にはニューヨーク・ウォール街株式市場で株価の大暴落が発生、それが引金となって世界中が大恐慌に突入した。昭和五年に入ると日本国内の不況はますます悪化し、米や生糸の価格が極端に下落したこともあって、農村の人々の生活は悲惨このうえないものとなった。なかでも東日本一帯の農村の窮乏生活は深刻をきわめ娘たちの身売りが激増、東京などには公営の身売り相談所が開設されるという異常事態にまで発展した。そんな娘たちの多くは芸妓や娼妓の世界へと売り飛ばされていったという。

関東軍幹部が謀略をめぐらして中国瀋陽郊外の柳条溝で満鉄線を爆破し、悲惨な戦争へと向かって暴走しはじめたのは、昭和六年九月、石田が中学三年生のときであった。この事件を契機に日本軍部は満州全体に軍事行動を展開、すでに盲従の徒と化しはじめていた一般国民は、有無を言わさず暗い時代の潮流の中へと巻き込まれていった。いわゆる満州事変の勃発である。軍部の思惑によって惹き起こされた動乱に揺れるその中国大陸が、それから数年もしないうちに自分の人生に深く関わってこようなどとは、まだ十五歳の少年だった石田にとっては想像もつかないことであった。

不穏な空気が支配的になったこの時代にあって、人々の心を大きく捉え市民生活に予想以上の影響を与えたのは、トーキー映画の発明とその急速な普及だった。アメリカで発明され、昭和四年に我が国に初登場したトーキー映画は、大評判となってあっというまに全国に広まり、それまでの無声映画を圧倒しはじめた。そしてその二年後の昭和六年には、翻訳したセリフを画面に焼き付けるスーパーインポーズ方式を採用したマリーネ・デートリッヒ主演の「モロッコ」が上演され、大好評を博しもした。トーキー・システムを用いた初の邦画が公開されたのもこの年のことである。また、この頃までには、かなりの数の家庭に蓄音機が普及し、洋楽、和楽を問わず様々なレコードが市販されるようになって、庶民文化の様相が一変した。

もちろん、石田もまたそういった新しい文化の潮流の到来を心から歓迎したひとりであった。すべての面で早熟でもあった彼は、トーキー・システムの映画に感動し、スクリーンに映し出されるマリーネ・デートリッヒの姿に恋し、その声を耳にしてしびれ、遠く遥かな国々へと少年の夢を馳せらせた。そしてまた、蓄音機から流れ出る美しい歌声や胸にしみいる演奏に何度も何度も聴き惚れた。だが、なんとも皮肉なことに、そんな時代の流行は予想もせぬかたちとなって禍に転じ、中学生の石田の身に降りかかってきたのである。

各種レコードの出現やトーキー映画の登場、さらには種々の西洋文化の急激な移入によって大きな影響を被ったのは、日本の伝統芸能にかかわる人々だった。筑前琵琶の師匠として一家の生計を支えていた石田の母親旭昇にも当然のようにその余波は波及した。さらに折からの世界的な不況もそれに追い討ちをかけた。それまで、いつも百人前後はいた筑前琵琶の弟子の数は一挙に激減し、舞台の仕事などもほとんどなくなってしまったため、石田が中学四年生になる頃には、石田家の経済状態は深刻な状況に陥っていった。

父親はいろいろな仕事に手を出したが、その気性のゆえもあってことごとく失敗、状況は悪化の一途をたどっていくばかりだった。四人の妹まで抱える家の生計の一端を担うため、長男の石田は新聞配達をはじめとするいくつかの仕事を試みてはみたが、焼け石に水の有様であったという。

中学を卒業したら授業料がいらない高等師範に進み教師になってほしいというのが父親の希望であったから、石田もそのつもりで頑張った。ところが、卒業まで一年を残した四年生の終わりのこと、高等師範の入試は難しいのでまずは入試の雰囲気に慣れるため試しに普通高校を受験してみたらどうだろうという話が持ち上がった。そこで、戦後になって九州大学に併合された名門福岡高校文科フランス語科を小手調べのつもりで受けてみると見事に合格、想わぬ結果に大喜びした父親は、高等師範進学の話などまるでなかったかのように、福岡高校への進学を息子に命じたのだった。そして、たとえ石にかじりついてでも大学まで出してやるから頑張るんだと、日々石田を励ました。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年2月12日

ある奇人の生涯 (6)

かくして職業遍歴の旅路へと

「ところがねえ、たとえ石にかじりついても大学まで出してやるって言った当の父親がですよ……」

「どうかなさったんですか?」

「急に死んじゃったんですよ。僕が福岡高校の一年生のときにね」

老翁はちょっと皮肉めいた口調でそう言った。

「僕もずいぶん早くに両親を亡くした身なのでご苦労はわかりますよ」

「石にかじりついても大学を出してやるなんて言ってたけれど、結局、かじりついてはみたものの、その石の硬さに負けちゃんたんでしょう。そもそも、『石田』という石だらけの田んぼを意味する姓をもつ男が石にかじりつこうとすること自体、間違っていたんですね」

「はははは……」

話の深刻さにもかかわらず、石田の軽口につりこまれた私は思わず吹き出してしまった。すると相手はさらに調子にのって言葉をつないだ。

「おなじイシダでも『遺志だ!』ってわけですね。そんな希望的な遺志だけを置き土産にされたってあとに残された家族はどうしようもありません。現実は厳しかったんですから……」

「亡くなった原因はなんだったんですか、病気でも?」

「ええ、結核性の喘息が原因でした。当時、結核は不治の病と言われていましたしね」

社会的な大不況、母親の筑前琵琶の仕事の行き詰まり、そして父親の急死という三重の非常事態のために、石田家の経済状況は壊滅的状態に立ち至った。高等学校に通うかたわら一家の生計を支えなくてはならなくなった石田は、アルバイトその他の都合もあったので、母親や妹たちを引き連れ博多地区から福岡地区へと移住することにした。伝統的な商人町として栄えた当時の博多から城下町としての歴史をもつ福岡地区へ移住することは、昔の浅草周辺の下町から現代の丸の内や内幸町あたりへと移り住むにも等しい生活環境の変化をも意味していた。

異常としか言いようのない石田の職業遍歴が始まったのはこの頃からのことだった。なんとか苦しい家計を支えようと必死になった彼は、高等学校へ通うかたわら、いくつものアルバイトに手を出した。花火をはじめとする玩具類の販売を皮切りに、フルーツパーラーでのボーイのアルバイト、バーテンダーのアルバイトなどを次々と体験した。とくにこの時代におけるバーテンダーのアルバイトは、のちに精を出すことになる様々な客商売の基本を学ぶうえで、さらには人間とはなんたるかを学ぶうえでまたとない貴重な経験ともなった。

体格もよく体つきもスマートで、父親に似てたいへんなハンサムボーイだった若い彼は、女性にもずいぶんともてもした。当然、そんな彼をお目当てにお店にやってくる女性たちもすくなくなかった。だが、彼はそんな仕事だけに甘んじてはいなかった。カフェ・バー勤めのいっぽうでは、家庭教師や各種のパンフレット作成といったような堅い仕事を手掛けもしていた。一家の生計を支えるために硬軟両面を巧みに使い分けていのである。

昭和十年に旧制福岡高校文科フランス語科を卒業した石田は、その翌年、満たされぬおのれの心の落ちつくべき場所を求めて単身上京を試みた。東京に出て一旗揚げたいという思いも幾分あったようだが、たぶんそれだけではなかったのだろう。旧制高校での学業も優秀だった石田は、東京帝国大学や京都帝国大学といった学問のメッカへの強い憧れが胸中に渦巻くのをどうすることもできないでいた。家庭状況からして進学は不可能だとはわかっていたが、上京すればなにかしらの学問のチャンスにも恵まれるかもしれないし、すくなくとも最先端の文化の息吹にも接することができるだろうという密かな期待が胸中には息づいていた。

だが、この昭和十一年は、我が国にとって大激動の年でもあった。大きな内部矛盾を抱えた日本陸軍の皇道派と統制派との対立の激しさはこの年に至って頂点に達し、二月二十六日、皇道派の青年将校に率いられた約千四百人の兵士たちは、五十三年ぶりの大雪の中を突いてクーデターを決行した。世にいう二・二・六事件の勃発だった。

博多という古来国際色豊かな商人町で生まれ育ち、人間の機微に深く迫る伝統芸能の世界に幼少期から慣れ親しんできた石田は、一見仰々しい国粋主義や権威主義の背後に潜む薄っぺらな本質を若いなりに見抜いていた。だから彼は、その時代としては珍しいほどにリベラルな思想をもち、時流に染まることもなく行動した。皇道派だろうが統制派だろうが、横暴に振舞う時の軍部というものは、彼にとって深い嫌悪の対象以外のなにものでもなかった。

当然、彼は、東京の片隅にあって、突然の事件に大騒ぎする世間の有様をひとり冷ややかに眺めていた。「下士官兵に告ぐ」と記されたビラを目にしたり、「兵に告ぐ、今からでも遅くない」という有名なラジオ放送を耳にしたりしもたが、醒めた目をもつ二十歳の青年の瞳には、その後の軍部暴走の契機となったこの歴史的な事件も別世界の出来事のように映っていた。むろん、日本という国の行く末に漠然とした不安がないわけではなかったが、このときの彼の胸中には、国家の動向にかかわらず徹底した個人主義を貫いてこの暗い時代を生き抜こうという思いが募るばかりであった。

上京した石田がまず手を染めたのは牛馬の売買に携わるバクロウの仕事であった。うまくいけばそれなりの収益を見込めると期待してのことだったらしいのだが、海千山千のその世界は、さすがに二十歳そこそこの素人の手に負えるような甘い世界などではなかった。伯楽から転じたというバクロウという言葉は和語では「馬喰」とも表記されることがあるようだが、彼は馬を喰うどころか、逆に馬に喰われるはめになって、たちまち行き詰まってしてしまったのである。のちに石田が馬を喰うのではなく人を喰うほうへと趣向変えをするにいたったのは、このときの苦い経験が身にしみていたからなのかもしれない。

このバクロウの仕事と並行して、石田は、当時東京帝国大学の赤門前にあったカフェ・バーで働いていた。不遇な家庭的事情のゆえに大学進学の夢は断念せざるをえなかったが、旧制福岡高校時代にひたすら憧れていた東京帝大の正門前の店で働くことによって、帝大教授や帝大生らの姿をかいまみ、彼らのもつ文化的な雰囲気に接することを通していくらかでも自らの心を慰めようとしたからだった。

赤門前のそのカフェバーに勤めるようになった経緯についてはそれ以上詳しく語られることはなかったが、学問への道を絶たれた当時の石田の挫折感は想像以上に大きかったのではないだろうか。「僕は二流の一流にはなれるが本物の一流になれるような人間ではない。また、もしもそんなことが可能だとしても一流にはなろうとは思わない」というのちのちの彼の言葉の背景には、その折にうけた人知れぬ深い心の傷が大きく影響していたふしが窺えてならないからである。長年のうちに磨き上げられたその能力と有無を言わさぬ実力にもかかわらず、生涯を通じて彼が純粋に学問的な世界を敬遠しがちで、学術分野の専門家に対しいくらかの心理的なコンプレックスを抱いていたのは、その折の大きな挫折感に起因するものであったように思われてならない。

在京中、石田は赤門前のカフェバーのほかに銀座のカフェバーなどにも勤めたりもし、その仕事を通してダンサーをはじめとする幾人かの若い女性たちとも懇意になった。一七六センチという当時の日本人としては珍しい長身、すらりとした筋肉質の体躯、そして二枚目映画スターとまがうばかりの甘くて知性的なマスク、ある種の存在感を秘めた美声と話術――若年にしてすでに、彼には女性たちを瞬時に魅了してやまないすべての要素をそなえもっていたといってよい。石田が二十代だった頃のスーツ姿の写真が資料として一枚手元にはあるのだが、そこに写っている彼の姿は若い男優ともまがうばかりのスマートさなので、若い女性たちがほっておくようなことはまずなかったに相違ない。ただ、この時代に銀座で知り合った女性の一人とのちに遠く離れた異郷の地でたまたま出逢い、彼女によって苦境に陥った身を救われることになろうとは、さすがの彼もその時は想像だにしていなかった。

上京してまだ長くはなかったが、東京という大都会での生活にも慣れた石田には、上京時の深い挫折感とは裏腹に、へんな自信が湧きはじめかけてもいた。見方によっては魔都とも言える東京で価値観の異なる様々な人間と出遭った彼は、そのことを通していったん自らの人生観を低い視線で解体再構築し、そのうえであらためて自我観の確立を試みたのだった。そのお蔭もあって、彼は、身ひとつであるかぎりは、どんなところにおいても、また何をやっても生き抜いていけるという自負を抱くようになっていった。

人間としての根本的な誇りを捨てることはけっしてなかったが、そうでないかぎりは徹底してピエロを演じることも平気になった。むろん、晩年まで失われることのなかった生来のナルシスティックな気質や、若さのゆえの鼻っ柱の強さなどがすべて払拭されたわけではなかったのだろうが、彼自身にすれば、大きく一皮むけた気分ではあった。もっとも、現実の人生の荒波はそんな自信をも一瞬にして打ち砕きそうな激しさで次々と石田の身に襲いかかってきたのだが、そんなことなどつゆ知らぬ彼はしばし達観したような気分にひたったりもした。

皮肉なもので、世渡りのコツのようなものをそれなりに身につけるようになったことが、それまで体内で半ばまどろんでいた石田の気まぐれな性格をいっきに目覚めさせる結果となった。女性問題なども絡んで仕事仲間とのちょっとしたもめごとに巻き込まれた石田は、それまでの仕事がらみの人間関係をすべて絶ち切ることを決意、それからほどなく東京での生活を捨て京都へと移住した。移住といえば格好もつきはするけれども、その気まぐれな振舞いの結果あとに残された仕事仲間たちにしてみれば、彼の転居は突然の失踪みたいなものであったに違いない。ともかくもそうやって京都に身を置くようになった彼は、加茂川にほど近いあるカフェバーに勤めはじめた。父親譲りの流れ者の気質がむくむくと頭をもたげてきたからだと彼は笑って話していたが、たぶん半ば本音ではあったのだろう。

移転先として京都を選んだ理由については石田はべつだん詳しく話してはくれなかった。ただ、幼児期に日本の伝統芸能や伝統文化に親しんで育った彼に、その原点ともいえる京都の文化の雰囲気をしっかりと体感しておきたいという強い想いがあったことだけは間違いない。いまひとつ考えられるのは、西の学問の府、京都帝大の存在である。東京帝大赤門前のカフェ・バーに勤めたときと同様の内なる思いが彼の胸中には渦巻いていたのかもしれない。

京都でのカフェバー勤めはそれなりに順調ではあったのだが、その年、京都の街は加茂川の氾濫による大洪水に襲われて多数の民家が水浸しになり、大変な混乱に陥ってしまったのである。加茂川近くにあった石田の勤めるカフェ・バーも当然甚大な損害を被り、営業不能になってしまった。おかげで急に仕事口がなくなったばかりか、前月分の給料さえも支払ってもらえない状況になってしまったのだった。とくべつなツテなどもないうえに、そのような混乱した状況下にあっては、すぐに京都で新たな仕事口を探すことなど難しかった。結局、失業状態に追い込まれてしまった彼は、とりあえずもう一度東京へ戻ってみようと考えた。

ところが、困ったことに京都に出てきてそう時間も経っていない彼には預金など皆無で、しかも給料は未払いだったから、東京までの旅費さえ持ち合わせていなかった。なんとか給料を支払ってほしいとカフェ・バーの店主に掛け合ってみたが、洪水による多大な被害のために店主自身が生活費に事欠く事態に陥っていたからまるで埒があかなかった。困り果てた彼はついに非常手段にうってでることを決意した。

「ここはもうトンズラするしかないと思ったんです。お店の二階の小部屋に寝泊りしてましたから、泥水浸しになりボトルやグラス類の破片が散乱するお店に自由に出入りすることはできました。幸か不幸か……いや、私にとっては幸いでお店のオーナーにとっては不幸なことだったんですが、高い棚に並べてあった高級酒だけはそのまま無事に残っていたんですね」

青年時代を回想する老翁は、そこまで話すともう想像がついたろうとでも言いたげな表情でニヤリと笑った。

「深夜に店におりるとジョニウォーカー三本を無断で持ち出し、そのままその場から姿を消したんです。まあ、ジョニーウォーカーが三本あれば未払いの給料と相殺ということになるかと考えましてね……。もちろん、ほんとの私の身元なんか店主は知るよしもないんで、あとになってからしてやられたって気がついたってどうしようもなかったでしょう」

「なにか面倒な事態が生じたとき、差し引き勘定をしてエスケープするのがのちに石田さんの定番になった背景はそんなところにもあったんですかね。合理的というか狡知に長けているというか……。で、そのジョニーウォーカーはどうなったんです?。まさか無賃乗車してそれで車掌や駅員を買収したんじゃ?」

「二本は闇市みたいなところで売って換金しました。そのお金を東京までの旅費に充てたんですよ。残りの一本はたしか自分で飲んじゃいましたね」

「じゃ身ひとつで東京に舞い戻ったわけですね」

「舞い戻ったなんてそんな……迷い戻ったんですよ!……情けない話ですが」

そう言って自嘲気味に笑った老人はさらに言葉をつないだ。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年2月19日

ある奇人の生涯 (7)

行き倒れてなお運を掴む

「なんとか東京には戻り着いたものの、お金の持ち合わせは皆無に近く、身を落ちつけるべきあてもなかったんです。かつての仕事仲間のところへ顔を出せばまあなんとかなったんでしょうが、さすがにそれは私の美学が許さなかったんでねえ」

「美学っていうのもなにかと厄介なものなんですねえ。媚学だったらよかったでしょうに!」

「唯一当てにできる知人がいるにはいたんですが、訪ねてみると何処かに引っ越してしまっていて、転居先はわかりませんでした」

「でも女性にはもてたんでしょ、非常手段として、銀座あたりの街頭に立って今夜の獲物はどれにしようか、なんてやったりはしなかったんですか?……それとも、ドラキュラも若い頃は結構紳士の一面があったんですかね」

このときとばかりに、こちらも少々意地悪な質問を浴びせかけてみた。すると相手はすぐに切り返してきた。

「はははははは……、八歳くらいの女の子か八十歳くらいのバアさんになら話しかけられたんですけどね、それはさすがに……」

「非常事態なんですから、選り好みなんかしてはおられなかったんじゃないですか」

「それでねえ、たまたま目についたある蕎麦屋に飛び込んで、皿洗いや出前などの手伝いをさせてもらうように頼んでみたんです。蕎麦屋の主人は胡散臭そうに僕の顔をしばらく見ていたんだけど、ほんとうに困っているらしいと感じたのか、とりあえず雇ってくれましたっけ……。さすがに住むところもないとまでは言えなかったんで、適当なことを話して誤魔化しておきました」

「それで、蕎麦屋にはどのくらい?」

「いやあ、仕事はきついし、日給は微々たるもんですし、そのうえ寝泊りする場所がないときているんですから、とてもなんとかなるような状況ではありませんでした。蕎麦屋だから蕎麦くらいはたらふく食べさせてもらえるかと思ったんですけど、そうは問屋が卸さなかった。だから三日目にはその蕎麦屋を辞めちゃいましたよ」

「石田さんの四十六とかいう職業遍歴のなかにはこの蕎麦屋勤めも含まれているんですかねえ?」

「もちろんですよ、のちの大連でのことなのですが、半日だけっていうのもありましたっけ!」

「で、蕎麦屋を辞めたあとはどんなふうに?」

「いや、正直言ってまいっちゃいましたねえ。どうやってでも生きていけるなんてへんな自信を持ちかけた途端にそのザマでしょ。日は暮れるし、腹は減るし、そのうえ泊まるところさえもないといった文字通りの浮浪者状態に陥ってしまって、世間を甘く見た自分のアホさ加減がつくづく嫌になっちゃいましてね」

「私の知る石田さんにしてはずいぶんと謙虚な話ですねえ……」

「ふふふふふ……でもまあ、またすぐに世の中を甘く見るようになっちゃったんですけどね。ただまあその時はね」

「喉元を熱さ過ぎればなんとやらっていうやつですか……」

「なんて言うか、僕は悪運が強くてねえ……」

「でもですねえ、悪運の強い人に大型クリーナーみたいな勢いで運を吸い取られる周りの人たちはたまったもんじゃありませんね。こりゃ僕も気をつけなきゃ」

「そりゃあなた、もう手遅れですよ、いまさら気づいたってね。こちらは吸い取ったあなたの運をそのうち使おうと思って冷凍保存してあるんですから!」

相変わらず老翁の口は減らなかった。

それから二、三日というもの浮浪者同然の状態で公園のベンチで仮眠したりしながら、何かよい仕事はないものかと石田は横浜方面へと足を運んだ。小銭の持ち合わせももまったくなくなり、水を飲んだだけで石田はまる三日ほど何も食べていなかった。だから、横浜港そばの山下公園周辺に辿りついたときには過度の空腹と先行きの心理的不安とが重なって心身の疲労は極限状態にいたっていた。全身から力が抜けるのを覚えた彼は、とりあえず身体を休めようと山下公園内のベンチに腰をおろした。そしてその直後にそのまま失神し倒れてしまったのだった。

だが、そんな石田を天は見放さなかった。僕は悪運が強いと豪語した通り、絶望的ともみえる人生の危機にさらされたとき、不思議なほどに彼には天運が味方した。もちろん、ただ単に運の良さだけでは片付けることのできない石田特有のオーラみたいなものが周辺に作用を及ぼした結果ではあったのかもしれないが、たとえそうであったとしても、その強運ぶりは驚くばかりだったと言うほかない。

その日がたまたま十三日の金曜日であったのかどうかはうっかりして確認し忘れたが、人生の転機になるような人物や出来事に遭遇するのはなぜか十三日の金曜日が多かったという老翁の言葉にしたがえば、この日もそうであったのかもしれない。見方を変えれば、十三日の金曜日が彼にとって縁起のよい日になったのは、その日たまたま幸運に恵まれることが続いたため、あるときからは十三日の金曜日になると、なんらかの転機を求めて彼のほうから無意識のうちに積極的に行動するようになった結果だったとも考えられる。

その日の夕刻、ベンチ脇に倒れて失神している石田を発見し介抱してくれたのは、当時山下公園近くあった公共職業斡旋所(現在の公共職業安定所)の所長だった。近くの自宅に彼を運んだその人物は家族ぐるみで温かく疲れきった石田の身体を介抱してくれた。その甲斐あって、翌日には彼の体調は元通りに回復した。元気になった石田の姿を見て心から喜んだ所長は、彼の経歴と、山下公園で行き倒れになるにいたった経緯のほどを尋ねてきた。

「石田君といいましたね。立派な体格もしているし、それなりの教養もある人物に見えるんですが、あなた、いったいどうことでこんなことになったんですか?」

「ええ、福岡高校卒業までは博多界隈に住んでいたんですが、父親が急死してしまったんで残された家族のためにも頑張らなくてはならなくなったんです。そこで、どうせ働くなら地元ではなく、文化の香りに満ちた憧れの東京でなにかよい仕事を見つけたいと思ったんです」

「それで……?」

「でも就職のための下準備も何ひとつせず、ツテなどもまるでないままの急な上京でしたから、とりあえずはカフェバーのバーテンやダンスホールの裏方などをやるしかなくなりまして……」

「せっかく高等学校まで卒業したのにですか……それに、そんなことじゃご家族を支えることなんかできっこなかったでしょう?」

「ええ、まあ……。それで、もしかしたらと思ってバクロウの仕事の片棒も担いだりしてみたんですが、とても僕みたいな素人の手に負えるような世界ではありませんでした……」

「この厳しいご時世にあって、そりゃ君、いくらなんでもムチャというもんですよ」

「一応、英語とフランス語の基本だけは身に着けてきたんですが、それを表看板に掲げて何か仕事を探すという気にはなれませんでした。その英語やフランス語だって実務に使えるレベルには程遠いものでしたらから……」

「気持ちはわからないでもありませんが、名門福岡高等学校卒業の君が、いきなり上京してカフェバー勤めというのはねえ……。もしかしたら、自分の美男ぶりにすくなからず自信があったからなのかもしれませんけどね?」

所長はくったくのない調子でそう言った。

「でも、赤門前のカフェバーやダンスホールでの仕事はそれなりに面白かったんですよ。そのあと京都に移り、加茂川近くのカフェバーで働いていたんですが、先日突然に市街一帯が大洪水に襲われてしまいました。とくに僕の勤めていたお店のある周辺は洪水の直撃を被りまして……」

「働いていたお店も営業不能に陥ってしまって、それでやむなくまた東京に戻ってきたっていうわけなんですね?」

「ええ、あのぶんじゃ、すぐには給料を支払ってはもらえそうにありませんでしたし、だからといって、いつのことになるかわからない店の復旧を待っているわけにもいきませんでした。京都に移ったばかりで貯えもまったくありませんでしたから……」

「それでどうしたんです?」

「お店の人には申し訳なかったんですが、結局、身ひとつで夜逃げを敢行するしかなかったんです」

「東京まではどうやって……、旅費もかかったでしょうに?」

「給料を払ってもらえないことはわかっていたので、どさくさに紛れ、無断でお店のジョニーウォーカー三本を持ち出しました。そしてそれらを適当に換金処分して東京までの旅費を工面したんです」

石田は命の恩人とも言うべき職業斡旋所長の問いかけに正直に答えた。二十歳にして既に世の中を斜めに見据えているところはあったにしても、のちにみる彼特有のおそるべき風貌や人を食った会話の片鱗などそのときの様子からはまだ窺い知ることができなかった。そんな彼に所長はさらに問いつづけた。

「東京に戻ってきて、そのあとどうしたんですか?」

「もちろん、泊まるところも一時的に身を寄せるところもありませんでした。いきなり姿を消すようにしてもとの仕事仲間との縁を断ち京都に移ったわけですから、前に働いていたカフェバーにまた顔を出すなんてことはとても……」

「それで、横浜方面にふらふらと?」

「いえ、どうしても当座のお金が必要でしたから、たまたま目にした蕎麦屋に飛び込み、なんとか出前の手伝いでもやらせてもらえないかと頼み込んだのです。でも、結構重労働な上にコツの要る仕事で、しかも雀の涙みたいな報酬とあっては三日ともちませんでした。蕎麦くらいは只で食べさせてくれるだろうという目算も外れてしまって……」

「あまりにも無計画で無鉄砲な振舞いだったようですから、自業自得と言ってしまえばそれまでなんですが、それでも、倒れた場所が山下公園だったというのは、不幸中の幸いだったかもしれませんね」

「ええ、お蔭で助かりました。今回ほど人様の情が身にしみたことはありません。蕎麦屋を辞めたあとは浮浪者の生活そのものでした。公園の片隅のベンチなどで時々身体を休めたりしながら、着の身着のままの姿でふらふらとここまでやってきました。横浜に来れば何か仕事が見つかるかもしれない、せめて食べ物くらいにはありつけるかもしれないと思いながら……」

「気を失って倒れているあなたの姿を見つけたときは驚きましたよ!」

「山下公園にやってきたところまでは憶えているのですが、そのあとのことは何が何だかさっぱり……。極度の空腹と疲労のため突然に全身の力が抜けそのまま意識がなくなってしまったんです。お恥ずかしいかぎりなんですが」

石田とそんな会話を交わしたあと、しばらく何事か考え込んでいた所長は、はたと思い当たったような表情であらためて口を開いた。

「あなたは長身でスマートだし、高等学校卒業という立派な学歴もあって、しかも英語とフランス語の素養もそなえてもいるんですから、選り好みしなければ働ける場所はありますよ。昨日も話しましたように、私はたまたま近くの公共職業斡旋所の所長をやっていますから、近いうちに正式に何か仕事を紹介してあげましょう」

「行き倒れの身を介抱してもらっただけでも感謝し尽くせない思いですのに、そこまでご心配くださるなんて、なんとお礼申し上げてよいものやら……」

石田はかしこまってそう答えた。人を食って生きているなどと公言して憚らない後世の彼の姿など嘘のような謙虚さであった。

「石田さんといいましたね。あなたは台湾航路の貨物船に乗って仕事をする気はありませんか?」

「はい、この際ですから、どんな仕事でも……。それに、もともとひとつの場所にじっとしているのが好きなタイプの人間ではではありませんから……」

「そうですか、それじゃ話は早いですね。郵船会社に就職できるように私が斡旋してあげましょう」

「そんなことお願いできるんでしょうか」

「海は大丈夫ですよね……はじめのうちは船酔いしたりするかもしれませんが?」

思わぬ展開に意表を突かれ、しばし考え込んだあと、おもむろに彼は答えた。

「ええ、船に乗った経験はほとんどないんですが、環境適応力はあるほうですのでしばらくすれば慣れると思います」

「そうですか、じゃ、さっそく近日中に手続きをとることにしましょう。実際に船員として乗船してもらうのは年が明けてからになるとは思いますが」

「願ってもない話ですから、是非宜しくお願い致します」

「まあ、それまでの間は簡単なアルバイトか何かを紹介しますから、それで食いつなぎながら、時間のあるときに海運についての勉強でもしておいてください」

この職業斡旋所長とのなんとも不思議な廻り逢いが発端となって、石田は波瀾万丈の人生航路の直中へと船出していくことになったのだった。だが、その航路の前途に待ちうける数奇な運命に若い石田の想像が及ぼうはずはむろんなかった。当時としては高学歴といってよい旧制高校卒業者で、しかも英語とフランス語の素養が一定程度あることを知った所長は、その能力を高く評価し、台湾や中国大陸方面への航路を保有する日本近海郵船に彼の就職を斡旋した。かくして石田は、翌昭和十二年(一九三七年)に貨物船の船員となり、中国大陸という広大な大地に足跡を刻むための願ってもない糸口を掴んだのだった。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年2月26日

ある奇人の生涯 (8)

新たなる船出

石田が日本近海郵船所属の貨物船の船員となった昭和十二年(一九三七年)は、世界をゆるがす大激動の発端となった盧溝橋事件が勃発した年でもあった。同年七月七日夜、北京郊外における日本軍の夜間演習のあとに起こったこの事件を契機にして、日中両国は本格的な戦争状態へと突入した。

この夜の演習終了時に突然闇の中で数発の銃声が響き渡った。その直後、たまたま一名の日本軍兵士が所在不明になったため、ただちに主力部隊が出動する騒ぎとなった。所在不明となっていた兵士は、実際にはトイレに入っていただけで二十分後には無事発見されたのであるが、それをまたとない契機と睨んだ日本軍は翌日未明には中国軍を攻撃し、盧溝橋の架る河の左岸を制圧した。

七月九日には日中間でいったん和解協定が成立したが、日本政府と陸軍は表向きには不拡大方針を掲げながらも、そのいっぽうでは、関東軍ならびに国内三個師団を現地へ派兵すると表明した。そのような日本軍部の動向を知った中国側の反日感情は日増しに高まり、ついには蒋介石や中国共産党も抗日戦を叫ぶようになっていった。日本軍はこれを中国侵攻の絶好の機会と判断し、七月二十八日には中国軍に対して総攻撃を開始した。

日本陸軍内部の強硬派主導の謀略に基づく意図的な開戦というのが一連の事態の真相で、その後八年にわたり凄惨な日中戦争が繰り広げられることになったのだが、当時の国際世論の手前もあって、日本政府や軍部は「戦争」とはいわず「事変」という表現を用いつづけた。だが、日露戦争以来、戦時のみに設けられることになっていた大本営が「事変」においても設置できるように法的な改革がおこなわれ、この年の十一月二十八日には悪名高き「大本営」が宮中に設置されるにいたった。

石田が日本近海郵船の船員となったのはこの年の始めだったので、まだ日中事変は勃発してはいなかったが、内外の世相の不穏な動きを鋭く感じとっていた彼は、船に乗って広い洋上に身を浮かべ、その息苦しさから解放されることを心から願うようになっていた。

その年が明けてまもなくのこと、石田は横浜港で日本近海郵船所属の僚船に同乗し、自分の乗る船の待つ小樽港へと向っていた。冬の海はひどく荒れており、船は絶間なく激しいローリングとピッチングを繰り返した。船内特有のむっとするような異臭の洗礼もひどく彼を苦しめた。船が東京湾を出て外洋に入ると、まるでそれが通過儀礼でもあるかのごとくに、激しい吐き気と頭痛とに襲われ、幾度となくその対応に窮する羽目になった。

だがそういった悲惨な状態にもかかわらず、石田は後悔の念などひとかけらもいだいてはいなかった。一時的なその苦しみを克服することができさえすれば、幼い頃から密かに憧れてきた海の向こうの未知なる世界へと間違いなく足を踏み入れることができるからだった。ひどい船酔いにのたうちまわりながらも、その胸の奥底にはほのかに輝く希望の光が灯りはじめていた。一見コワモテな感じのする海の男たちが、実は人一倍心優しく、信頼に値する存在であるとわかったことなどもすくなからず彼の心の支えとなった。

さんざん船酔いに苦しんだ石田がなんとか船外の様子を眺めてみようかという気になったのは、横浜港を離岸した翌々日のことであった。船はちょうど津軽海峡へとさしかかろうとしているところだった。津軽海峡を東から西へと向かう船上には、激しい吹雪が、冷たい荒潮の飛沫とまじりあいながらこれでもかといわんばかりに叩きつけていた。それはあたかも波瀾に満ちた石田の前途を象徴でもするかのような光景であったが、その時の彼にはなぜかそのことが心地よくさえ感じられもした。いま一度人生を出なおすためにあらためて禊(みそぎ)をうけているような気分だった。

まだ足取りこそおぼつかなかったが、それでも船の揺れにいくらかは慣れてきた石田を船長は特別にブリッジに招き入れてくれた。前方から吹きつける無数の雪片と次々に寄せ来る大浪を船体ごと叩きつけるようにして切り分け進む船の有様は、どこか狂気じみてもおり、それでいてまた勇壮そのものでもあった。船長は操舵輪を航海士に任せると、彼に向かって鄭重な口調で話しかけてきた。制服に身を固めた船長の身振舞いには、「海の紳士」という言葉に恥じないだけの威厳と気品とが溢れていた。

「どうですか、はじめて乗る貨物船は?」

「ええ、鹿島灘から三陸沖にかけてのあたりを通過しているときにはひどい吐き気と頭痛に襲われまして、どうにもなりませんでした。そんな状態が永遠につづくのではないかって思ったりもしまして……」

「ははははは……、そりゃまあ無理もないですね。いきなりこの冬の荒海の航行というわけですからね」

「でも、船室でさんざんのたうちまわっていたら、不思議なもので幾分楽にはなってきたんですよ。もちろん、まだ頭は痛いし、身体の調子もいまひとつで、とても食事などうけつける状態ではありませんけれど……」

「台湾航路の貨物船に乗るらしいですね。まあ、それだったら、二、三週間もすれば身体も慣れてきますよ。それに、こんな時化模様の日ばかりじゃないですからね。海が凪いでいて、すばらしい朝日や夕日、あるいは素敵な星空などが見られることだってありますからね」

ひどい揺れのなかでも床面にぴたりと足が吸いついた感じで、さりげなくバランスをとりながら前方を睨む船長の姿に、石田は不思議な感動を覚えさえした。

「こんな視界不良のなかでよく操船ができますねえ?」

「そりゃまあ、長年の経験といいますか……、それに、海図をもとにした専門的な位置確認の方法もいろいろとありましてね。また、吹雪で視界不良とはいっても、一瞬ですが、時々、本州や北海道の陸地の影が見えたりもしますから、それによってもおおよその位置はつかめます。夜間航行だっていつものことですからね」

「暗夜航路っていうわけですか。そういわれてみますと、昨夜だって夜間の航海でしたものね」

ブリッジ内の作業デスクには詳細な書き込みのある大きな海図が一枚広げられていた。船長はさりげなくそのほうに視線を落としながら言った。

「なにごとも経験ですからね。奇妙なもので、ある種の勘っていいますか、そういったようなものが身についてくるんですね」

相変わらず船長の言葉は鄭重そのもので、若い石田はそのぶんかえって身の引き締まる思いだった。その言葉の一つひとつには命がけで海に生きる者ならではの気概のようなものが感じられてならなかった。

突然、大きなローリングとピッチングの複合攻撃に襲われた石田は、おもわずブリッジの壁面によろけかかった。しかし、船長や航海士はすぐに姿勢を立て直し、なにごともなかったかのように操船を続けていた。それを目にした彼の胸中には畏敬の念さえも湧いてくるありさまだった。生来鼻っ柱の強いその身にしてみれば、なんとも珍しいことではあっが、それは、海という悠久の存在がそれとなく石田にかけた魔術のなせるわざだったのかもしれない。

「いま下北半島の大間崎沖を通過しました。大間崎は本州最北端にあたる岬ですね。それと、もうすこし視界がよいときなら、ほどなく右手に函館山が望めるはずなんですが……。でも、この様子だとちょっと無理かもしれませんね」

「どこのあたりなのかはわかりませんが、時々右手に北海道のものらしい山々の白い影が霞んで見えてはいましたよね」

「そうそう、エイの尾ビレの右側にあたる部分ですね」

「はあ……?」

「ああ、北海道のかたちって、どことなく魚のエイに似ているでしょう。その尻尾の右ヒレにあたるところっていう意味ですよ。亀田半島といいますけどね」

船長はそう言いながら海図のほうに近づくとその一端を指さした。

「なるほどそういうことですか……」

そう応えながらあらためて北海道のかたちを確認する石田の胸に、突然、不思議な感動が込み上げてきた。これまでただ遠く漠然とした存在にすぎなかった北海道が目の前にあって、ほどなく自分はその地の要港小樽に初の一歩を刻むことになる、しかも、その地を起点にした船旅の前途には、日本海、東シナ海をはるばる越えたところにある広大な大陸が待ってもいる――船酔いの辛さも忘れ、しばし彼はそんな思いにひたっていた。山下公園での行き倒れの一件を境にして、おのれの人生航路を吹き抜ける風向きが大きく変わってきたらしいのはどうやら確かなことのようだった。

やがて船は津軽半島の突端、竜飛岬の沖合いを通過して日本海へと入った。大陸から日本海を越えて吹き寄せる北西の季節風に煽られて、海面は大きく波立ち、小山のようにうねっていた。なぜか船が日本海を沖合いに向かって進むにつれ雪は小降りになってきて、そのぶん視界がひらけてきた。沖合いの暗い水面一帯からは大量の水蒸気が絶間なく立ち昇り、それらが重く低く垂れ込めた黒雲の中へと次々に吸い込まれていくところだった。船がうねりの頂点に達するごとに、石田はその重々しい光景に憑かれたように見入っていた。

黒と灰色だけの寒々とした世界であるにもかかわらず、そこに広がる海と空には何物かを新たに生み出すエネルギーが無尽蔵に秘め蓄えられているように思われてならなかった。暗い海面からさらに暗い上空へと向かって激しく立ち昇る水蒸気は、その途方もない創造のエネルギーを象徴しているようにも感じられた。黒と灰色の織りなすモノトーンの世界こそが生命の躍動する色彩豊かな世界の隠れた演出者であることを石田はあらためて実感していた。そして、おのれの今後の人生においては、ある種の確信と意志を抱きながら、けっして臆することなくモノトーンの世界に踏み込んでいこうとひそかに決意した。

モノトーンの世界に正面きって身を投じることがなければ、その向こうに広がる色彩豊かな実りの世界へと飛躍するなどもともと不可能なことである。「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」という昔ながらの教訓が、それまでになく新鮮なものとなって石田の脳裏に浮かび上がってもきた。彼の人生全体からすれば、まだ薄皮がほんの一皮むけた程度にすぎなかったのかもしれないが、ささやかな脱皮をまたひとつ経験したことだけは確かだった。

そのあと石田は船室にもどって乗組員用ベッドですこし眠った。再び目が覚めたときには、船はどこかの半島の先端にあたるらしい岬をまわろうとしているところだった。こころなしか、船の揺れは小さくなった感じだった。断崖に取り巻かれたその岬の背稜一帯は純白の雪に覆われていて、岬の先端のすこし沖合いの海中からは、黒々とした巨岩がひとつ天に向かって屹立(きつりつ)していた。鋭く切り立つその岩の頂き付近は氷雪に覆われており、みるからに神々しい感じだった。

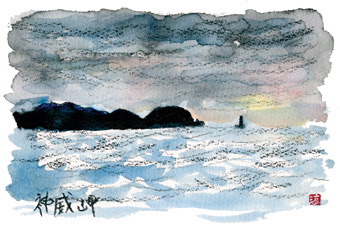

その光景にみとれている石田に、甲板員のひとりが、「あれが積丹半島の神威岬(かむいみさき)、そしてあの大きな岩が神威岩ですよ」と教えてくれた。彼にすれば、一度か二度その名をどこかで聞いたくらいの知識しかなかったが、初めて目にする神威岩の偉容はなんとも感動的なものであった。長年の嵐雪(らんせつ)や風浪による侵食に耐え、毅然(きぜん)として海中に聳えるその奇岩の孤高な姿は、無言のうちに人間のあるべき理想の姿を暗示しているかのようにも思われた。小樽入港が間もないことを告げるこの天然の海標を石田は以降何度も目にすることになったのだが、その時眺めた神威岩の荘厳な光景はとりわけ心に残るものではあった。

日本有数の商港小樽は、初めての船旅になにかと戸惑いの多かった若い石田を温かく迎え入れてくれた。小樽港の岸壁に横づけになった貨物船のタラップを降り、北の大地に初めての足跡をしるす彼の感慨はひとしおだった。肌を刺す寒気には一瞬さすがにたじろぎもしたが、胸の奥に灯る一条の希望の光がその寒気から彼の身体を守ってくれた。

運河沿いに立ち並ぶ石造りや煉瓦造りの巨大な倉庫群の周辺は、真冬の季節であるにもかかわらずそれなりの活況を呈していた。折から国内外が大不況に陥っていた時代でもあったので、小樽港のすくなからぬ賑いぶりはいささか意外でもあった。港湾近くの日本近海郵船の出張所で関係者と挨拶を交わし必要な事務手続きを済ませたあと、石田はゆるやかな上り坂の道をたどって繁華街のある小樽駅方面へと歩いていった。満足な防寒コートも防寒靴も持ち合わせない身には、積雪で凍りついた路面を吹き抜ける夕風はひどく冷たくも感じられた。歩きなれない夕暮れの雪の坂道は想像以上につるつると滑って何度も転倒しそうになった。だが、それにもかかわらず、彼の心はたとえようのない不思議な解放感に溢れていた。そして、そんな彼を、海の男たちのたむろする酒場の灯はこのうえなく優しく温かく迎え入れてくれたのだった。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年3月5日

ある奇人の生涯 (9)

基隆への初船旅

石田が乗船することになったのは「氷川丸」という三千トンの貨物船だった。氷川丸というと、かつて米国航路に就航していた日本郵船所属の客船で、現在は横浜港岸壁に繋留され観光スポットのひとつになっている「氷川丸」のことを思い浮かべる人もあろうが、もちろんそれとは別の船である。この氷川丸という貨物船は、当初、小樽―基隆(キールン)、あるいは小樽―高雄(カオシュン)間を結ぶ航路に就航していた。北海道と当時日本の支配化にあった台湾とを直接に繋ぎ、両地域間の物資の運搬にあたるのがその主要な役割だった。

石田はこの貨物船にタリーマンとして乗り組んだ。タリー(tally)とは船荷証券、すなわち、発送貨物の届け先、発送人、内容、重量、特記事項などを記載した書類のことであるが、通常の荷札などもふくめてみなタリーと呼ばれている。そして、タリーマン(tally-man)とはそれら船荷証券をもとに積荷の内容や重量その他の詳細を検閲管理する係員のことをいう。船の運行に直接関わる仕事ではないために、一定の書類管理能力や計算力、語学力などがあれば、操船関連技術の資格を持たない者であってもその任務に就くことは可能であった。

氷川丸が出航するまでのあいだ、タリーマンとしての基本的な仕事内容を学んだりチェックしたりしながら、石田は出航の日を待っていた。タリーマンの仕事が多忙なのは母港や寄港地での貨物の積み下ろしの際だけで、航行中はそれほど忙しいというわけでもなかった。したがって、必要とあれば、目的地へと向かう間にまだ不十分な業務関係の知識などを学び補うこともできたので、その点についての不安はあまりなかった。

氷川丸が小樽を出港したのは、一月中旬の早朝のことだった。寒さは相変わらず厳しかったが、冬の日本海にしてはわりあい波の穏やかな日のことであった。港を出た船は積丹半島を左手に見て進み、半島突端の積丹岬や神威岬をまわり終えると、一路南へと向かって大きく舵をきった。氷川丸船員としての初航海をまるで励まし祝福でもしてくれているかのような神威岩のたたずまいが、石田にはなんとも印象的に思われた。

横浜から小樽へと向かう過日の初航海のときと違って視界は思いのほか良好で、船の揺れもずっとすくなかった。南下する船の左手遠くには白雪を戴いて輝くいくつかの峰々の姿が望まれた。どうやらそれらはニセコ連峰の山影のようだった。はるか沖合いの海上から目にする北の大地の白い山並みにすくなからぬ感動を覚えながら、この新たな人生航路への旅立ちにいたるまでのいきさつを、石田はあらためて不思議なおもいで顧みていた。

もちろん、彼には、目に飛び込んでくるものの何もかもが珍しくもあり興味深くもあった。だから、好奇心に誘われるままに船内をあちこち移動しては、いろいろなものを覗いたり触ったりしてまわった。ところが、船が奥尻島の近くを通り抜け、津軽海峡の西側沖合いへと差しかかる頃になると、船の揺れが急に大きくなってきた。先日の航海のときほどではなかったが、新米船員の身にはやはりこたえた。たちまち吐き気を催した彼は、青ざめた顔でトイレへと飛び込んだ。船酔いの洗礼をまがりなりにも受け流すことができるようになるまでにはまだ時間がかかりそうだったし、ましてや、揺籃(ゆりかご)の中の赤子のようにピッチングやローリングを笑顔で楽しめるようになるまでには、さらなる訓練と経験とが必要なようだった。

船長や甲板長の配慮もあって、身体が船に慣れるまでは自分のペースで自由に行動しても構わないということになっていた。だから、石田はトイレを出たあと、いったん乗員室の自分のベッドに潜り込んで横になり、ひたすら酔いがおさまるのを待った。そして、再び気分が安定するとベッドから起き上がって事務室に戻り、なにげなく書類をめくってみたり、船窓越しに外の光景を眺めてみたりした。一刻でもはやく船内での生活に慣れようと彼は彼なりに必死であった。容易にはめげないチャレンジ精神こそが彼の持ち前でもあった。のちにみるようなその並外れた環境適応能力は、ひとつには生来の資質もあったのだろうが、それ以上に、そのような不屈の意志によって積み重ねられた数々の経験に負うところが大きかったに違いない。

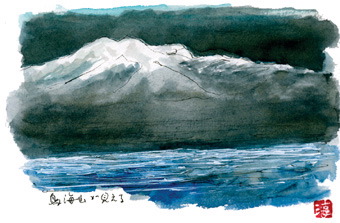

繰り返し襲ってくる船酔いと戦いながら、気をまぎらわすかのように船窓から外の光景を眺めやっていると、ひときわ大きく美しい山影が突然視界に飛び込んできた。まるで海面から直接聳え立っているかのようにして見えるその山は、広大な山麓から山頂までがすっぽりと純白の積雪に覆われており、なんとも神々しいばかりのたたずまいだった。幸いなことに風浪はかなりおさまってきていたので、彼は船室を出ると、北西の季節風の風下側にあたる左舷のなかほどに立ってその光景を食い入るように見つめつづけた。

なんという山なのかよくわからなかったのでそばを通りかかった甲板員にその名をたずねてみると、「あれは鳥海山ですよ。昔から船乗りたちの間では航海の目印として知られる山だったみたいですね」と教えてくれた。あれが有名な鳥海山なのかと思いながら、石田はあらためてそのはるかな山容を仰ぎやった。まだ船舶技術が現代のように発達していない時代、船乗りたちは海上から目視できる各地の特徴的な山々の影を位置や方向確認の目印として用いてきた。北前船全盛の時代などに、この鳥海山が最上川河口の要港酒田へと向かう舟人たちの目印になっていたことは、地理か歴史の時間に教わって知っていた。

しかし、それまでの彼にとって、そのような知識は実感の伴わぬ「単なる知識」にすぎなかった。いにしえの舟人たちとおなじように、海上から鳥海の山影を目にすることができたいまになってはじめて、かつてこの山がもっていた重要な役割や、それが海の男たちに与えたであろう安堵感の深さを身をもって感じ取ることができた。彼の乗る氷川丸は三千トンもあったが、北前船時代やさらにそれ以前の時代の和船が小さくてその性能も航海技術も貧弱であったことを思うと、日本海の荒波に文字通り命を賭けた昔日(せきじつ)の舟人たちの気概というものがつくづくと偲ばれもした。

二日半ほどをかけて日本海を航行し終えた氷川丸は、対馬海峡を通過し、五島列島の西沖合いを経て東シナ海に入った。幾分かは身体が海に慣れてきた感じではあったが、まだ本調子というにはほど遠かった。そもそも、船上生活における本調子とはどのようなものであるのかが新米船員の身にはまだとんとつかめてはいなかった。

大陸からの季節風の吹く真冬のことだったから、東シナ海もまた新米クルーの石田を優しく迎え入れてはくれなかった。先輩船員らの話からすると大時化(おおしけ)というほどのことではないらしかったが、彼にしてみれば、初めて目にする東シナ海の風浪の有様は大時化のそれとなんら変りのないものだった。

相変わらず不規則な上下動をつづける船上にあって、彼は、氷川丸での就労がきまったあとにちょとだけ読みかじった船舶史の記述を思いおこしたりもした。奈良時代から平安時代にかけ十数次にわたって大陸に派遣された遣唐使船団は、この東シナ海の荒波をこえて大陸との間を往復した。当時の遣唐使船は、気密甲板をもたず風浪に対してもきわめて安定の悪い平底の小型木造帆船だった。しかも、風まかせの航海を余儀なくされていた関係で、北西の季節風の吹き荒れる晩秋から真冬の時期にかけて復路をたどるのが普通であった。

遣唐使団員の生存帰還者が全体の四分の一ほどにすぎなかったのは、とくに復路における遭難率がきわめて高かったためだと言われているが、この冬の東シナ海の荒れようをまのあたりにして、彼は、そんな危険をおかしてまで渡唐し、唐代の文化の真髄を持ち帰った当時の人々の執念と決意のほどに心底感嘆を覚えざるをえなかった。

東シナ海を南南西に縦断し台湾のほぼ北端に位置する基隆(キールン)に入港するまでには、東シナ海に入ってからさらに二、三日ほどを要した。はじめはなかなか胃が受けつけてくれなかった食事も基隆が近づく頃にはそれなりには取れるようになっていった。小樽を出港した当初は食事のメニューになどまるで関心がなかったが、あらためてテーブルを前にしてみると船の食事は思いのほか豪華だった。北海道産の新鮮な魚貝類はいうまでもなく、肉類や野菜類もそれなりに供されており、大不況下における庶民の食卓の有様からすればそれは贅沢このうえないもののようにも思われた。空腹と疲労のあまり山下公園で行き倒れになったときのことを考えると、雲泥の差と言うべきだった。

船は琉球列島のはるか西方海上をひらすら南下しつづけた。あと一日足らずで基隆に到着するという頃になると、冬の海上であるにもかかわらず、ずいぶんと気温が上がり、海上もすっかり穏やかになってきた。長袖シャツ一枚でも平気なほどで、厳冬期の小樽の凍てつくような寒さがいまはうそのようだった。気温の上昇を肌で感じとるにつけ、確かに自分が母国を離れ、遠い南の異郷の地へと近づきつつあることをあらためて実感したりもした。ふと思い立って目指す基隆の位置を地図上で確認してみると、ほぼ北緯二十五度線の上にあることが判明した。北回帰線の一度半ほど北にあたる地点だから、太陽の日周軌道が南回帰線寄りに移動している時期とはいえ、基隆港が近づくのにつれて気温が上がってくるのも当然のことだった。

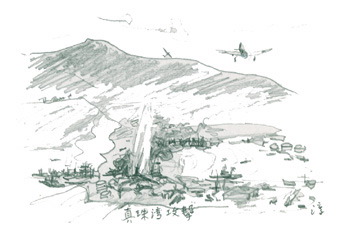

台北の東北東三十キロほどのところにある基隆は天然の良港に恵まれているため、当時から台湾随一の交易基地になっていた。北海道産の諸物資を満載した氷川丸は、風浪との格闘に疲れた船体をしばしのあいだ休め癒しでもするかのように基隆港に着岸した。三方を山々に囲まれた深い入江の奥に位置する基隆港は、折からの小雨に煙って全体的に霞んでみえた。基隆というところが年間を通じてほとんど雨模様の天候ばかりの土地柄だということを、そのとき石田はまだ知らなかった。

基隆港に着いた彼を待っていたのはタリーマンとしての海外での初仕事だった。起重機で次々に船倉から下ろされる貨物の荷札を船荷証券の原本と照合確認し、不備のないように細心の注意を払いながら積荷の陸揚げを差配した。その作業が終わると、今度は逆に台湾から小樽へと運ぶ貨物の船積みが待っていた。まだ不慣れの点も多かったのでいくつかの小さな不手際はあったけれども、最終的にはすべての業務をうまく処理することができた。新米タリーマンとしては上々の仕事だといってよかった。

大量の貨物の積み下ろしや燃料その他の補給のために何日かを要したので、石田は仕事の合間を縫って基隆の街並みを散策した。当時の台湾が日本の支配化にあったとはいえ、目にするものはなにもかもが異国情緒にあふれていて、彼の好奇心をいやがうえにも煽り立てた。連日雨が降りつづいているのが気になりはしたが、ここはもう日本本土ではないという思いからくる解放感と大きな心のときめきは、その陰鬱さをおぎなってなおあまりあるものだった。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年3月12日

ある奇人の生涯 (10)

荘厳なる海上のドラマ

北海道と台湾の間を何度となく貨物船に乗って往復するうちに、いつしか季節も冬から春、そして春から夏へとうつりかわっていった。当初はずいぶんと船酔いに苦しめられていた石田もいまではすっかり船上での生活に慣れ、タリーマンの仕事をそつなくこなせるようになっていた。持ち前の能力を発揮しはじめた彼は船員仲間からも信頼されるようになり、なかでも中年のボースン(甲板長)などには、石田、石田となにかにつけて我が子のように可愛がられるようにもなった。航行中、かぎられた船内の空間しか動きまわれないことをべつにすれば、衣食住も保証されており、余計な出費もかからないとあって、それなりにお金の貯えもできたから、とくにこれという不満もおこらなかった。

この年の七月に北京郊外で発生した盧溝橋事件をきっかけに、事実上の日中戦争、「日華事変」が勃発したのだが、氷川丸の船員たちにまではまだその余波は及んでいなかった。軍部が主導する政府の方針に煽動され、国内では中国への侵攻を支持する世論が高まりはじめていたが、すくなくとも小樽と台湾間の貨物輸送にあたる氷川丸の運行にはなお直接的な影響はあらわれていなかった。

ラジオのニュースや入港時に見る新聞の報道などで事変の急速な進展をある程度把握はしていたものの、船上での新たな生活にいそしむ石田には、その非常事態もどこか遠い世界の出来事であるかのように感じられてならなかった。もともと軍部というものの体質が大嫌いだった彼は、中国侵攻を支持する新聞やラジオの論調や、それを後押しするかのような世論の沸騰を苦々しくも思っていたから、意識的に無関心を装おうようにしてもいた。

現在では台湾随一の工業都市になっている高雄(カオシュン)にも時々氷川丸は入港した。高雄は昔から知られた台湾南西部の港湾都市で、幅一キロ、長さ九キロほどにわたって発達した砂洲からなる旗津半島が天然の防波堤となって、基隆と並ぶ一大良港が形成されていた。市街の中心を情緒豊かな仁愛河などが流れ、市内から十数キロ離れたところに蓮花潭(リエンホワタン)という美しい淡水湖などもあるこの高雄が石田はとても気に入った。伝統ある道教寺院の三鳳宮(サンファンゴン)なども、はじめてその地を踏む者の目にはずいぶんと珍しく興味深いものに思われた。

日本にくらべ気温はずっと高かったけれども、雨模様の日がほとんどの基隆と違って天候に恵まれることもすくなくなかったので、寄港時の仕事の合間などには、運動不足の解消をかねて極力散歩に出かけたりもした。歴史的な意味でのその正当性はともかく、当時は日本による徹底した統治がなされており、また日中戦争の勃発している中国本土からは遠く離れていたこともあって、高雄一帯はなおどこかのどかな雰囲気に包まれていた。太平洋戦争に突入すると、平和に見えたこの高雄も南方戦線の中継基地として戦乱の大渦に巻き込まれていくことになったのだが、のちのち起こるそんな世界の大激動などまだ誰も予想することなどできなかった。

小樽と基隆、あるいは小樽と高雄間を往復する船上から目にする折々の風景も、タリーマンに転身した石田の心を十分に慰めてくれた。氷川丸に初乗船したのは真冬のことで荒れ模様の日もすくなくなかったが、季節がうつるにつれて快適な航海に恵まれるようにもなった。横浜港から小樽港まで時化(しけ)のなかを初航海したとき、その船の船長から、「海が凪いでいて、すばらしい朝日や夕陽、素敵な星空などが見られることだってありますよ」と言われたが、その言葉に偽りはなかった。広大な海は息をのむような自然のドラマに満ちみちており、実際その有様は石田の想像をはるかに超えるものであった。

石田がまず驚いたのは、海洋にみる生命の豊かさだった。海がひどく荒れているときでさえも、陸地から遠く離れた海の上では大小の海鳥たちが頻繁に活動を繰り広げていた。それらの海鳥たちのけなげな姿を眺めているうちに、それぞれの厳しい環境に適応して生きるこの地球上の命というものいとおしさにあらためて想いが及んだ。

――荒海をものともしないそれらの海鳥たちだって、あの小ぶりな体で大嵐や厳寒に耐えながら生き抜くのは、けっして容易なことではないだろう。人間をはじめとする陸上の生き物たちがやがては土へと還っていくように、一生を終えた海鳥たちのほとんどは海へと還っていくに違いない。地上で息絶えるものもあるのだろうが、たぶん大多数の海鳥たちは海上に屍(かばね)を浮かべ、やがて磯辺に打ち寄せられて朽ち果てたり海中に没したりしていくのだろう――それまで海鳥の末期など考えたこともなかった彼の脳裏をそんな想いがよぎったりするのも、船上生活という特殊な環境に身をおくようになったからこそであった。ある日ついに海上で力尽き、だた一羽息絶えた姿をさびしく波間にゆだねるであろう海鳥の運命を想うとき、懸命にいまを生き抜くその有様がいっそうけなげに、しかしまたこのうえなく切なく感じられもするのであった。

鯨やイルカの群にも航海中に何度となく遭遇した。あるときは悠然と、またあるときは驚くほど敏捷(びんしょう)にと、状況に応じて自由自在に水中を泳ぎまわるそれら海の哺乳類たちの姿にみとれることもすくなくなかった。飛魚の大群のただなかを航行することもあったが、そんなときには、誤ってデッキの上に墜落した獲物が食卓にのるという望外の僥倖(ぎょうこう)に恵まれたりもした。基隆港や高雄港で碇泊中の氷川丸の船側に寄って来る熱帯系のカラフルな魚たちの姿も石田の目を楽しませてくれた。彼はそれまで釣りというものをまったくやったことがなかったが、船員仲間に教わって舷側から釣り糸を垂れると、海神様の特別サービスででもあったのか、次々に魚のほうから勝手に釣り針に掛かってくれもした。ただ、ビギナーズ・ラックも度を超えると有難迷惑なもので、たまには正体不明のグロテスクな生き物が掛かったりして腰を抜かしそうになり、その事後処置に窮するようなこともあった。

海の生き物たちの演じる命のドラマも素晴らしいものであったが、船上で眺める大空の景観もまた感動的なものであった。好天の日に海上から眺める朝日や夕日の幻想的な美しさにに石田は何度も息を呑んだものだった。水平線から昇り水平線へ沈んでいく太陽というものを、彼は船に乗るようになってはじめて目にすることができた。なかでも、西空や西の海面全体を真っ赤に染めながら東シナ海の水平線の向こうに沈んでいく夕日を目にすると、胸の奥が知らずしらずのうちに熱くなりもした。かなしいまでに美しく荘厳なその輝きは、壮大なロマンをその胸中に深々と刻み込んでいった。赤々と燃えさかる西方の水平線のはるか彼方で、何ものかが自分の魂を呼び誘っているような気がしてならなかったけれども、いったいそれがなんであるのか彼にはまだはっきりとわかってはいなかった。

日没後しばらくして西の空を彩る黄緑色の黄道光の輝きも神秘的だった。満月のときなどはそれに合わせるようにして東の水平線から大きな月が昇ってきた。低い角度で射し込む月光を浴びて海面には黄色い帯状の輝きが走り、無数の波頭がきらきらと揺れ躍った。そして月が高く昇ると、こんどはゆるやかにうねる海面全体が見る者の魂を吸い込むような青白い光を放ちはじめるのだった。

また、月の出ない夜は夜で、一つひとつ丁寧に磨き上げたよいうな星々が天空いっぱいに満ち渡り、無数の蛍を想わせるような明滅を見上げる空のいたるところで繰り広げた。

そして時々、明るい流れ星が長い尾を曳いて遮るもののない大空を我がもの顔に横切った。舷側に目を転じると、まるで夜空の星々の瞬きに呼応でもするかのように、舳先で切り分けられた海水のあちこちが青緑色の光を放って煌き揺れてもいた。海の蛍、夜光虫の見せる神秘的な輝きだった。

晴天の下での航海が何日もつづくときなどは、北海道から台湾へと南下するにつれて北斗七星の高度がだんだんと低くなり、逆に北上するにつれその高度がしだいに増していくのが印象的だった。星の知識などほとんど持ち合わせてはいない石田だったが、北の空に舞う北斗七星や夏季南天高くにかかる蠍座くらいは、見分けがついた。

石田が氷川丸に乗るようになってから一年が過ぎた。初乗船の頃に船酔いで苦しんだことなどとても信じられないほどに彼はすっかり海上での生活に順応していた。タリーマンの仕事も十分に板につき、すこしばかりは給料も上がって、母親や妹たちのために定期的に仕送りをすることができるようにもなった。そんなわけだから、表向きはすべてが順調に進んでいるように思われた。いや、順調というよりはむしろ単調という表現を使ったほうがよいくらいに、たんたんと時間は流れていった。

だが、このときすでに見えないところでは確実に変化が生じはじめていたのである。軍部による徹底した情報管理のために、一般国民はまだ中国本土で拡大しつつある戦乱について詳しいことを知らされてはいなかった。ドイツのトラウトマン駐華大使の懸命な仲介に蒋介石以下の国民政府府首脳も和平交渉再開に応じる気配を見せはしたが、日本軍による南京攻略を境にして、近衛首相の率いる日本政府内強硬派の戦線拡大方針にはもはや歯止めが掛からなくなっていた。

国民政府など無視して中国侵攻を進めるべきだとする近衛首相ら強硬派と、対ソ戦に備えて国民政府と早期に和解しておくべきだとする陸軍参謀本部との対立は、結局、政府強硬派の押し切るところとなってしまった。そして、昭和十三年(一九三八年)一月におこなわれた「爾後国民政府を相手にせず」という近衛首相の宣言によって、両国間の和平交渉は打ち切られるに至ってしまった。全面降伏をしないかぎり蒋介石政府とはいっさい交渉はしないという日本政府のこの強硬姿勢によって、日中戦争は長期戦に入り泥沼化していくことになったのだった。

当然その戦乱の余波は中国本土のみにとどまらず、日本国内やその関係地域すべてにまで及ぶところとなっていった。そして、北海道と台湾とを結ぶ貨物船氷川丸にも思わぬかたちでその影響があらわれることになった。波瀾多き星のもとに生まれついた石田達夫という当時二十二歳の青年の運命にとってそれがどのような意味をもつことになるのかは、むろんわかろうはずもないことだった。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年3月26日

ある奇人の生涯 (11)

落日下の決断

中国大陸における日中両国間の紛争が激化の一途をたどるにつれて、日本本土と大陸との間には軍需物資をはじめとする大量の物資運搬の必要が生じてきた。そのため、軍部指導下の政府は、民間会社所属の船舶の航路にも様々な管理統制をくわえるようになっていった。そして石田らの乗る貨物船氷川丸も当然その影響を被ることになった。氷川丸はそれまでの小樽と台湾を結ぶ航路を離れ、横浜、神戸、天津(テンチン)をつなぐ、いわゆる三角航路に就航することになったのである。

もっとも、この世の中というもの何が幸いするかわからない。この就航路の変更は石田自身にしてみれば、願ってもないチャンスの到来を意味していた。軍部の宣伝やそのお先棒を担いだ当時の報道に煽動された人々と違って日中戦争の拡大を素直に喜ぶ気にはなれなかったが、そのおかげで自分の乗る船が中国大陸の一角、それも天津という歴史的な都市の郊外にある港に寄港できるようになるというのは、彼にとっては望外の展開であった。長年の憧れでもあった中国大陸にほどなく第一歩を刻むことができると知ってその胸はすくなからずときめいた。小樽と台湾間の海上往復にもすっかり慣れてきたこともあって、氷川丸での生活にもいくぶん単調さを感じはじめていた時期でもあったから、新たな展開に対する期待はひとしおだった。

氷川丸が寄港することになった天津港、より正確にいうと天津郊外にある塘沽(タンクー)港は、山東半島と遼東半島に囲まれた渤海湾の奥まったところに位置する華北随一の港だった。かつて日本から隋や唐に向かった遣隋使や遣唐使一行の船なども最初はこの付近に接岸したといわれている。船員という身分でもあるため当然その行動半径に一定の制約があるだろうとは予想されたが、ともかくも初めて足を踏み入れることになるロマンに満ちた中国大陸の存在は、二十二歳になったばかりの多感な青年の胸をこのうえなく激しく掻き立てた。

天津へと向かう氷川丸が渤海湾へと入ると、石田は胸中に渦巻く興奮をどうやっても抑えきれなくなっていた。もうここは日本じゃないだ、日本じゃないんだ!――感動のあまり思わず彼はそう呟いていた。その目には海の中に引かれた幻の国境線までもがはっきりと見えるような気がしてならなかった。渤海湾を奥まで進むとやがて船は白河という大河を遡行しはじめた。両河岸の向こうには広大な塩田が広がっており、白河はその塩田地帯の中央をくねくねと蛇行しならがのびていた。悠然と流れる白河をしばらく遡っていくと目的地の塘沽港が現れた。氷川丸はこの塘沽港におもむろに入港すると、まるで大陸への航海にともなう緊張を解くかのごとくに碇泊した。塘沽に入港したのは、三千トン近い大きさのある氷川丸では直接天津まで白河を航行することが無理だからだった。

外国映画が大好きであった石田は、往時の大女優マリーネ・デートリッヒ主演の名画「上海特急」などの感動的なシーンを通して、中国大陸のあちこちで繰広げられてきた壮大な歴史ドラマやそれにゆかりの各地の景観に深く魅了されるようになっていた。なかでも、当時アジアきっての国際文化都市だった上海への憧れはひとかたならぬもであった。塘沽から汽車に乗って天津まで行き上海特急の映画そのままに北京発天津経由の特急列車に乗り換え、一路南下をつづければ上海に行くことができると想像するだけで、彼の胸は激しく燃え立ち高鳴った。

まだ小樽と台湾間の航路を往復していたころ、哀しいまでに美しい夕日を船上から眺めながら、しばしば石田は奇妙な想いに襲われることがあった。赤々と燃えさかる西方の水平線のはるか彼方で何物かが、こちらに来いとばかりに自分の魂を呼び誘っているような気がしてならなかった。いったいそれが何ものであるのか、その時はまだ彼自身にもはっきりとはわからなかった。だが、ついにこの天津郊外の塘沽港に寄港することがかなったこの日、はからずも彼はそれが何であるのかを自覚させられることになったのだった。あえて言葉にするなら、それは、「大陸に沈む華麗かつ荘厳な夕日の誘惑」とでも形容すべきものであった。

日没が近いため貨物の積み下ろしは翌朝に行なうということになったので、石田は上甲板のデッキにもたれかかり、西空に沈んで行く太陽とその光の中に浮かぶ光景をひとり呆然と眺めていた。話には聞いていたが、それにしてもそれはなんとも壮大な景観だった。見渡すかぎり広がり続く塩田のあちこちには、マストや煙突、それにブリッジの上部だけをのぞかせながら動いていく大きな汽船の影が見えた。直接には白河の河面は見えなかったので、まるで塩田の中を幾隻もの船が直に航行しているかのような感じだった。塩田のあちこちにはまだ働いている人々の姿が点々とあって、その人たちのすぐそばを通り過ぎる汽船は、まるで挨拶でもするかのように、時折ボーッ、ボーッとその汽笛を鳴らした。

しばらくすると、真っ赤に燃え輝く太陽は遠く長くのびる地平線の真上へとおりてきた。そして、とてつもなく巨大な真紅の円盤と化しかとおもうと、一帯の塩田を赤々と染めながら地平線のむこうへと沈んでいった。それほどまでに大きく鮮やかな夕日を目にするのは石田にすればむろん初めてのことだった。まるで中国大陸の広大さを誇示でもするかのようなその幻想的な夕日は、その心に向かって悪魔の囁きにも似た誘惑の言葉をさりげなく、しかし繰り返し繰り返し語りかけてきた。

――中国大陸は素晴らしいんだぞ!……おまえまだ若いんだろう、それならもっともっと大きな夢と自由を求めて羽ばたいてみたらどうなんだい?、波瀾万丈の人生を求めて未知の世界に飛び込むならいまがチャンスだぞ!――彼にはそんな落日の囁きがはっきりと聞こえてきた。

そのとき突然うしろから誰かが近づいてくる足音がした。振り向いてみるとそれは氷川丸の事務長だった。丸顔でずんぐりした身体つきの事務長は、絵に描いたようなお人好しの人物だった。小さな眼を子供のようにキラキラさせながら事務長は石田に話しかけてきた。

「どうだい、すごいだろう?、日本ではまず見られない光景だから……」

「ええ、感動で言葉もないくらいです」

「今晩は上陸しないのかい?」

「塘沽には何があるんです?」

「何にもないねえ。汽車で天津まで行けば面白いところもあるけどな」

「事務長さん、もしも船を下りて中国に住みたいと思ったらどうすればよいんですかねえ?」

「どうするもこうするもありゃしない。さっさと船を下りてそのまんま帰ってこなけりゃいいんだ!」

事務長の返事はいたって簡単だったが、むろん、彼は冗談のつもりでそう言ったに違いなかった。だが石田はそうは受取らなかった。塘沽の夕日の囁きにすっかり魂を奪われた彼は、その言葉を胸の奥で真剣に受けとめていた。

石田の心は大きく揺れた。様々な状況を考え合わせるとき、無断離船のような思いきった行動をとるには塘沽寄港のなったいまが絶好のチャンスでもあるように思われた。しかしながら、それはずいぶんとリスクが大きいうえに、結果として氷川丸の船員仲間にひとかたならぬ迷惑をかける行為であることも明らかだった。ましてや、自分を息子のように可愛がってくれているボースン(甲板長)やお人好しの事務長、行き倒れの身を介抱し日本近海郵船への就職を斡旋してくれた横浜の職業斡旋所長のことなどを考えると、申し訳ないという気持ちがつのるばかりで、さしもの石田にも容易には決断がつきかねた。

だが、そうこうするうちに社会情勢はますます抜き差しならぬ方向へと進んでいった。石田の乗る氷川丸が、横浜、神戸、天津をつなぐ三角航路に就航するようになったこの年の四月には国家総動員法が公布され、我が国は本格的な戦時体制へと突入した。国家総動員法は戦時における国防目的遂行のため、戦争に必要な人的および物的資源を国家が全面的に管理統制することを狙いとしたもので、この法律の公布により、民間船舶会社などに所属する者の身分管理は一段と厳しいものへと変わっていった。したがって、いくら石田が青年期特有の一途な思いと決断のほどをを上司に告げ、どんなに懸命に離船を願い出ようとも、容易にはそれを聞き入れてもらえるような状況ではなくなってきていた。

ちなみに述べておくと、女優の岡田嘉子と新協劇団の演出家杉本良吉の二人が手に手を取ってソ連への亡命を敢行したのはこの年のことだった。二人は樺太の日ソ国境地帯に国境警備官の慰問のために出向いたあと国境見学にでかけ、国境線に近づくと脱兎のごとき勢いで雪の国境線を越えてソ連領へと逃走、そのままソ連への亡命を願い出た。杉本は当時壊滅状態にあった日本共産党再建のためコミンテルンと連絡を取る使命を帯びていたとも言われるが、ソ連入国後に同政府当局によってスパイと断じられ、愛の決死行もむなしく、異国の地で銃殺された。いっぽうの岡田嘉子のほうは対日放送のアナウンサーなどを務めながら戦後ソ連で演劇活動を再開し、亡命後四十四年を経た昭和四十七年(一九七二年)に日本へと帰国した。

その後何度も塘沽港に入港し赤い夕日を眺めるごとに石田の心の葛藤は深まっていくばかりだった。しかしながら、そんな葛藤にいつまでも心身を委ねておくわけにもいかなくなってきた。社会状況の緊迫化にともない、ついに彼は、そのまま氷川丸に船員として留まりつづけるか、それとも夢を追うべく思いきって中国大陸に身を投じるかの選択と決断を余儀なくされることになったのだった。

国家総動員令が発令されて以降、国民生活における軍部主導の統制管理は日増しに強まり、大陸への物資補給に不可欠な船舶とその船員に対する様々な規制や拘束はひどくなるいっぽうだった。そんな社会状況下にあっては、石田があえて中国大陸への思いを貫き通すとすれば、考えられる方法はただひとつしか残されていなかった。その唯一の道は過日の事務長の言葉にあったように氷川丸からの脱走をはかること、いますこし穏やかな言い方をすれば、塘沽港入港時に天津まで遊びに出かけるという口実を使って下船し、そのまま行方をくらましてしまうことだった。

横浜の職業斡旋所長の紹介でタリーマンとなってまだ一年半余、氷川丸が三角航路に就航するようになってからまだ三ヶ月ほどしか経っていないときのことだったが、彼はついに氷川丸からの脱走を決意するにいたった。運命の岐路におけるその選択が吉とでるのか凶とでるのか、神ならぬ身には知る由もなかったが、若さと滾(たぎ)る血潮とのどちらかに賭けるなら、波瀾万丈の運命の待ちうける世界か、そうでなくてもその予感に満ちみちた世界を選択したほうがましだと考えるようになったのだった。

塘沽港に碇泊中の氷川丸から脱走した経緯やその後の状況について、あるとき石田は詳細に語ってくれたことがある。いつものように互いに軽口を交えながらの談話を通してのことではあったが、その悲喜交々(ひきこもごも)の脱走秘話はなんとも興味深いものであった。

「じゃ、真っ赤な夕日に誘われて脱走を決意したっていうわけですか、中国大陸の夕日って男殺しなんですねえ――それも、黙って坐っているざけで若い女性を悩殺したとかいう男を殺しちゃうっていうんですからね!」

「そのまま船に乗ってたらどんどん拘束が強くなるばかりで、最後にはまるで自由がなくなっちゃうと思いましてね。それにすべてに横柄な軍部のやりかたというものが大嫌いでしたからね。そのときは予想もしていませんでしたが、あのまま氷川丸に乗っていたら、のちに戦局が悪化した時点で海の藻屑と消えていたかもしれませんね。たしかあの貨物船も無事ではなかったはずなんですよ」

「結果的には地獄からの脱走になったわけですね?」

「制海権も制空権も失うことになるなんて当時は誰も考えていませんでしたが、最終的にはそういうことになったんですね」

「それはともかく、氷川丸に見切りをつけてドロンしてしまった……よく決断がつきましたね」

「リスクはあっても脱走を決行するならいましかないと思い定めました。徴兵検査は丙種合格でしたから、すぐに軍隊に召集される心配はなかったですしね」

「まさか、演出家の杉本良吉と女優の岡田嘉子の亡命劇の真似をしようって思ったわけじゃないんでしょ?」

脱走の陰にそれを手伝った女性の存在でもあったのではないかと勘ぐりながら、私は意地悪な質問をぶつけてみた。すると相手はこちらの意図を見透かしたかのような笑みを浮かべながら、こともなげな調子で答えてきた。

「あの連中は二人一緒で、しかも使命感をもっての逃避行だったんでしょ。こちらは男独りで、動機ときたら、ただ単に夢を追いかけ中国各地を放浪し、いろいろと見聞したいだけのことでしたからね。それにですね、あの二人の亡命劇について知ったのはずっとあとになってからでしたよ」

「で、かんじんの石田さんのほうはいったいどうやって脱走を?」

「脱走っていいますけどね、実際は脱歩でした。走って逃げたんじゃなく、スーツケースをひとつ持って堂々と歩いて塘沽の駅まで行き、汽車で天津へと向かったわけで……」

「ハハハハハ、脱歩ですか。脱臼まではいかなくてよかったですね」

「そもそも、そんな大袈裟なことをやったわけじゃないんですよ、ごく自然にね!」

「自然にっていったって、どうせ石田さんのことだから、また何か突飛なことでも?」

「いやいやそんなことはない。塘沽港で下船するとき、例の事務長に行く先と目的を訊かれたんですけどね、天津あたりまで女を買いに行くって答えておきました。それまでの一年半余、結構真面目に仕事してましたから、信用はありましたんでね」

「最後にその『信用』の預金を全部遣い尽してしまった!」

「いや、その預金じゃ足らずに大借金をしてしまったというところですかね……。お人好しの事務長のアドバイスをそのまま実行したんですから」

「そりゃ事務長もショックだったでしょうね。じゃあ、もちろん、本物の有り金のほうは全部持って?」

「そりゃもう……二度と船に戻るまいと決意したわけですからね」

興味津々といった表情で耳を傾ける私を前にして一杯お茶を飲むと、一瞬、苦笑とも自嘲ともつかぬ微笑を湛えながら、石田は遠い記憶を呼び覚ますようにしてさらに言葉をつないだ。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年4月2日

ある奇人の生涯 (12)

計算違いの脱走劇

現代の我々日本人は天津と聞くとすぐに夜店などで売っている天津甘栗のことを想い出すのだが、実際には天津の街並みのどこを歩きまわっても甘栗を売っている光景に遭遇することなどまったくない。たぶん甘栗のもととなる中国産の栗が天津港経由で日本へと輸入されていたため、そんな商品名が人々の間に定着したのではなかろうか。いずれにしろ、その一事をもってしても天津が中国屈指の貿易港であることがわかろうというものである。

七世紀の初め隋の煬帝が大運河を開通させると天津は物資輸送の中枢地となり、十世紀後半の北宋とそれにつづく金王朝の時代には軍事拠点となる大要塞が設けられた。そして十三世紀後半に元王朝が都を北京におくとその玄関口として天津はますます発展し、現在も古文化街にその面影を留める天后宮などが建立された。さらに十五世紀の明代には壮大な天津城が建設され、頻繁に外国船も寄港する一大貿易港へと発展を遂げた。

しかしながら、近代に入ると天津は世界の列強国による攻勢の嵐にさらされるところとなった。アロー号事件を契機とする第二次アヘン戦争において英仏連合軍の侵攻をうけて清は敗退、その後に締結された北京条約に基づき天津は欧米各国に対して開港されるにいたった。そして天津の中心部を抜けて渤海湾に流れる白河の両岸には、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシアなどの租界地、すなわち外国人居留地域が次々と設けられ、西洋風の建築物が建ち並ぶようになっていった。さらに、一八九四年に起こった日清戦争後には日本も同地に租界を建設するにいたった。

盧溝橋事件を発端にして日中戦争が勃発すると、日本軍はこの天津を含めた華北一帯の広範な地域を占領するという強行策に打って出た。兵站(へいたん)を無視したこの戦略はやがて中国軍のゲリラ戦を主体とした反撃に遭い破綻をきたすことになっていくのだが、石田が氷川丸からの脱走を決意した昭和十三年(一九三八年)の時点では、一時的に日本軍が圧倒的に優勢を保っていたため、天津周辺の治安には表面上問題はなかった。

女を買いに天津まで行ってくると告げて氷川丸をあとにした石田の心はさすがに痛んだ。翌日には氷川丸船内が大騒ぎとなるだろうことは目に見えていた。ぷっつりと消息を絶った自分の身を案じて、あの人のよいボースンや事務長らが捜索のために乗組員を指揮しながら右往左往する姿が脳裏にはありありと想い浮かんだ。突然の不測の事態に困惑し、出港日時の変更などを含めた問題の処理にどう対応しどう責任をとったものかと途方に暮れる船長の様子なども想像できた。新たな旅立ちを志して天津駅へと向かいながらも、そのいっぽうでは何食わぬ顔で船に戻ったほうがよいのではないかという思いにとらわれかけたりもした。

だが、そんな弱気の虫に抗うように彼は脱走の決断にいたるまでの経緯をもう一度思い起し、こんなにも意志薄弱で優柔不断な有様なら先々の人生に展望はないと自らの心を煽り立てた。そして、この自分の不当行為は表面的にはお世話になった氷川丸の船員たちへの裏切りだが、日中戦争勃発にともなう船員の身分や行動の管理強化のありかたに根本的な責任はあるのだという、自己弁明とも責任転嫁ともつかぬにわか仕立ての理由づけをしてみたりした。そうでもしなければ、過去のしがらみを断ち切り新たな世界へと飛躍することなどおぼつかないという気がしたからでもあった。

日中開戦による華北一帯の不穏な状況もその時の石田には幸いした。日本人の多い租界地をはじめとして天津市街やその近郊周辺は見かけ上平穏を保ってはいたが、日本人に対する中国人の潜在的な憎悪は日々増大していくばかりだった。だから、街のどこかで日本人の一人や二人が行方不明になったとしてもそうそう驚くべき状況ではなくなっていた。

石田が天津の街に女を買いに出かけ、そのままプツリと消息を絶ったとしても、最終的には何らかの不運な事故に巻き込まれたものとして処理されてしまう可能性が大きかった。

さんざんお世話になった氷川丸関係者には申し訳ないかぎりではあったが、そんなふうに事後処理が進めばベストなのだがとも内心彼は期待した。もしかしたら事務長が過日夕日を眺めながら自分と交わした会話を憶えていて、冗談のつもりで言ったあの言葉を文字通りに受取りそのまま実行に移したのだと気づくことはあるかもしれないが、状況が状況だから相手だって絶対にそうであるという確信まではもてないだろうとも考えた。

天津駅に着くと、石田はそこからすぐに特急列車に乗り、夢にまで見た上海へと向かうつもりだった。いっきに上海入りすることによって、氷川丸脱走という事態の重さに揺らぐ心に踏ん切りをつけようと思ったからだった。だが、事は彼の計算通りには運んでくれなかった。その前途には「上海特急」どころか、「上海超々鈍行」による各駅停車の旅路が待ち受けていたからである。憧れの上海入りを果たすには、さらに遠い遠い道のりを歩かなければならなかった。

その日天津駅に到着したのが夕刻のことで、上海行きの最終特急列車がすでに発車してしまっていたのがそもそも歯車に大きな狂いの生じた原因だった。めざず上海行きの特急列車に乗るには翌日まで待たなければならなかった。やむをえないので、石田は以前に一、二度会ったことのある若い中国人女性に連絡をとって街で会い、一夜をともにしようと考えた。中国語がわからない彼は、たとえ一夜のことではあっても片言ながら日本語のわかる彼女の助けを借りることができればと思ったからだった。下手に天津在住の日本人と接触し、脱走を企てている事実を知られたりしたら面倒なことになるという警戒心も働いていた。

美人で気立てのよいその中国人女性は快くそして心底温かく彼を迎え入れてくれた。優しい彼女の笑顔と可憐で従順な立ち振舞いを目にして、それまで張りつめていた緊張の糸が一度に緩みほぐれる思いだった。石田は彼女と一緒に近くのお店で食事をとりながら、その場でのさりげない会話の中で、翌日には列車に乗って上海方面に行くつもりであることを伝えた。彼女はどこか淋しげな表情を浮かべはしたものの、それ以上彼のおかれている状況を問い詰めるようなことは何も言わなかった。ゆっくりと食事を終えたあと、二人は天津市街の場末にある宿屋へと向かっていった。

その夜、石田はその可憐な女を何度も何度も激しく抱いた。甘いマスクで若い女性にずいぶんもてたとはいっても、かねがね異性に対してどこかクールなところのある彼にすればそれは意外なほどの激しさだった。たぶん、そうすることによって完全に退路を断とうという思いも心の奥にあったのだろう。やわらかく温かい女の身体を狂ったように抱きしめ、折々全身を貫く陶酔感に時を忘れて溺れひたりながらも、彼は折々かすかに覚醒する意識の片隅で、これでもう引き返すことはできなくなったと感じていた。

女のほうもそんな石田に、時に切なく時に激しく応じてきた。優しい獣と化した男の命の鼓動を吸い込むように受け入れながら、全身全霊を傾け寸刻を惜しむようにしてそれに共鳴する彼女の妖艶な姿には、生命体というもののもつ神秘のすべてが集約されているといってもよいくらいだった。石田が果てると、女は彼の命の滴の最後の一滴までも吸い尽くそうとするかのように、自ら激しくそして妖しく挑みかかった。その甘美な攻勢に翻弄され抗すべきすべを失った彼は、女のなすがままに身を任せて歓喜とも慄きとも撼えともつかぬ不可思議な感覚に酔い痴れ、まるで失神でもするかのようにそのまま深い深い眠りに落ちた。

翌朝石田が目覚めたとき、女の姿はもうどこにもなかった。現金や金目のものをすべて入れておいたスーツケースも一緒に消えていた。愕然としながらおのれの甘さを呪ってもみたがすべてはあとの祭りだった。自分を信頼してくれていた人々を欺いた直後に、うかつにも信頼した相手から見事なまでに欺かれる――自業自得だといってしまえばそれまでだったが、いささか自意識過剰気味なところのあった彼にすれば、頭上から懲らしめの鉄槌を振り下ろされた感じだった。男というものの愚かさと女というものの底知れぬしたたかさを思い知らされた気分でもあった。

いささか自嘲気味ではあったけれどもその時の切迫した状況についての記憶をかみしめるようにしながら、石田はなおも事後談を語り続けた。事実は小説より奇なりとはいうが、その経験談はどこまでも興味深いものであった。

「その女をすっかり信用しちゃったために、見事にやられちゃったんですね。スーツケースごと持ち金のほとんどを盗られちゃって……。朝になって気づいたときには女はドロンしてたって寸法です。まさかあの優しくて従順可憐な女がって思ったんですが、あくまで現実は現実だったわけでして……」

「そりゃ困ったでしょ、のちのドラキュラ翁もまるで幼児なみのガキキュラじゃないですか?」

「そう言われても仕方ないですね、そのときは確かにオッパイ吸ってたわけですからね」

「ハハハハハハ……」

相変わらずの妙意即答にこちらが笑い転げるのを横目にしながら、石田はさらに先へと話を進めた。

「そこでさんざん宿屋の主人と掛け合ってみたんですが、どうにも埒(らち)があきませんでした。そもそも言葉が通じないんで身振り手振りに頼るしかありませんでしたから」

「もしかしたら宿屋の主人もグルだったとか?」

「たぶんそうだったんでしょう。不当な日中戦争で中国人の間には反日感情が高まっていたわけですから騙されて当然だったんですが、若さのゆえもあってそのへんについてはまるで無警戒でしたね」

「それでどうしたんですか?」

「まるで言葉が通じないとあって……、もしかしたら通じないふりをしていただけなのかもしれませんが……、それはともかく、仕舞いには暴力沙汰にもなりかねない状況になってきましてね。だからといって、大騒ぎになっているだろう氷川丸にいまさら戻るわけにもいきませんでしたから」

「もし船に戻っていたら、吊るし上げにされたあげく、最後は海中に放り込まれていたかもしれませんね」

「それで、いったんは日本の領事館に駆け込んで善後策を相談しようかとも考えました」

「でもそれじゃ脱走したことがバレちゃいますよね」

「そうなんですよ。若者ゆえの無謀さに身を任せて飛び出してはみたものの、脱走者でしかも不法入国者でもあるわけですから、それが明らかになったら本国送還という最悪の事態にもなりかねませんでした」

「結局泣き寝入りってわけですか?」

「さすがに狸寝入りするほどの余裕はありませんでしたよ。だから、スーツケースは諦めることにしました。とても領事館なんかに相談には行けませんでした。当時はいっぱしの大人だと思っていたんですが、いま振り返ってみると、とにかく若くて世間知らずで、無防備そのものだったですね」

懐かしそうにそう語る石田の静かな表情からは、六十年というその後の歳月の刻みもたらした人生の旅路の奥深さが読み取れた。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年4月9日

ある奇人の生涯 (13)

上海特急のロマンはいずこに?

石田はかねがね自分は人一倍悪運が強いのだと言ってはばからなかったが、天津で窮地に追い込まれたこのときでさえも天運はまだ彼を見放しはしなかった。もっとも、そんな強運の背景には、並外れた状況適応能力の高さと、非常事態に直面するほどに冷静さと沈着さを増すという彼の性格的な特質があったと言うことはできるかもしれない。裏を返せば、それは「行き当たりばったり」に振舞うことをなんとも思わない天性の資質でもあったのかもしれないが……。

石田はふるびた記憶の糸を丁寧に繋ぎ手繰るようにしながら、その後の事態の推移についてさらに語り続けた。

「頭を冷やしながらとりあえず天津の街を歩きまわりました。大金はすっかり盗まれてしまったんですが、幸いなことに、洋服のポケットの奥に盗られずにすんだお金がいくらか残ってましてね」

「その中国人の女性にも温情のかけらはなお残っていたということでしょうか?」

「さあ、それは……。ただ、そのお金のおかげで一時的に飢えだけは凌ぐことができました。人間、胃袋の中に何かはいっていさえたらそれほど絶望的になるものではありません」

「でもですねえ、現代では当面食べるだけのものはあっても近い将来の生活不安におののいて絶望する人々が少なくないですからねえ」

「まあ、時代や社会背景の違いということもあるんでしょうけれどね」

「それで、どうやってその窮地から?」

「知人はまったくいないし、たとえ誰かいたとしても下手に日本人と接触すればかえってまずい展開になってしまうかもしれませんでしたからね。でも、所持金も残りわずかということになると、当然、なんとかしなきゃならいっていう気持ちにはなります」

「まさか、また山下公園のときみたいに行き倒れになったんじゃないでしょうね!」

「自然と足は天津駅へと向かっていました。駅というものはいつも何かの始まりを暗示してくれますからね。終着駅っていう言葉もありますけど、その場合でも駅そのものが目的地であることはない……やっぱりそこから何かが始まるのが普通です」

「人生の終着駅は天国や地獄への旅路の始発駅っていうこともありますしね」

「駅のベンチに腰掛けてしばらく考えていました。特急で上海までいくつもりだったんですが、もうそれだけのお金の持ち合わせがない……、当面、上海行きはあきらめなければなりませんでした。もっとも、だからといって塘沽に近い天津に長居しているのは危険でしたしね」

そう言い終えてから一口か二口紅茶をすすると、石田は再び口を開いた。相手に合わせてティー・カップを手にしていたこちらも、また耳をそばだてた。

「駅であらためて鉄道路線図や時刻表を見ているうちに、一刻も早く列車に乗ってとにかく持っているお金で行けるところまで行こう……あとのことはそれから考えることにしようかって……」

「また例の石田流の行き当たりばったり主義ですね!……あとは野となれ山となれっていうわけですか?」

「時刻表で確認すると、憧れの上海特急がまもなく発車することになっている。慌てて切符売場に行くと、有り金をはたいて青島(チンダオ)までの乗車券を買い求めました。上海行きはあきらめるしかないけど、せめて日本人が多く住む青島(チンダオ)まで行ければなんとかなるんじゃないかと考えたわけですね」

「それって、やっぱり、例のマリーネ・デイトリッヒ主演の映画『上海特急』の影響だったんでしょう?、映画の力って凄いですね!」

「もちろんあの映画のせいだったわけなんです。途中の済南(チーナン)まで上海特急に乗って南下し、済南で山東半島方面行きの普通列車に乗り換え、そこからひたすら東に向かうと青島に着くわけですが、そこまでの切符を買うと文字通りの文無しになってしまいました。天津から済南までの区間の上海特急も一番安い席にしたんですが……」

「それでも、とにかく念願の上海特急に乗ることができたわけですね。石田さんにすれば、満願成就じゃなくって半願成就ってところだったんでしょうが……」

「あの映画の助演者にアンナ・メイ・ウォンというすごく魅力的な中国人女優がいましてね。上海特急に乗ったらあんな素敵な女性に会えるんじゃないかって期待もしたわけです」

その言葉を聞いた途端、思わず意地悪な質問が口から飛び出した。

「だって石田さん、前夜、チャーミングな若い中国人女性にコロッと騙され大金を盗られたばかりだったんでしょう、なのに性懲りもなくそんな期待をもったんですか?……もう二度と中国美人の魅力的な笑顔には騙されないぞと心を引き締めたのかと思ったら!」

「ふふふふふ……、まあ男っていうものは何回騙されても懲りないものですからね。それに、中国人女性だってやっぱりほんとうに素敵な人もいますから……」

「それにしても立ち直りがあんまり早過ぎません?」

「いやいや、実を言いますとね、あそのあとが大変だったんですよ。マリーネ・デートリッヒもアンナ・メイ・ウォンもどっかいっちゃいましてね」

「とにかく石田さんが夢にまで見た上海特急に乗れたわけですね」

「ええ、切符を買ったのが発車五分前で、発車時刻ぎりぎりに列車に乗り込みました」

そこまで話を進めると、石田はあらためて記憶の整理でもするかのようにしばし口をつぐみ、遠い目をしてなにやら深い想いに沈んでいった。ビデオフィルムを前後に巻き動かしながらその中のある映像をを引き出すときのように、石田の脳裏では記憶の中の映像が時間軸にそって激しく行きつ戻りつしている感じだった。その様子をさりげなく眺めながら勝手に相手の胸中に想像をめぐらせていると、過去の時空への往復を終えたらしい石田は、あらためてこちらの顔を見つめなおすと再びその口を開いた。

「憧れの上海特急に飛び乗ったのはいいんですが、乗ってみて驚いたんですよ。こんなはずじゃなかったってね!」

「といいますと?」

「映画の中の上海特急はもっともっとロマンティックでした。マリーネ・デートリッヒもアンナ・メイ・ウォンもゆったりしたコンパートメントのやわらかいシートに腰をおろして、ほれぼれするほどに長くて美しい両脚をのばしていました。ですが、私の乗った車輛ときたら……」

「ちっともロマンティックなんかじゃなかったとか?」

「映画では、上海特急の機関車には大きな鐘がついていて、汽笛がわりにその鐘がカランカランと音を立てていあたのが印象的でした。牛が一頭前方の線路の真中にすわっていましてね、いくら鐘を鳴らしても動こうとしないシーンなどもありました。いかにも大陸的でのどかな感じの特急ですが、乗っているお客はスパイだのゲリラだので、結構ロマンとスリルとがありました」

「それで、石田さんの乗った現実の上海特急のほうはどうだったんです?」

「ぎゅうぎゅう詰めのゴミ箱みたいなものでした」

「じゃ、石田さんもとうとうゴミになってしまったわけですね。結局、上海特急にまで騙されたってわけですか?」

「ははははは……まあ、そういうことになりますね。ひとつの車輛が十区画くらいに仕切られていましたから、一応はコンパートメントだったのでしょうが、問題はそのお粗末さなんですよ。日本の普通の寝台車から清潔さ、やわらかさ、居心地のよさといったようなものを全部取り除いた状況を想像してみてください。それが私の乗った上海特急だったんですよ」

「うーん、なんとなくは想像がつきますが、いまひとつイメージが……」

「木製の骨組みだけで出来た小部屋といった感じで、寝台車の二段ベッドにあたる部分がベッドのかわりに木製の二段ベンチになっていました。要するに上下二段のベンチが向かい合わせになってになったかたちで、四つベンチが並んでいるわけですよ。みんな粗末な板張りで、もちろカーテンもクッションもありません。座席部の板だってそれ以上汚れようがないくらいに汚れていました」

「そんなにひどかったんですか?」

「しかも、それぞれのベンチには十人くらいの乗客が身を寄せ合うようにして腰掛けていました。だから、下のベンチに腰掛ける人たちの眼前には上のベンチに腰掛けている人たちの足先がぶらさがっている有様でした。しかも、向かい合うベンチとベンチの間の通路にも人が立っていました。そのうえ荷物がそこらじゅうに転がっていましてね。その荷物も、薄汚れた布で包んで簡単に紐でしばっただけのものや剥き出しのものなどがゴチャゴチャと置かれていました。人間と荷物とが区別もつかないほどに混在していたわけです」

「ワン・コンパートメントに人間だけでも四、五十人ですか!……それじゃ夢もロマンも一瞬にして吹き飛んでしまいますよね。それでどうなさったんですか?」

「ただただ呆気にとられて、人間と荷物の間に身を小さくして立ちすくんでいました。いつ列車が動き出したのかさえ憶えていません。列車が天津を出て二、三十分経つうちに、どういうわけか私は徐々に名ばかりのコンパートメントの奥のほうへと押しやられていきました。奥のほうというのは要するに窓ぎわのほうのことなんですが、これは不幸中の幸いでしたね。窓ぎわは多少なりとも空気の流通があるので息苦しさが緩和されたんです」

「憧れの上海特急に乗ったばかりに、酸素不足で息がつまり天国超特急になったりしたんじゃやりきれませんものね」

「本物の天国に行けるんだったら、そりゃ我慢もしましたけどね。アンナ・メイ・ウォンがブルゴーニュ産の高級ワインを注いでくれる秘密の楽園とか……」

「それじゃまるで、昔はやった歌の文句そのまんまの『天国よいとこ一度はおいで、酒はうまいし、姉ちゃんは美人だ……』の世界じゃないですか!」

「ははははは……。天国はともかく、さらにありがたかったのは、上段のベンチに腰掛けていた連中がより一段と身体を寄せ合って一人分のスペースをつくり、私に上がって腰掛けろと言ってくれたことです。言葉はわからなかったんですが、身振り手振りで言わんとするところは察しがつきました」

「そんな状況のもとではアンナ・メイ・ウォンの笑顔よりもそのほうがずっと有難かったとか?……まあ、まるで花より団子みたいな話ですね」

「それで、私は憶えたての片言『謝々』を繰り返しながら上段ベンチの窓ぎわに腰掛けたんです」

「ともかくも座席が確保できて一息つけたわけですね」

「ベンチに腰をおろすことができ、周囲の状況に馴れてくると、それまでの緊張が疲れとなってどっとあらわれ、眠くなってしまったんです。そのまま眠り込んでしまいました」

「気がついたら乗り換え駅の済南を過ぎてしまっていたとか?」

「いや、さすがにそれはなかったんですが、その前にもう一騒動あったんです。なにせ脱走中の身でしたからね」

相手の記憶の根底をできるかぎり揺すぶり、忘却の淵にある想い出をなんとか甦らせようとするこちらの魂胆を知ってか知らずか、次々に当時の出来事を脳裏に呼び戻しはじめたらしい石田の話はさらに続いた。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年4月16日

ある奇人の生涯 (14)

そしてついに青島へ

どのくらいの間眠り込んでいたのかは定かでないが、突然ハッと目が覚めた。列車が駅に停まる直前の微妙な振動の変化のためか、プラットフォームから聞こえてくる駅員の大声のせいであったらしい。石田の意識が覚醒しはじめたとき列車はすでにプラットホームに停っていた。高らかに駅名を伝える駅員の声が流れてきた。彼の耳にはその声が「タンクー、タンクー」と連呼しているように聞こえた。

――タンクーというからにはここは塘沽に違いない、列車は南に向かって走っていたから、もう一度塘沽を通過するのは当然だ――そう考えた彼は無意識のうちに身を縮め、両眼だけを皿のようにしながら薄暗いプラットホームの様子を窺った。

その時、窓越しにプラットホームの上をコツコツコツと急ぎ足で歩く靴音が響いてきた。なんだか聞きなれた感じの靴音だった。さりげなくそちらのほうに視線を送ると、列車からすこしばかり離れたところを何度も往復する一人の男の姿が目にとまった。それは背の低い小太りの男だった。次の瞬間石田の心は動顛した。

――あれはもしかしたら事務長では?、いや、まさかそんなはずはない!、でも確かにあれは事務長だ、乗っていた船の事務長だ!……なんでまたあの事務長が?――柄にもなく石田は大パニックに陥った。

――青二才の自分を人一倍可愛がってくれた事務長、海の話をはじめとしいろいろなことを教えてくれたあの事務長が無分別に船から脱走した自分の身を案じてわざわざ駅まで捜しにきてくれたのだろうか?……それとも、冗談のつもりであのとき脱船の手口をほのめかしたことがこの結果につながったとその責任を感じ、必死になって捜索に出向いてきたのだろうか?――あれこれと想像をめぐらす石田の胸はとめどもなく動揺した。

「いっそうのこと、すぐにも下車してごめんなさいと謝るべきだろうか。でもそうしてしまったら、折角脱船した意味がないからやはりこのまま行ってしまったほうがよいのではないか――とまあ、ハムレットなみに思い悩みましたよ」

なかなか決断がつかず迷いに迷ったそのときの心理状態を、石田はまるでもう一度その場に戻りでもしたのような昂揚を見せつつそう語った。

「結局、どんな決断をしたんですか?」

そのまま列車に乗り続けることにしたのだろうと予想しながら話の続きを促すと、彼は意外な答えを返してきた。

「いやね、ここまで心配してくれるんじゃ、やっぱり素直に謝っていったん身柄を事務長に委ねることにするかって決心したんですよ。それで腰掛けていた上段ベンチから急いで飛び降りたんです」

「えっ、ほんとにそうしたんですか?……信じられない!」

「ところがですね、飛び降りた瞬間、よろよろとして通路の床の上にいた三、四歳くらいの男の子の足をもろに踏みつけてしまったんです。男の子はギャーアッて悲鳴をあげ、火がついたように泣き出してしまいました」

「そりゃ、まるで計算外のことですよね。困ったでしょう?」

「慌てた私は、ゴメン、ゴメンと日本語で謝りながら、子供の足を懸命にさすってやりました。周囲の人たちは皆私たちの様子を眺めていましたが、悪意のある視線ではありませんでしたね。子供も泣きやんで皆もほっとしたみたいでした。そこで私は昇降口に向かおうとあらためて立ち上がりかけました」

「列車から降りようと?」

「ええ……。ところがなんと、その瞬間、発車を告げる機関車の鐘がカランカランと鳴りだしたんです。大慌てで昇降口に駆け出そうとしましたが、混雑のために思うようには動くことができなくって、そうこうするうちに列車が走りだしてしまったんですね!」

「あれまあ、なにが幸いするかほんとうにわからないものですねえ」

「そうなんです、それでその後の私の人生は決まってしまったんです」

「結果的に脱走は成功したというわけですね!」

「ハハハハハ……」

「でもねえ石田さん、いくら事務長が寛大な人だったとしても、船長やボースンほかの乗組員の手前もあったでしょうし、国家総動員令の発せられたのちのことでもあったようですから、そこで降りていたら職場放棄と脱走の罪で処罰されていたかもしれませんよ。いずれにしろ危機一髪だったってわけですよね」

「それがねえ……、あとでよくよく考えてみると危機十髪くらいだったかもしれないんですよね」

「はあ?」

その言葉の意味を即座には解しかねてそう訊き返すと、石田は笑いながらあらためて言わんとするところを説明してくれた。

「最近なにげなく中国の詳しい地図を眺めていて気づいたんですが、北京から天津、済南を経て上海へと向かう鉄道は塘沽を通過しないんですよね。そうだとすれば、私が塘沽だと思った駅は途中のべつの駅だったことになります。もしもわたしがあの駅で見かけた人物がほんとうに事務長だったとすれば、彼はわざわざ私を探しに塘沽からかなり離れたところまでやってきたことになるんです。冷静になって考えてみると、まさかそこまではやらなかっただろうとね。実際には人違いだったんでしょうが、脱走の途中ということで心理的にもひどくナーバスになってたんでしょう」

「石田さんでも心理的パニックに陥ったことがあったんですね、いまの姿からは想像もつかない話ですけどね。もしかしたら人違いじゃなかったかもしれませんよ。塘沽港の船のほうじゃ大騒ぎになっていたでしょうから、全員で手分けしてあたり一帯を捜しまわっていたとか……。それに連帯責任ということもありますしね」

「何かの事故に遭ったものなのか、それとも意図的な脱走なのか船の者にははっきりとはわからないわけですから、そりゃ大変だったでしょうね。ずいぶん迷惑をかけたんだろうなとは思います、氷川丸の運航そのものにもね。タリーマンは重要な仕事でしたから……」

「石田のバカヤローッとか船員たちが叫んでいたかもしてませんね」

「人生ってごく些細な偶発事によって左右されることがあるわけで、あとで考えてみるとなんだか馬鹿にされたようで腹も立ってくるのですが、でもまあ奥が深いといえば確かに奥が深いともいえますね」

「ともかくも塘沽の真っ赤な夕日に全責任を転化した石田さんは、足を踏みつけてしまった幼児の鳴き声に救われて済南経由で再度青島行きを決意することになったわけですね」

「そうそう、そこであたらめてもう行くしかないと開き直り、当初の予定通り青島へと向かうことにしたんですよ」

そこまで話すと石田はしばらく押し黙り、その間に一杯の紅茶をすすって喉を潤した。そんな老翁の様子をさりげなく眺めやりながら、私は若い頃のその姿にあらためて想像をめぐらせた。素晴らしくハンサムでスタイルも抜群だが、かなり自己主張の強い、小生意気なナルシシスト気味の青年で、一見したところでは内向的だがそれにもかかわらず志向性はきわめて強い――それが心中で密かに想い描いた青年期の石田像であった。

私の知る晩年の石田には、他人を交えて談笑するときも、常に話題の中心となるのが自分に関する事柄や自分のよく知る範囲の物事でないと気がすまないようなところがあった。それはこの人物にまたとない魅力をもたらす長所であると同時に、気の合わない人から嫌われる理由ともなる最大の短所でもあった。半ば冗談まじりに石田のそんな一面をこちらが指摘したりすると、彼自身もそのことをはっきりと自認していたものだから、若い頃のその人物像についてのそんな推測はそう的はずれではなかったに相違ない。

もう引き返すことができないと悟った石田は、済南(チーナン)で山東半島方面行きの列車に乗り換え、当時多くの日本人の住んでいた青島へと向かった。所持金を騙し盗られ上海までの旅費が足らなくなったがゆえの不本意な青島入りだったが、黄昏の空のもとに広がる青島の街並みはそんな石田を慰めいたわるかのようにして迎え入れてくれたのだった。偶然の成り行きとはいえ、魔都と呼ばれた上海に直接向かわずこの風光明媚な青島の地を訪ねることになったのは、のちのちの彼の人生にとって結果的には幸いした。だが、気まぐれな運命の仕組んだそんな人生ゲームの行く末をこの時の彼が知ろうはずなどむろんなかった。

黄海に臨む膠州湾の東に位置する青島は、石田が想像していたよりもはるかに文化的で詩情にあふれ、しかも驚くほどに美しく整然とした港町であった。一八九一年、清の北洋艦隊が膠州湾を基地にした際に青島の町の建設がはじまり、その六年後の一八九七年に山東半島を侵攻したドイツが同地を租借地とすると、その一帯の統括支配を強化するために欧州風港町としての市街整備が大々的に進められた。個々の民家や街路は当時のドイツの町をそのまま模して構築されたため、石と煉瓦造りの赤い屋根の家々が海を見下ろす緩やかな傾斜地に整然と立ち並び、しかもそれらの街並みは豊かな樹々の緑や海の風景と見事なまでの調和をみせてのび広がっていた。ドイツ人たちによる青島の町の建設は、徹底した自然との融合を念頭に入れながら計画的に行なわれたため、その景観は当時からたいへんに素晴らしいものだったようである。

一九一四年にサラエボでオーストリアの皇太子フランツ・フェルナンドが暗殺されたのが契機となって第一次世界大戦が勃発すると、日英同盟を結んでいた関係で英国は日本の参戦を求めてきた。そして、それを中国大陸への勢力拡大の好機だと判断した日本政府は、青島周辺に要塞を築き守備についていたドイツ軍の攻撃を開始した。艦船七十余隻に二万人の軍勢をもって攻める日本軍に対してドイツ守備軍は同盟国オースリア・ハンガーリー帝国の巡洋艦一隻とその兵員四百人を合わせた四千四百名の寡勢で立ち向かい、二ヶ月余にわたって果敢に善戦したがついに敗れ、以後青島は日本の支配下に入ったのだった。

この戦いに参戦したオーストリアの巡洋艦カイゼリン・エリーザベト号(皇后エリーザベト号の意)に関してはちょっとした逸話がある。暗殺されたフェルナンド皇太子は一八九三年に三週間にわたって日本を訪問したことがあったが、そのときのお召し艦だったのがほかならぬこの巡洋艦カイゼリン・エリーザベト号であった。しかも、運命の皮肉はそれだけでは終わらなかった。

一九一四年にも日本を親善訪問したこの巡洋艦はそのあと上海へと向かい同地に碇泊していたが、たまたまその時に第一次世界大戦が勃発した。当時オーストリアはドイツと同盟関係にあったため、カイゼリン・エリーザベト号は急遽青島に移動してドイツ軍と合流、親善訪問したばかりの日本の軍隊と戦闘をしなければならないという予想外の事態に遭遇した。結局、同巡洋艦は青島沖で自爆沈没し、艦をあとにした四百名の乗組員は上陸してドイツ軍とともに要塞にたてこもり日本軍と戦った。

日本軍に敗れ捕虜となったドイツ人とオーストリア人たちは日本各地の捕虜収容所に移送され、それから五年間ほどわたって捕虜生活を送ったあと釈放された。その捕虜たちの中には洋菓子バウムクーヘンで知られるユーハイムの創立者であるユッフハイムなどのような人物もふくまれていたという。解放されたあと、ユッフハイムは横浜でユーハイムを開店、その後同店は神戸の三ノ宮に本拠を移したのだそうである。

第一次大戦にともなう日独戦の際にも青島の町はドイツ人によって建設された当時の姿のまま無傷で残り、第二次世界大戦終了にともない日本の支配から解放されたあとも美しい街並みは昔のままに保存された。その後、人口七百万の大都市にまで発展した風光明媚な青島やその一帯は現在も中国有数のリゾート地となっている。

ともかくも石田はそんな青島の駅に降り立った。ポケットの中にはもう小銭一枚さえ残っていなかった。それからどうするかなどまるで考えていなかったし、また考えようにも考えられるような状況でもなかったが、天津などと違って駅の構内を行き来する人々には日本人の姿が数多く見られ、また、いろいろな案内表示などにも日本語が多用されているのはせめてもの救いであった。とりあえず言葉が通じ周辺の状況が読み取れるということは、そのときの石田のおかれている切迫した状況からするとたいへんに心強いことであったからである。

絵・渡辺 淳

「マセマティック放浪記」2003年4月23日

ある奇人の生涯 (15)

夜の繁華街に青い鳥が!

当時の青島の駅は中世の小城か古いカトリックの教会を想わせるかたちをしていて、中央と左右にそれぞれ一基ずつ先端の鋭く尖った六角錐状の屋根をもつ尖塔が配されていた。とくに一番大きな中央の尖塔の頂きには十字架が高々と掲げられており、その一点からしてもこの青島というところが中国の都市のなかにあって文化的に異色の存在であることは明らかだった。

不思議な感慨にひたりながら青島駅構内のベンチでとりあえず一息ついたあと、宵闇の迫るなかを石田は近くの繁華街のほうへと向かって歩きだした。現在では孫文の異称「孫中山」にちなんで中山路と呼ばれている夜の繁華街一帯にはなんとも異国的でロマンティックな雰囲気が漂っていて、初めて目にするそのどこか幻想的な光景に彼はたちまち魅了されてしまった。

だが、なにぶんにも彼はもはや無一文の身ときていた。しかも、天津で上海特急に乗車してからはなにも食べていなかったから、青島の夜の繁華街の美しさに心を奪われはしたものの、しばらくすると空腹感に襲われそれどころではなくなってきてしまった。かつて横浜の山下公園で極度の空腹のために行き倒れになったときのことが脳裏に甦り、そうなるまえにどこかでちょっとでも食べ物でも恵んでもらえないかという淡い期待を抱きかけたりもした。自業自得の事態とはいえ青島到着早々に物乞い同然のことをするなど情けないかぎりであったが、ともかくもその場を凌ぐにはそうするのもやむをえないことだった。

ところが自らが悪運の強さと言って憚らないその強運のゆえに、このときもまた淡い期待が「濃い現実」にかたちを変えて彼の眼前に立ち現れた。その日も十三日の金曜日だったのかという問いかけに、それについては明確な記憶はないけれど、たとえ十三日の金曜日ではなかったとしても「銀曜日」くらいのことはあったのかもしれないと石田は笑って切り返してきた。

南北一キロほどにわたってのびる繁華街の中ををふらふらと歩いていると、「青い鳥」というネオンサインが突然目に飛び込んできた。しかもそれは中国語ではなく日本語で「青い鳥」と表示されたネオンサインだった。場所が青島なので「青い島」じゃないのかとあらためて確認しなおしてみたが、間違いなくそこには「青い鳥」という日本語の文字が表示されていた。

それはダンスホールのネオンサインだったのだが、まじまじとそのネオンサインを見つめやった石田は、わざわざ「俺の」という二文字を青い鳥のまえに付け足し、内心密かにもしかしたらこれは「俺の青い鳥」じゃないかと呟いていた。まったくの偶然のこととはいえ、そんな切羽詰った状況のなかで、青い鳥というなんとも思わせぶりな日本語の文字と出遭うこと自体なんともできすぎた話ではあったが、事実は事実に違いなかった。

彼はそのネオンサインに誘い導かれるようにしてダンスホールの中へとはいっていった。東京でカフェバー勤めをしていた頃、当時大流行していた銀座などのダンスホールに足繁く通い折々アルバイトで裏方などをやったりもしていたから、ダンスホールのシステムや内部の事情には通じていた。彼にすれば、まずは一杯の水でも恵んでもらえれば有り難いというのが本音であった。実際に踊るつもりならチケットを買ってダンスフロアに入らなければならなかったが、当時のダンスホールではダンスフロアーの外に立ってダンスを眺めながら水を飲むだけなら只ですませることができたからだった。

ところが、一杯の水を求めて飛び込んだそのダンスホール「青い鳥」で、石田は予想もしていなかった幸運にめぐりあうことになったのだった。不慮の事態続きの長旅に疲れ果てた彼を迎えるべく、青い鳥が待ってくれていたというのである。その経緯とそれに続く一連の展開を懐かしそうに語る彼の表情は、不思議なほどに明るく輝いて見えた。

「ほんとうに水だけ飲ませてもらおうって思ったんですか?――そのダンスホールで誰か可愛い女の子でも探し出し、巧みな会話とダンスのテクニックとでタラしこんで一時的にでも面倒を見てもらおうという魂胆だったんじゃないでしょうね!」

そう突っ込みを入れると、愉快そうに笑いながら相手は意外な答えを返してきた。

「ハハハハハ……、バレてしまったかって言いたいところですけどね、実際にはそこまでやる必要はなかったんですよ。青い鳥が一羽ホールの中を飛んでいましたんでね」

「はあ?……青い鳥が飛んでたんですか?」

思わせぶりなその言葉の含みを汲み取りかねてそう問い返すと、石田はこちらのいささか困惑気味な表情を楽しみでもするかのように言った。

「とりあえず青い鳥に入ってみますとね、男たちの相手をして踊っている女性はみんなプロのダンサーばかりでした。当時は頻繁に国際ダンスコンクールなどが開かれていましてね、国内外を問わず社交ダンスが盛況を極めていたんですよ」